Systemrelevant für welches System?

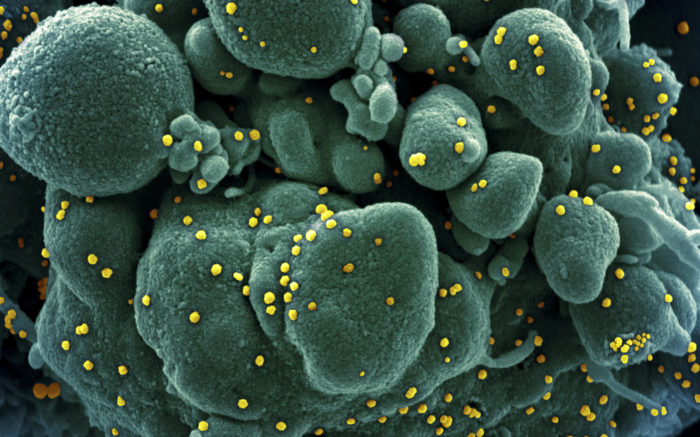

Illustration: Marie Geissler

Illustration: Marie GeisslerEine der größten Chancen für die gesellschaftliche Linke in der beginnenden Krise liegt darin, der nächsten Austeritätswelle eine positive Erzählung entgegenzusetzen, welche Arbeit wichtig ist – und welche nicht. Sorgearbeit, überflüssige Arbeit und bedingungsloses Grundeinkommen knüpfen an die aktuelle Alltagserfahrung großer Teile der Gesellschaft an. Dadurch wird einer der wichtigsten Verteidigungsmechanismen neoliberaler Vorherrschaft angreifbarer: eine insbesondere in Deutschland tief verwurzelte Arbeitsideologie, die von Zweckmäßigkeit der Arbeit nichts wissen will.

Der Kampf um die Deutungshoheit über das gesellschaftliche Phänomen Corona und die sich abzeichnende Wirtschaftskrise ist in vollem Gange. Aus emanzipatorischer Perspektive sind dramatische negative Kurzzeitfolgen zu spüren und Langzeitfolgen absehbar, aber der plötzliche Bruch im Alltagsleben eröffnet auch Möglichkeitsräume. Während Warnungen vor einer Verklärung der Krise als Chance völlig berechtigt sind, ist es umso dringlicher, diese Möglichkeitsräume innerhalb der Krisensituation auszuloten und zu nutzen. Einer der spannendsten betrifft die Frage der Arbeit – ihrer Wertigkeit, Anerkennung und Sinnhaftigkeit. Sie drängt sich auf dem ungewohnten Spielfeld zwischen tosendem Applaus für „systemrelevante“ Niedriglohnjobs und (an)geordnetem Rückzug von „Leistungsträger*innen“ an die Seitenlinie des Home Office neu auf und wird in diesen Wochen so rege diskutiert wie lange nicht mehr.

Die Deutschen und die Arbeit: Gerät ein Tabu ins Bröckeln?

Die gegenwärtige Krise macht die Absurditäten und Verdrehungen unübersehbar, die sich aus einem Arbeitsethos ergeben, das in Deutschland vielleicht so verbissen vertreten wird wie nirgends sonst. „Geht arbeiten!“ ist hier seit jeher das konservative und reaktionäre Mantra gegen alle, die gerne gesellschaftlich irgendetwas – wirklich irgendetwas – verändern würden, völlig ironiefrei auch von Rentnern sonntags aus dem Fenster gebrüllt. Meist bleibt der Eindruck zurück, dass das in dieser Pauschalität weniger mit der gesellschaftlichen Notwendigkeit von Arbeit zu tun haben kann als mit schlichten Ressentiments: Wenn ich schon vierzig Stunden die Woche arbeiten und regelmäßig auch die sinnlosesten Anweisungen ignoranter Vorgesetzter ausführen muss, dann haben alle anderen dieses Schicksal auch verdient. Dass diese Dinge vielleicht nicht so laufen müssten, will verständlicherweise ungern hören, wer sich ihnen schon jahrzehntelang gefügt hat.

Die einzige qualitative Unterscheidung, die unter diesen Bedingungen erlaubt wird, ist die zwischen „sauberer“ und „schlampiger“ Arbeit – nicht zwischen sinnloser und sinnvoller, sozial nützlicher oder zerstörerischer. Mit weniger grimmigem Antlitz greift diese Logik auch dort, wo relativ privilegierten Arbeitskräften selbstverantwortliche Projektarbeit als Mittel zur persönlichen Entfaltung verkauft wird, der Dresscode „casual“ heißt und eine Tischtennisplatte das Büro schmückt, die Überstunden aber noch zahlreicher sind. Gemeint ist dafür natürlich in der Regel nur bezahlte Erwerbsarbeit, nicht so sehr der riesige Anteil unbezahlter Sorgearbeit, der nach wie vor größtenteils von Frauen geleistet werden muss. An dieser Blockadehaltung beißen sich emanzipatorische Bewegungen seit Jahrzehnten die Zähne aus. Sie ist eine Lebensversicherung für die deutsche Spielart des Neoliberalismus.

Eine sachliche Debatte darüber, warum sich eigentlich Produktivitätsgewinne nicht in Arbeitszeitverkürzungen im Bereich der Erwerbsarbeit niederschlagen, sondern seit Jahrzehnten sogar das Gegenteil der Fall ist, findet im Mainstream faktisch nicht statt. Diese Frage ist gewissermaßen das zentrale Tabu des Spätkapitalismus: Die Antwort, dass allgemeine Arbeitszeitverkürzung hier keine Option sein darf, dass die Sinnfrage an den Erfordernissen des Systems vorbeizielt, weil Kapitalverwertung eben nach wie vor auf die Aneignung von Mehrarbeit angewiesen ist und immer größere Kapitalmassen auf Verwertung pochen – diese Antwort ist so unwiderlegbar wie sie aus einem nichtkapitalistischen Blickwinkel absurd ist. Wer die Frage stellt, wird stattdessen bestenfalls mit ein paar Phrasen zu „Globalisierung“ und anderen „Sachzwängen“ abgewimmelt.

Automatisierung wird so hauptsächlich als rätselhafte Arbeitsplatzvernichterin diskutiert, bestenfalls noch als Verstärkerin sozialer Ungleichheit, was sie unter den gegebenen Bedingungen auch ist. Nur am Rande finden Debatten über die Zwiespältigkeit von Automatisierung aus kapitalistischer Sicht oder über ihre komplexen ökologischen Folgen statt. Ganz zu schweigen von der jenseits kapitalistischer Sachzwänge winkenden Annehmlichkeit, durch Automatisierung tatsächlich einmal weniger arbeiten zu müssen. Der Kapitalismus kann sich indes vor seiner eigenen großflächigen Wegrationalisierung von Arbeit nur durch immer neue Billiglohnsektoren mit entsprechend ausgedehnten Arbeitszeiten retten. Niedriglöhne führen vorhersehbar zu stagnierender Nachfrage, was neue Rationalisierungsrunden auslöst. Und so weiter.

Denn wer stellt diese Fragen überhaupt? Traditionslinke klammern sich – darüber spottete Paul Lafargue schon in den 1880ern, als die Tradition noch sehr jung war – an die Arbeit als Identifikations- und Rechtfertigungsgrundlage für die Forderung nach ökonomischer Sicherheit, vor allem aber für die eigene Existenz. Die meisten Gewerkschaften in Deutschland haben so die noch in den 1980ern verbreitete Forderung nach Arbeitszeitverkürzung seit Jahrzehnten faktisch aufgegeben. Linksintellektuelle mögen das Prinzip der Befreiung von Arbeit in der Theorie verstanden haben, kommen aber zwischen lauter Projektüberstunden und Prekaritätszwängen selten dazu, daraus praktische Konsequenzen zu ziehen – weder in der individuellen Lebens- noch der kollektiven politischen Praxis. „Arbeitsplätze“ bleiben das lager- und klassenübergreifende Totschlagargument für überflüssige Großprojekte, destruktive Industriebranchen, Verschwendung von öffentlichen Geldern und stets auch für die weitere Prekarisierung derselben Arbeitsplätze.

In der Corona-Krise beginnt sich all dies zu verschieben: Plötzlich wird, auch über die Linke hinaus, wahrgenommen und aktiv diskutiert, welche Tätigkeiten gesellschaftlich notwendig und welche verzichtbar sind. Im beliebten Begriff der „Systemrelevanz“ vermischen sich derzeit noch gesamtgesellschaftliche Relevanz und die spezifische Relevanz für Kapitalinteressen (mehr dazu später). Die neu gewonnene Anerkennung für schlecht bezahlte Sorgeberufe mit miesen Arbeitsbedingungen und erhöhtem Gesundheitsrisiko erschöpft sich bisweilen in Applaus von Balkonen und über soziale Medien, also die viruskompatiblen Äquivalente des sprichwörtlichen feuchten Händedrucks. Bei klassischen, großflächigen Arbeitskämpfen in diesen Bereichen mitten in der Pandemie wäre wohl wenig von dieser Unterstützung übriggeblieben. Aber aus emanzipatorischer Sicht könnte das ein wertvoller Keil im riesigen Granitklotz der Arbeitsideologie sein, den es jetzt weiter einzutreiben gilt.

Linke in der Arbeitsdebatte: Fettnäpfchen und große Chance

Die dringend zu führende Debatte um die relative Wertigkeit von Arbeit wartet mit allerlei Fallstricken auf. Sie ist in ihrer modernen Form so alt wie die klassische Ökonomie, zieht sich durch marxistische Debatten, berührt Antisemitismus- und Kolonialismus- wie Genderfragen. Es ist ein schmaler Grat zwischen dem gerechten Zorn von schlecht bezahlten Arbeiter*innen über ihre Ausbeutung und reaktionären, antisemitischen Klischees von arbeitsscheuen „Finanzhaien“, zwischen der Anerkennung und der romantischen Verklärung von Subsistenzarbeit, zwischen Aufmerksamkeit für von Frauen* geleistete Sorgearbeit und der Naturalisierung weiblicher Fürsorglichkeit. Man kann hier viel falsch machen.

Das rührt zum einen aus der Komplexität der für linke Kapitalismuskritik so wichtigen – und doch viel missverstandenen – Marxschen Arbeitswertlehre mit ihrer Unterscheidung zwischen „produktiver“ und „unproduktiver“ Arbeit. Diese werden häufig als moralische Kategorien verstanden, stellen bei Marx aber eigentlich nur eine technische Beschreibung der Rolle verschiedener Arbeitsformen und -verhältnisse in der Produktion des Mehrwerts dar. Es geht also „nur“ darum, welche Arbeit ganz unmittelbar – und nicht bloß indirekt – produktiv für das Kapital ist, was in keine Richtung auf die gesellschaftliche Wertigkeit dieser Arbeit schließen lässt. Konflikte sind hier zum anderen vorprogrammiert, weil verschiedene Formen von Arbeit historisch mit bestimmten sozialen Gruppen verknüpft sind – meist ohne dass diese Gruppen sich diese Arbeit freiwillig ausgesucht hätten. Eine Kritik dieser Arbeitsformen wird schnell missverstanden als Abwertung der Gruppe. Ein bewusster Umgang mit dieser vielschichtigen Geschichte der Arbeit ist unverzichtbar für eine emanzipatorische Perspektive.

Trotz dieser Schwierigkeiten sollte die starke Verkürzung der „klassischen“ Erwerbsarbeitszeit bei gleichzeitiger Aufwertung und gerechter Umverteilung von Sorgearbeit eine Konsensforderung der gesellschaftlichen Linken sein. Auf sie müssten sich Postwachstumsbewegte wie High-Tech-Kommunist*innen einigen können, bevor sie sich über Fragen von Technologie, Ökologie und Autonomie differenzieren – häufig entlang des Streitpunktes, ob die Befreiung der Arbeit oder die Befreiung von Arbeit Vorrang hat, ob es vor allem um anderes – selbstbestimmtes, nicht entfremdetes – oder um weniger Arbeiten gehen soll. Diese komplexen Debatten sind an sich nicht uninteressant, werden aber im Grunde erst jenseits kapitalistischer Sachzwänge, deren Überwindung letztlich die gemeinsame Bedingung für die Praktikabilität beider Ansätze darstellt, politisch akut. In diesem Moment sollten diese Differenzen nicht davon ablenken, dass die gerechte Verteilung von Arbeit ein Thema ist, bei dem linke Positionen wesentlich anschlussfähiger gemacht werden können.

Sorgearbeit als Schlüsselfrage

Denn aktuell bietet sich die Gelegenheit, diese Forderungen mit Nachdruck zu stellen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Branchen, in denen sich Erwerbs- und Sorgearbeit überschneiden: Gesundheit, Pflege und Erziehung. Diesen Sektoren müssen mehr gesellschaftliche Ressourcen – Arbeitszeit, Geld – zukommen, damit die seit langem notdürftige Gewährleistung solcher existentiell wichtigen gesellschaftlichen Arbeit nicht mehr auf der dauerhaften Überarbeitung des unterbezahlten Personals beruht. Die chronische Unterversorgung dieser Bereiche ist kein Zufall. Sie wird durch dieselben patriarchalen Strukturen begünstigt, die die unbezahlte Sorgearbeit im „privaten“ Bereich unsichtbar machen. Verstärkt wird sie durch Marktlogik, da sich Sorgearbeit verhältnismäßig beharrlich der dauerhaften Produktivitätssteigerung, die andere Branchen verzeichnen, entzieht. Beides gilt es jetzt öffentlich klarzustellen.

Natürlich sind bessere Löhne ein Teil dessen, aber es besteht kein Grund, sich auf die stumpfe „guter Lohn für gute Arbeit“-Rhetorik zahnloser Gewerkschaften zu beschränken. Denn die drängt nicht nur Arbeitszeiten und -bedingungen in den Hintergrund, sondern auch brisante Fragen von Geschlechtergerechtigkeit und strukturellen Rassismen, zum Beispiel die Problematik transnationaler „Care-Ketten“: Häusliche Sorgearbeit wird an billigere weibliche Arbeitskräfte aus Osteuropa „outgesourct“, die dafür wiederum darauf angewiesen sind, sich in ihren eigenen Familien durch die Anwerbung noch günstigerer Ersatzarbeiterinnen ersetzen zu lassen – was am Ende der Kette natürlich nicht mehr möglich ist und in der Familie, meist von Großmüttern und Kindern, aufgefangen werden muss. Viele dieser Kräfte werden in deutschen Haushalten in prekären Verhältnissen beschäftigt, oftmals inoffiziell, ohne Arbeitsvertrag, Krankenversicherung oder ausreichenden Arbeitsschutz. Die derzeitigen Grenzschließungen bringen dieses System jetzt schon am Anfang der Kette, also in deutschen Haushalten, ins Wackeln. Es wird stärker sichtbar, mit welchen abenteuerlichen Konstrukten der Pflegenotstand in Deutschland seit vielen Jahren notdürftig und auf Kosten Anderer kaschiert wird. Ohne solidarische Unterstützung aber ist absehbar, dass politische Antworten vor allem zulasten dieser migrantischen Arbeiterinnen gehen werden.

Wider den „Bullshit“: Arbeit, die weg kann

Auch utopischere Erzählungen werden jetzt greifbarer. Der Schlüssel liegt im allgegenwärtigen Begriff der „Systemrelevanz“ von Arbeit. Die Frage dabei muss natürlich lauten: Relevant für welches System? Die oben beschriebene Sorgearbeit bedient fraglos soziale Bedürfnisse; sie ist, um eine großartige, kürzlich aufgekommene Formulierung aufzugreifen, lebensrelevant. Das gute Leben für Alle mit Arbeitszeitverkürzung indes, das lässt sich im Lichte der aktuellen Krise besonders gut erklären, würde in einer postkapitalistischen Gesellschaft eben auch dadurch ermöglicht, dass all die Jobs wegfielen, die hauptsächlich oder ausschließlich der Aufrechterhaltung des kapitalistischen Betriebs dienen: PR-Agenturen, Marktforschungsinstitute, Steuer- und Finanzberatung, Wirtschaftskanzleien, Securityfirmen und weite Teile des Justizsystems – alle für den Kapitalismus systemrelevant, darüber hinaus irrelevant und sozial unnütz. Zumindest einige davon laufen derzeit mit reduzierter Leistung, ohne gesellschaftliche Lücken zu hinterlassen.

Dazu kommen noch allerlei Dienstleistungen, die ohne ein starkes Einkommensgefälle undenkbar wären: Schlecht bis mittelprächtig bezahlte Arbeitskräfte, die überarbeiteten Gutverdiener*innen diverse Alltagstätigkeiten von Hunde- über Kinderbetreuung bis hin zum Auftrags-Computerspielen – man könnte auch sagen: das Leben – abnehmen. Diese Jobs werden nun vorübergehend und teilweise wieder in Eigenregie erledigt. Das absurde Drama um die deutsche Spargelernte verdeutlicht derweil, dass auch in der Landwirtschaft Luxuskonsum, der nur über beschwerliche, meist migrantische Arbeit zu Niedrigstlöhnen ermöglicht werden kann, eine tragende Rolle spielt. Aktuell rücken auch die seit langem katastrophalen Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie durch deren Entwicklung zum Corona-Hotspot ins Bewusstsein. Auch hier sind vor allem hyper-ausgebeutete migrantische Arbeitskräfte betroffen. Diese neokolonialen Muster verdienen jenseits der Relevanzfrage eigenständige Aufmerksamkeit im Rahmen einer progressiven Arbeitspolitik.

Doch zurück zur Relevanzfrage: In diesem Zusammenhang wird anlässlich des Corona-Dramas David Graebers Konzept der „bullshit jobs“ wieder gerne zitiert. Es konzentriert sich aber tatsächlich auf einen kleinen Ausschnitt von alldem: „Bullshit jobs“ sind nach Graebers Definition vor allem all die überflüssigen Arbeitsplätze in den oben genannten Branchen, die für die Aufrechterhaltung des kapitalistischen Normalzustands unerlässlich scheinen, aber eigentlich nach jeglichen Maßstäben – also auch für diejenigen, die sie bezahlen – unproduktiv sind (im Alltags-, nicht nur im werttheoretischen Sinn). Sie sind meist gut bezahlt und werden von dafür günstig positionierten Gruppen geschaffen, die sich über solche Pseudo-Jobs einen großzügigen Teil des gesellschaftlichen Produkts aneignen, bis sie schließlich von der Sinnlosigkeit dieser Existenz in Form von Depressionen heimgesucht werden. Ein Schicksal, das sich durch emanzipatorische Politik ganz nebenbei abschaffen ließe. Und eins, das derzeit im Home Office mutmaßlich besonders präsent wird, wenn nicht einmal die gewohnte Bürokulisse vorgaukelt, mensch würde gerade arbeiten.

Solche Stellen gibt es sicherlich. Der verengte Blick auf diese Art von „bullshit jobs“ legt aber die – von Graeber sicher nicht beabsichtigte – Schlussfolgerung nahe, dass sich kapitalistische Widersprüchlichkeiten aufheben ließen, würde nur solcher „Bullshit“ konsequent unterbunden. Das zielt aber an dem Hauptproblem vorbei, dass ein wesentlich größerer Teil der derzeitig bezahlten Erwerbsarbeit, auch in den nach Bullshit riechenden Branchen, fürs Kapital durchaus überlebenswichtig ist und jede Menge harter Arbeit verlangt, während (und obwohl) er gesamtgesellschaftlich irgendwo zwischen irrelevant und aktiv schädlich rangiert. Die meisten desillusionierten Arbeitskräfte in diesen Branchen verzweifeln wohl eher an diesem – aktuell in vielen Fällen noch offensichtlicheren – Widerspruch als an Beschäftigungslosigkeit. Dieser Widerspruch kann gar nicht genug betont werden, wenn es darum geht, die befreiende Möglichkeit einer gesellschaftlichen Arbeitszeitverkürzung politisch zu vermitteln: Sie lässt sich nur gegen Kapitalinteressen durchsetzen. Anders werden wir den Bullshit nicht los.

Das bedingungslose Grundeinkommen als wichtiger Transformationsschritt

Die aktuell wieder verstärkt hörbare Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen ist in diesem Zusammenhang ein weiterer wichtiger Baustein: Das Grundeinkommen hebt zwar den Verwertungszwang des Kapitals mit seiner ganzen ökologischen Zerstörungskraft nicht unmittelbar auf, aber es würde Menschen zunächst wirtschaftliche Sicherheit geben und ihnen eher erlauben, auf ausbeuterische, sinnlose und/oder zerstörerische Arbeit zu verzichten. Es würde so die Verhandlungsposition von Arbeiter*innen erheblich verbessern, wenn es um die Frage geht, wer unter welchen Bedingungen unangenehme oder beschwerliche, aber gesellschaftlich als notwendig betrachtete Arbeit verrichtet (Toiletten putzen, anyone?). Die gewonnene individuelle wirtschaftliche Sicherheit kann auch Ängste vor tiefergreifenden Veränderungen verringern, ganz zu schweigen von der Zeit und Energie für politisches Engagement, die ein Grundeinkommen freisetzen könnte.

Klassische Produktionsarbeit beherrscht immer noch die gesellschaftliche Vorstellung von Arbeit, obwohl sie nur einen überschaubaren Anteil davon ausmacht. Durch ihre teilweise Entkopplung vom Einkommen der Arbeitenden würde sie auf ihren Platz als eine relevante Form von Arbeit neben anderen verwiesen. Die gerechte Umverteilung von Sorgearbeit im privaten Bereich wäre damit natürlich noch nicht gewonnen, wie Feminist*innen zurecht argumentieren, aber durch die verringerten persönlichen Abhängigkeiten würde wenigstens die materielle Grundlage dafür verbessert. Zusätzlich braucht es natürlich ein breit angegangenes Umdenken von Geschlechterrollen und -normen, damit das Grundeinkommen nicht für viele Frauen* effektiv zur Herdprämie wird.

Das alles setzt natürlich voraus, dass ein existenzsicherndes Grundeinkommen als emanzipatorisches Projekt erkämpft und nicht nur in der bei einigen Neoliberalen beliebten Form als Verwaltungskosten sparender, notdürftiger Pauschalersatz für diverse Sozialleistungen umgesetzt wird. Eine hohe politische Hürde, für deren Überwindung es der eingangs beschriebenen dominanten Arbeitsideologie – zu der die Idee des Grundeinkommens im tiefen Widerspruch steht – noch wesentlich tiefere Risse zuzufügen gilt. Sorgearbeit und breiter verstandene „bullshit jobs“ könnten wie beschrieben dafür als nützliche Keile dienen. Letztlich winkt beim Grundeinkommen ein utopischer Überschuss: Vermutlich würde ein auf globaler Ebene umgesetztes bedingungsloses Grundeinkommen die Grenzen des Zumutbaren für das Kapital schnell sprengen, ist es doch darauf angewiesen, Kosten systematisch auf sozial Schwächere abzuwälzen.

Ein Gegengift für Austeritätspolitik?

Es ist absehbar, dass in einem halben Jahr die „schwarze Null“ ihr Comeback feiern wird, auch und gerade in Deutschland: Die leider unvermeidbare staatliche Neuverschuldung für diverse Rettungspakete, so wird das Argument etwa lauten, muss schnellstmöglich wieder eingefangen werden – und dafür muss im sozialen, kulturellen und ökologischen Bereich leider gekürzt werden. Dass diese Austeritätslogik nicht nur katastrophale soziale Folgen hat, sondern auch nach kapitalistischen Maßstäben widersprüchlich ist, haben Linke seit Jahrzehnten vergeblich vorgetragen. Ein zentraler Blockadepunkt dabei war die absurderweise andauernde Besetzung der Arbeitsfrage durch reaktionär-neoliberale Deutungsmuster. Eine Chance, sich dieses Mal erfolgreicher gegen solche Angriffe zu wehren, könnte darin liegen, mit einer positiven Erzählung rund um das Thema Arbeit an die Krisenerfahrung anzuknüpfen und damit für einen emanzipatorischen Weg aus der Krise zu mobilisieren. Sorgearbeit, Bullshitbeseitigung und das bedingungslose Grundeinkommen könnten drei eng verknüpfte Hauptstränge dieser Erzählung sein. Alle drei Themen werden aktuell bereits verstärkt aufgegriffen. Jetzt gilt es nicht nur, diese Erzählung auszuschmücken und ansprechend zu illustrieren, sondern vor allem auch, sie unter widrigen Bedingungen im „Jahr der Pandemie“ in griffige politische Praxis zu übersetzen. Ich freue mich über Vorschläge.

Guter Journalismus ist nicht umsonst…

Die Inhalte auf oxiblog.de sind grundsätzlich kostenlos. Aber auch wir brauchen finanzielle Ressourcen, um oxiblog.de mit journalistischen Inhalten zu füllen. Unterstützen Sie OXI und machen Sie unabhängigen, linken Wirtschaftsjournalismus möglich.

Zahlungsmethode