Es hätte anders kommen können

Foto: pixabay

Foto: pixabayVorläufige Schlussfolgerungen zur Bundestagswahl. Teil 1: Zu Wahlkampf, Wahlergebnis und Sondierung. Eintrag im ›Tagebuch des Umbruchs‹

»What actually happened in the past was the only thing that happened, and because it was the only thing that happened it was the only thing that could happen« (Eric Hobsbawm, 1993)

Deutungsdemut – Feuilletonisten hassen diesen Trick!

Im Lichte von Wahlergebnissen beginnen die zeitdiagnostischen Säfte zu fließen, gerade in Deutschland. Das ist an und für sich nicht bemerkenswert, liegt es doch nahe, dass sich in Wahlergebnissen auch Trends und Stimmungen zeigen. Fragwürdig ist es allerdings, daraus schon einen Zeitgeist abzulesen, der räumlich weit über das wählende Land und zeitlich auf Jahre oder gar Jahrzehnte über den Abstimmungstermin hinausreichen soll. Doch derart übermütige Deutungen ließen auch diesmal nicht lange auf sich warten. So konnte man in der ZEIT bereits lesen, dass das schwache Abschneiden der Unionsparteien bei der Bundestagswahl Ausdruck einer länderübergreifenden Krise konservativer Parteien sei, während sich im unverhofften Erfolg der SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz womöglich der Trend zu einem ›sozialdemokratischen Jahrzehnt‹ ankündige. Zwischen Unionsparteien und SPD lagen am Ende gerade 1,6 Prozentpunkte. Trotzdem soll für die einen ein Ergebnis um die 25 Prozent Ausdruck tiefer Krise sein, bei den anderen für den Aufbruch in ein neues Zeitalter stehen. Geht’s auch ’ne Nummer kleiner?

Problematisch an solchen weitreichenden Interpretationen ist nämlich erstens, dass sie sich selten zu schade sind, selbst auf Grundlage knapper Wahl- und Abstimmungsergebnisse maximal weitreichende Schlussfolgerungen zu platzieren. So geschah es nach der Bundestagswahl 2002, als Wolfgang Thierse beim SPD-Parteitag die Chance auf strukturelle Mehrheitsfähigkeit der Sozialdemokratie in Aussicht stellte, obwohl die SPD nur 6.025 Stimmen vor der Union gelandet war. Dass dies kein deutsches Phänomen ist, zeigen die Deutungen zum Brexit 2016, als sich Kommentator:innen im Entwurf von Langzeittrends überboten, obwohl ›Leave‹ weniger als 1,3 Mio Stimmen Vorsprung bei über 46 Mio. Abstimmungsberechtigten hatte. Und ähnlich lief es bei der Wahl Donald Trumps, obwohl nur eine mittleres Footballstadion mehr an Wählerinnen und Wählern für Hillary Clinton, verteilt auf Michigan, Wisconsin und Pennsylvania der Welt diese Erfahrung erspart hätte. Bestimmte Wahlgänge als Ausdruck allgemeiner Trends zu kommentieren, bedeutet zweitens, die Handlungsspielräume und Wirkungsräume der Wahlkämpfer:innen und ihres Publikums implizit zu einer Restgröße zu erklären, da die Beteiligten mit ihren Entscheidungen allenfalls einen übergreifenden Trend bestärken oder abschwächen, aber eigentlich nie das Ruder herumreißen können. Diese Haltung gilt es grundsätzlich zurückzuweisen. Deshalb dient der eingangs zitierte Satz von Eric Hobsbawm hier nicht der Ehrerbietung. Im Gegenteil ihm soll ihm widersprochen werden: Es hätte durchaus anders kommen können. Gerade die Bundestagswahl 2021 zeigt, wie sehr es auf die Performance im Wahlkampf ankommen kann. Eine rechnerische Mehrheit von Rot-Grün-Rot im Bundestag wurde denkbar knapp verfehlt. Beides legt politisch-praktische Schlüsse für einen produktiven Umgang mit dem Wahlergebnis und seine Konsequenzen nahe.

Anfang und Ende des Wahljahrs

Der Wahlkampf startete mit deutlicher Wechselstimmung, wurde aber dann umso ›merkelistischer‹, je länger er andauerte. Im Mai 2021 veröffentlichte die Bertelsmann-Stiftung eine Studie, derzufolge 61,5 Prozent der Befragten äußerten, es wäre gut, wenn die Bundesregierung in Berlin wechselte. 12,6 Prozent fanden dies nicht gut, 25,9 Prozent äußerten sich unentschieden. Nach Parteineigung unterschieden waren nur die CDU/CSU-Zugeneigten mit 36,7 Prozent (gegen 28,3 Prozent) tendenziell auf Seite von »wäre nicht gut«, alle anderen, von SPD-Geneigten (66,7 Prozent) über die FDP-, DIE LINKE, Bündnis 90/DIE GRÜNEN-Geneigten standen mit über 70 Prozent oder gar über 80 Prozent auf der Seite von »wäre gut«. Noch deutlicher wünschten sich die Befragten inhaltlich eine andere Politik: 67,2 Prozent antworteten, die kommende Bundesregierung solle »in vielen Bereichen eine andere Politik machen«, nur 14,1 Prozent befürworteten eine Fortsetzung bisheriger Politik, 18,6 Prozent blieben unentschieden. Selbst die Anhänger der Union sprachen sich mit 49,7 Prozent für eine andere Politik aus, diejenigen, die andere Parteien bei der Wahl präferierten, waren noch deutlicher (SPD: 68,4 Prozent; FDP: 72,1 Prozent, GRÜNE: 73,1 Prozent; DIE LINKE: 75,9 Prozent; AfD: 90,0 Prozent). Es handelte sich um die höchsten Werte seit den 1990er Jahren, als die Bertelsmann-Stiftung diese Frage zu stellen begann.

Am Ende siegte, wenn auch denkbar knapp – und zugleich mit einem ihrer schlechtesten Nachkriegs-Ergebnisse – die SPD unter ihrem Kandidaten Olaf Scholz, der… als noch amtierender Finanzminister für Kontinuität steht und sich zuletzt Wahlkampf um eine Symbolik als bester Nachfolger des Merkelismus bemühte. In den Nachwahlbefragungen für die Tagesschau zeigte sich, dass zwar immerhin 40 Prozent einen »grundlegenden Wandel« befürworteten, aber noch mehr, nämlich 51 Prozent nur »einige Kurskorrekturen« an der bisherigen Politik im Land damit verbanden. Nur sechs Prozent wollten, »dass im Wesentlichen alles so bleibt, wie es ist«. Vermutlich war die bemerkenswert gute Verkörperung dieser Stimmungslagen jeweils durch die drei Kanzlerkandidat:innen Scholz, Baerbock und Laschet nicht ganz zufällig. Ein hellsichtiger Beobachter charakterisierte ganz dementsprechend Olaf Scholz als personifizierte Synthese aus Änderungswünschen und typisch deutscher Stabilitätssehnsucht. Der Hamburger verspreche »einerseits Kontinuität, Verlässlichkeit und Respekt: Immerhin war er die vergangenen vier Jahre Finanzminister, ist nicht besonders aufgefallen, hat aber auch nichts wirklich falsch gemacht (sieht man einmal von Cum-ex und Wirecard ab). Andererseits gibt er sich jetzt als Vertreter des gesellschaftlichen Fortschritts, der mit Grün und Gelb in einer ›Koalition der Gewinner‹ vieles besser machen würde, was die SPD auch schon in den vergangenen drei großen Koalitionen hätte anders machen können. Auf Scholz können sich sowohl die einigen, die Wechsel wollen, als auch jene, die keine Experimente wollen. Er ist der kleinste gemeinsame Nenner des Wahljahres 2021«. Und doch: Wer hätte diesen Wahlausgang vor einem Jahr, selbst noch vor einem halben Jahr, zuverlässig vorhersagen können, als die SPD scheinbar unrettbar in einem 15%-Umfragetief feststeckte? Die Vorhersage wäre ebenso wenig plausibel gewesen wie viele der jetzt kursierenden, weit ausgreifenden Interpretationen, eben weil das Einpendeln vieler Wählerinnen- und Wählererwartungen bei Olaf Scholz keinesfalls von vornherein gegeben war, sondern nicht zuletzt ein Ergebnis des Wahlkampfes selbst ist.

Die Phasen des Bundestagswahlkampfs

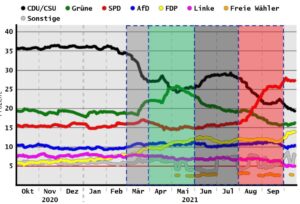

Wie wenig das Ergebnis von vornherein feststand, lässt sich u.a. am Verlauf des Wahltrends zwischen Oktober 2020 und 2021 festmachen. Das Wahljahr kennzeichneten vier Phasen. In der ersten Phase schmolz das Corona-bedingte Umfrage-Hoch der Union, die sich bei der Sonntagsfrage für die Bundesebene seit Beginn der Pandemie bei zuverlässig um die 35 Prozent bewegt hatte, erstaunlich schnell auf ein Niveau unter 30 Prozent. Die Bündnisgrünen wiederum begannen einen Aufstieg von unter 20 Prozent, der erst im Mai bei ca. 25 Prozent seinen Höhepunkt erreichen sollte. Weniger Aufmerksamkeit fand, dass der FDP im selben Zeitraum der Aufstieg auf einen Sockel von 10 Prozent in den Umfragen gelang, von dem aus es für sie im Wesentlichen nur noch (leicht) bergauf ging. Phase zwei begann im April: Interessanterweise standen Armin Laschet und Annalena Baerbock zeitgleich als Kanzlerkandidat:innen von Union und Bündnisgrünen fest. Viele rechneten spätestens dann mit einer Koalition aus eben diesen beiden Parteien, wobei die Frage offen blieb, wer diese Koalition anführen würde. Das bündnisgrüne Hoch hatte jedoch nicht lange Bestand. Es begann noch im Mai ein Absinken in den Umfragen, das bis in den September anhielt. Die handwerklichen Fehler und Versäumnisse des bündnisgrünen Wahlkampfes, sowie eine medial vertraute Version gegenüber Frauen in der Politik, die noch immer ein grundlegendes »Kann die das denn wirklich?« abspielt, während Männer ohnehin auch und immer Kanzlerin können und dies eleganterweise im SPD-Wahlkampf dann auch zum Einsatz kam, forcierten ein Absinken in den Umfragen und machten zuerst Armin Laschet zum eindeutigen Profiteur (Phase drei). Obwohl die Unionsparteien mit ihm als Kanzlerkandidaten nie richtig warm wurden und nach dem Wahltag für die Union so erstaunlich schnell wie offen am Stuhl des Noch-Vorsitzenden gesägt wurde, sah es doch für eine aus heutiger Sicht schier unglaubliche Weile so aus, als würde dem Ministerpräsident aus Aachen das Kanzleramt durch die gleichzeitige Schwäche von GRÜNEN und SPD auf dem Silbertablett geliefert, zumal die FDP bis zum Schluss eine Präferenz für eine Jamaika- gegenüber einer Ampel-Koalition angemeldet hatte. Zwar sind sich die meisten einig, dass der Klimawandel Ereignisse wie die Starkregen-Katastrophe vom Mitte Juli wahrscheinlicher macht, doch konnte niemand absehen, dass sie mitten in den Bundestagswahlkampf platzte. Erst recht konnte niemand vorhersehen, dass Armin Laschets unangemessener Lacher auf Video eingefangen und scheinbar von hinreichend Vielen als Ausweis seiner geringen Kanzler-Eignung gedeutet würde. So begann in Phase vier das überraschende Aufholen und Überholen durch die SPD.

| Phase | Trend | Wichtige Wegmarken |

| Vorlauf | 10.8.2020: Nominierung von Olaf Scholz als SPD-Kanzlerkandidat | |

| März bis April | Corona-Hoch der Union endet, GRÜNE steigen Weniger bemerkt: Die FDP steigt wieder auf einen Umfrage-Sockel von 10% | 19.4.2021: Erklärung von Armin Laschet und Annalena Baerbock zu KanzlerkandidatInnen |

| April bis Juni | Hochphase von Bündnis 90/ DIE GRÜNEN, Union stabilisiert sich bei um die 25%. Diskussionen um Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz. | 20.5. Baerbocks Nebeneinkünfte-Affäre |

| Juni bis Ende Juli | »Laschet fährt im Schlafwagen ins Kanzleramt« »Strategische Ambitionslosigkeit« Laschets (Bernd Ulrich) | 6.6. Baerbocks Lebenslauf-Affäre 30.6. Plagiats-Verdacht in Baerbocks Buch ›Jetzt!‹ 12.7. Starkregen-Katastrophe 19.7. Armin Laschets unpassender Lacher auf Video |

| ab August | Comeback der SPD, Diskussionen um Dreier-Koalition, Warnungen der Union vor rot-grün-roter Regierung | 25.8. Afghanistan-Abstimmung im Bundestag 6.9. DIE LINKE stellt Sofortprogramm vor |

Zwei wichtige Punkte fallen im Rückblick ins Auge: Zum einen kreiste in Ermangelung ›fesselnder‹ inhaltlicher Auseinandersetzungen der Wahlkampf immer stärker um die Kanzlerkandidat:innen als Projektionsflächen. Debatten zwischen Grünen und Gewerkschaften zum Umgang mit der nationalen und europäischen Schuldenregeln fielen selbst in politisch ambitionierten Wahlauseinandersetzungen einfach unter den Tisch. Damit wurde der Erfolg zunehmend von Wohl und Wehe der Kandidat:innen bestimmt. Zum anderen funktionierten in diesem Wahlkampf die Wählerschaften von CDU, SPD und GRÜNE wie ›kommunizierende Röhren‹. Je mehr das anfängliche bündnisgrüne Umfragehoch zusammenbrach, desto mehr schwand – wenn auch zeitverzögert – das Argument für Armin Laschet als Bremse gegen einen zu raschen und starken Wandel, den manche durch eine GRÜNEN-geführte Bundesregierung befürchteten. Die Stärke der Olaf Scholz-SPD, die als einzige Partei ihren Kanzlerkandidaten strategisch effektiv nicht nach üblichem parteiinternen ›Zugriff‹ oder Präferenz der Mitgliedschaft aussuchte, sondern nach dem Wähler:innenpotential, war zu guten Teilen dann auch die Schwäche der anderen.

Die Wahl im Rückspiegel der Parteien

Für die Union ist das Wahlergebnis bitter, markiert es doch das schwächste ihrer Geschichte. Auch die Bündnisgrünen haben Grund enttäuscht zu sein, bleibt ihr Ergebnis doch mehr als zehn Prozent unter dem Hoch, das ihnen ihre von Corona unterbrochene Umfrageentwicklungen ab 2018 in Aussicht gestellt hatten. Es hätte auch (ganz) anders ausgehen können, vor allem wenn Union und Bündnis 90/DIE GRÜNEN sich anders und besser aufgestellt hätten, was keinesfalls ein Ding der Unmöglichkeit war. Bei der Union ist es wahrscheinlich unstrittig, dass sie mit einem Kanzlerkandidaten Markus Söder besser gefahren wären als mit Armin Laschet. Vor allem hätte man Markus Söder die wahrscheinlich erfolgversprechendste Aufstellung gegen die Bündnisgrünen abgenommen, die in den Frühjahrsumfragen noch auf der Siegerspur waren: In der Tradition eines ›only Nixon could go to China‹ hätte sich Söder als Konservativer nicht nur »an die Spitze des Fortschritts« (Franz-Josef Strauß), sondern der Wünsche nach Klimaschutz und politischem Wechsel stellen können. Dazu hätte er mit seinem ›Macher‹-Image, der Sonderstellung der CSU und seinen früheren Bekenntnissen zum ökologischen Umbau durchaus die Glaubwürdigkeit entwickelt. Zugleich hätten sich konservativere Wählerinnen und Wähler sicher sein können, dass ihnen unter einem Kanzler Söder nicht vor der Zeit ihre PKWs, Urlaubsreisen und Nackensteaks weggenommen werden. Dass diese Option nicht zustande kam, obwohl eine überwältigende Zahl von Kreisverbänden in vielen Landesverbänden der CDU sich Söder als Kandidaten wünschte, ist auf die Eigenheiten der deutschen (Partei)Gremiendemokratie, auf die Bedürfnisse der CDU nach innerer Befriedung und (man bemerke die Ironie) wiederum auf die Sonderstellung der CSU zurückzuführen, da Letztere in der Union bei der Kanzlerkandidatur immer am kürzeren Hebel bleiben wird. So wurde eine Option der akklamatorischen Versammlung einer Partei hinter einem alles überstrahlenden Kandidaten à la Emmanuel Macron, Sebastian Kurz oder Silvio Berlusconi für den Franken Söder blockiert. Spiegelbildlich dazu hätten die Bündnisgrünen ein ordentliches ›opposition research‹ zur Verhinderung aller dann aufgetretenen Fehltritte ihrer Kandidatin machen müssen, wie es inzwischen Allgemeinplatz ist. Nicht minder wichtig wäre es für Bündnis 90/DIE GRÜNEN gewesen, im Vorhinein auch inhaltlich alle wichtigen denk- und absehbaren Angriffsflächen vorweg zu nehmen, um besser in den Wählerinnen- und Wählerreservaten von Union und SPD wildern zu können. Zum Verhängnis wurde der Partei der Ökologie, dass aus den vermeidbaren Missgeschicken ihrer Kanzlerkandidatin (durchaus nachvollziehbar) Zweifel daran erwuchs, dass diese Partei die Mammutaufgabe des ökologischen Strukturwandels stemmen kann, ohne dem Wahlvolk schon durch mangelndes Geschick und Professionalität weh zu tun. Man kann mit gutem Grund den Kopf schütteln darüber, dass die Bündnisgrünen diese Herausforderung für die operative Führung des Wahlkampfes und die Auseinandersetzung mit der Konkurrenz nicht haben kommen sehen bzw. nicht hinreichend vorbereitet waren. Dazu jedoch hätten sich die GRÜNEN den Kopf ihrer Gegnerinnen und Gegner zerbrechen und eine kommunikative Strategie mit griffigen Formeln auf den Feldern Sprit- und Energiepreise, Industriepolitik, wahrscheinlich auch zu Kriminalität und Migration parat haben müssen.

Wenig Grund, sich ›was wäre gewesen, wenn‹-Fragen zu stellen hat die FDP. Mit Bündnis 90/DIE GRÜNEN zusammen wurde sie nach der Wahl zur Königsmacherin, zudem zur stärksten Partei bei Erstwählerinnen und Erstwählern. Noch weniger zur Kenntnis genommen und diskutiert wurde das Wahlergebnis der AfD. Obwohl sie gegenüber ihrem Ergebnis von 2017 2,3 Prozent Zweitstimmen und elf Bundestagssitze verloren hat, ist das Ergebnis für die AfD ein beachtlicher Erfolg – und zwar nicht bloß, weil sie in Thüringen und Sachsen stärkste Partei wurde. Vor allem fuhr die AfD zum zweiten Mal auf Bundesebene ein zweistelliges Wahlergebnis ein, obwohl ihr Kernthema Einwanderung bei dieser Bundestagswahl keine Rolle spielte. Bis auf ein kurzes »2015 darf sich nicht wiederholen« im Zusammenhang mit dem Abzug westlicher Truppen aus Afghanistan gab es im Vorfeld der Wahl keine nennenswerten Zugehörigkeits-, Identitäts-, Gender- oder ›Cancel Culture‹-Debatten, die der radikal rechten Partei als Angriffsfläche hätten dienen können. Es muss fortschrittliche Kräfte beunruhigen, dass die Partei Björn Höckes eines für sie günstigen Agenda-Settings gar nicht bedurfte. Die AfD stabilisierte sich sogar trotz Konkurrenz rechts von Union und FDP durch ›Freie Wähler‹ sowie im Spektrum der Corona-Leugner:innen durch die Partei ›BASIS‹, trotz ihrer inneren Streitereien und des Fehlens jeglicher Aussicht auf Mitregierung oder anderweitige politische Einflussnahme auf Bundesebene. Das Schicksal der DIE LINKEN verhielt sich praktisch spiegelbildlich zu demjenigen der AfD: Zwar konnte sie in diesem Wahlkampf ebenso wenig wie die AfD Fähigkeiten entwickeln, ihre Themen zu setzen. Sie startete mit einem niedrigen Sockel von bestenfalls 7 Prozent in den Umfragen ins Wahljahr, konnte keine Aufmerksamkeit binden außer zeitweilig durch innere Streitereien um Sahra Wagenknechts Buch und Bundestagskandidatur. Ihr wurde selbst auf ihren Kerngebieten kaum Sach- und vor allem keine Durchsetzungskompetenz zugeschrieben. DIE LINKE erschien nur als ›Punching Ball‹ überhaupt erst wieder auf der Tagesordnung: Erfolgreich wurde sie herangezogen als Blitzableiter, um anhand der Kritik zu ihrem Abstimmungsverhalten im August einer breiteren Debatte über den zwanzigjährigen Afghanistaneinsatz aus dem Weg zu gehen, sowie zum Beschwören des Schreckgespensts ›Rot-Grün-Rot‹ bzw. ›Linksrutsch‹ zur Mobilisierung der Elektorate von Union und FDP.

Hätte Corona etwas geändert?

Obwohl oder gerade weil es aktuell wenig gibt, das so viele Leute gleichzeitig und gleichermaßen berührt, blieb die Corona-Pandemie im Wahlkampf seltsam abwesend. Dass sie nicht völlig verschwunden zwar, zeigt der Erfolg der FDP. Obschon sie schon lange nicht mehr als die Partei Gerhart Baums gilt, so konnte sie im Lichte der Corona-bedingten Einschränkungen im Alltag doch leicht wieder ein Stück weit ein Image als Bürgerrechtspartei reklamieren. Es gab wenig Versuche von fortschrittlicher Seite, die zahlreichen, von der Bevölkerung unter der Pandemie erlittenen Opfer und Entbehrungen, aber auch die individuelle und kollektive Vernunft im Alltagshandeln während der Pandemie als Argument in Anschlag zu bringen, um ein großes Plus an sozialer Gerechtigkeit einzufordern. Letztendlich ist es nachvollziehbar, wenn in Ermangelung eines nachvollziehbare Ängste zerstreuenden politischen Angebots, das einen weitreichenden Wandel programmatisch verständlich erläutert und personell glaubwürdig verkörpert, sich nach den Erfahrungen mit Corona die Präferenzen in Richtung einer Option verschieben, wie sie Olaf Scholz repräsentiert. Das befremdliche Fehlen Coronas im Wahlkampf stand nicht alleine, sondern im Grunde sind gerade die mittelgroßen Parteien Union, Bündnisgrüne und SPD so gut es ging fassbareren Festlegungen aus dem Weg gegangen. Die konkrete Umsetzung politischer Fragen, die auf der Tagesordnung stehen, wurde jenseits plakativer Bekenntnisse erst am Wahlabend in der ARD-Arena verhandelt, in der sich zunächst eine Jamaika-Koalition anzukündigen schien.

Die wahrscheinliche Ampel-Koalition als Ausdruck eines hegemoniepolitischen ›Patts‹

Das Wahlergebnis zeigt weniger eine gesellschaftspolitische Richtungsentscheidung als vielmehr eine Entscheidung, eben diese zu vermeiden. Fest stand am Wahlabend, dass es knapp keine Mehrheit für einen fortschrittlichen Richtungswechsel, spricht Rot-Grün-Rot gab. Ansonsten waren rechnerisch sowohl eine Fortsetzung der bisherigen Koalition, dann allerdings unter Führung der SPD möglich (Rot-Schwarz), als auch eine Ampel- oder eine Jamaika-Koalition. Die Reaktionen auf das Sondierungspapier von SPD, Bündnisgrünen und FDP mussten irritieren: Der Fraktionsvorsitzende der Union im Bundestag Ralph Brinkhaus meinte darin beim Deutschlandtag der Jungen Union »die strammste Linksagenda« zu erkennen, »die wir seit Jahrzehnten in Deutschland gehabt haben«. Dagegen warfen auf der politischen Linken nicht wenige SPD und GRÜNEN Verrat an ihren Wahlprogrammen vor. Die Bochumer Delegierte Cansin Köktürk deutete beim Länderrat der Bündnisgrünen das Papier so, dass »die FDP hat die Wahl gewonnen« habe.

Mit einem Blick zurück auf die jüngere Parteiengeschichte der wiedervereinigten Bundesrepublik lässt sich die kommende ›Ampel‹ undramatisch verorten. Bleibt richtungspolitisch im Koalitionsvertrag grob bei dem, was darin steht, würde man die Ampel auf einer vorgestellten Links-Rechts-Skala ungefähr dort antreffen, wo Rot-Grün ab Mitte 1999 nach dem Rücktritt von Oskar Lafontaine bis Ende 2002 angesiedelt war. Es war eine durchaus widersprüchliche Koalition, die gesellschaftspolitisch das Land öffnete, indem sie die Gesetzeslage und Diskurse dem anpasste, was damals als weithin unkontrovers gelten konnte, etwa mit dem Gesetz zu eingetragenen Lebenspartnerschaften. Wirtschaftspolitisch wurden nach Lafontaines Abgang mit dem Sparpaket Hans Eichels die Hoffnungen auf einen fortschrittlichen Kurswechsel beerdigt, aber auch mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz eine wichtige ordnungspolitische Weichenstellung zu mehr Nachhaltigkeit auf den Weg gebracht. Die folgenreichsten Schritte nach ›rechts‹, deren Tragweite nicht von allen von vornherein erkannt wurden, weil sie nicht wie die ›Agenda 2010‹ einige Jahre später als offener Generalangriff auf soziale Rechte daherkamen, betrafen die Teilprivatisierung der Rente, Hans Eichels Steuerreform sowie die ›Politik der ruhigen Hand‹, als Kanzler Schröder selbst nach dem Schock des 11. September 2001 eine expansive Finanzpolitik zur wirtschaftlichen Belebung blockierte.

Gegenüber 1999 ergeben sich heute mindestens drei wichtige, hegemonie- und institutionenpolitische Verschiebungen: Erstens kommt auch die FDP nicht mehr um die Ökologie bzw. den Klimaschutz als vordringliches und zeitsensitives Thema herum. Zweitens wird das wirtschaftsliberal-regressive Element in der Koalition diesmal Rot-Grün durch die FDP von außen herangetragen. Es ergreift sie nicht von innen durch neoliberale Kontamination von SPD und Bündnisgrünen selbst – außer bei der Alterssicherung, wo diese Parteien mit der ›Aktienrente‹ selbst ähnliche Positionen vertreten. Drittens wird der Drang zur Politik fiskalischer Knappheit ebenfalls nicht mehr von innen durch eine Eichel- oder Steinbrück-Sparpaket-SPD und »wir haben den Staatshaushalt von unseren Kindern nur geborgt«-GRÜNE politisch durchgedrückt. Sondern der Zwang zur Sparpolitik erwächst inzwischen automatisch durch eine Angebotsideologie per Gesetz in Gestalt der Schuldenbremse und des Europäischen Fiskalpakts. Vermieden werden kann dies, zumal bei Verzicht auf Steuererhöhungen allenfalls wenn eine auf Hochtouren laufende wirtschaftliche Entwicklung hinreichend Geld in die Kassen spült und ausreichend private Investitionstätigkeit anregt, um nicht bloß alle beschäftigungs- und sozialpolitischen Zielsetzungen der Koalition ohne Umverteilung zu erreichen, sondern zudem ohne Verteilungskämpfe das Mammutvorhaben des ökologischen Umbaus umsetzen zu können. Mit der FDP in der Ampel sind Forderungen aus dem Wahlkampf von GRÜNEN und SPD, die auf eine investitionsfreundliche gelockerte Schuldenpolitik hinauslaufen, offenbar beerdigt. Vermutlich hätte eine (rechnerisch ja ebenso mögliche!) rot-schwarze Koalition ein Sondierungspapier und einen Koalitionsvertrag hervorgebracht, das sich vom jetzigen Papier bzw. dem ausstehenden Ampel-Vertrag nicht großartig unterschieden hätte. Insofern lässt sich an dem, was an Vereinbarung vorliegt und vorgelegt wird der derzeitige Hegemonie-Korridor politischer Entscheidungen in Deutschland ablesen.

Wie beweglich ist die ›Ampel‹?

Eine spannende Frage wird sein, ob sich die innerkoalitionären Kräfteverhältnisse nach links oder rechts verschieben lassen, je nachdem in welche Richtung in den künftigen Jahren Problemdruck durch unerwartete Ereignisse und Krisen und außerparlamentarische Bewegungen wirken. Denn: Mit Finanzkrise, Eurokrise, Flüchtlingskrise und Corona hatte um 2005 ja auch niemand gerechnet. Der politischen Linken sollte dabei aber klar sein, dass die Ampel-Regierung zwar sicherlich Anlass und Grund zur Kritik geben wird, eine konkrete, eigene Visionen aussparende, Entlarvungshaltung ihr gegenüber aber ziemlich sicher ins Leere läuft. Zum einen wäre es kindisch, einer Koalition mit Beteiligung der FDP vorzuwerfen, dass sie nicht das Programm der LINKEN bzw. die programmatische Schnittmenge von SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE umsetzt. Zum anderen finden sich dort mehrere Forderungen, die das Leben der Leute spürbar verbessern. Nun kann man sicherlich kritisieren, dass ein Mindestlohn von zwölf Euro pro Stunde ohnehin dem entspricht, was Deutschland einführen müsste, setzte sich der Vorschlag der EU-Kommission für eine Mindestlohnrichtlinie durch, wonach gesetzliche Mindestlöhne 60 Prozent des Medianlohns betragen sollen. Auch kann man kritisieren, dass viele der im Sondierungspapier in Aussicht gestellten ökologischen und sozialen Modernisierungen das fortsetzen, was der ›Deutsche Aufbau- und Resilienzplan‹ ohnehin vorsieht. Ebenso kann man kritisieren, dass das Sondierungspapier aus fortschrittlicher Sicht unbedingt abzulehnende Schritte enthält wie den teilweisen Einstieg der gesetzlichen Rentenversicherung in die Kapitaldeckung, und dass es Flexibilisierungen der (Höchst)Arbeitszeit vorsieht. Doch hier, wie auch bei vielen anderen angekündigten Punkten ist das Sondierungspapier hegemoniepolitisch klug, weil im Fall der Rente im Grunde ein bereits eingeschlagener Weg fortgesetzt wird, im Fall der Arbeitszeit die Entscheidungen auf die Verhandlungsebene von Tarifparteien und betrieblichen Interessenvertretungen verschoben werden. Aus linker Sicht zu kritisieren, aber taktisch sehr klug ist auch, die Zuverdienstmöglichkeiten im zum ›Bürgergeld‹ umbenannten Hartz IV zu erweitern. Was auf den ersten Blick sympathisch klingt und für die Betroffenen individuell eine Verbesserung bedeuten mag, kann als perverse kollektive Wirkung eine Verfestigung von Niedriglohn-Lagen und Kombilohn Effekte zur Folge haben, die manche Unternehmen aus der FDP-Klientel nur zu gerne ›mitnehmen‹ werden. In all diesen Fällen ist nicht klar, ob sich dagegen hinreichend breite Protestbündnisse mobilisieren lassen werden. Wenig Gegenwehr ist auch zu erwarten, falls die FDP im Koalitionsvertrag – das Sondierungspapier bleibt hierzu verdächtig vage – darauf besteht, die Schuldenbremse nicht nur formal, sondern auch im Geist einzuhalten und die Einsetzung para-fiskalischer Investitionsgesellschaften ablehnt. Jetzt mal ehrlich: Wie viele werden für Parafiski bzw. gegen die Schuldenbremse demonstrieren? Eben. Noch verheerender über Deutschland hinaus, nämlich für die ganze EU wäre, wenn durch die FDP als koalitionsinterne Veto-Spielerin die Ampel-Regierung scharf auf die Bremse tritt bei der Frage, ob und wie die Schuldenregeln in Europa geändert werden sollen. Wenn der Koalitionsvertrag ebenso klug wie das Sondierungspapier ist darin, einerseits die nicht großartigen Verbesserungen sicht- und spürbar zu gestalten, zugleich aber Zugeständnisse an die wirtschaftsliberale FDP möglichst unterhalb der Aufmerksamkeits- und Empörungsschwelle zu halten, wird die Ampel eine neues Kapitel des hegemoniepolitischen Patts schreiben, welches über die längste Zeit die Ära Merkel auszeichnete: die fortschrittlichen Kräfte konnten zwar materielle Verbesserungen und gesellschaftspolitische Liberalisierungen erreichen, aber keine bedeutsamen Umverteilungen; die wirtschaftsliberalen und konservativen Kräfte konnten Umverteilungen verhindern, aber keine weitergehenden wirtschaftlichen Liberalisierungen durchsetzen. Mit der Ampel werden nun zuvor nicht durchsetzbare Schritte für mehr gesellschaftspolitischen Fortschritt gegen wirtschaftliche Liberalisierungen getauscht. Wer der These vom sogenannten ›progressiven Neoliberalismus‹ anhängt (ich tue es nicht), mag sich darin bestätigt sehen.

Die Frage, wie darauf von links sinnvoll zu reagieren wäre, ist damit jedoch keinesfalls beantwortet. Vermutlich besteht die beste Chance für linke Politik aktuell darin, politische Alternativentwürfe zu erarbeiten und zu verfechten, mit denen die ›Ampel‹ auch innerhalb ihrer eigenen gesellschaftlichen Basis unter Druck gesetzt werden kann. Insgeheim auf eine Wirtschafts- und Finanzkrise zu hoffen, auf die das Ampel-Finanzministerium mit einem unsozialen Sparkurs reagiert und damit Leute in die Arme linker politischer Kräfte treibt, verbietet sich dagegen von selbst.

Beide Teile des Artikels bauen auf Vorträgen auf, die ich jeweils gehalten habe beim Herbstseminar des Sozialistischen Forums Rheinland ›Bundestagswahl 2021 und die Konsequenzen für die Linke‹ vom 11.-13.10. sowie für das Forum Demokratischer Sozialismus Hessen am 17.10.2021. Beide Texte wären ärmer ohne die Diskussionen, an denen ich bei diesen Veranstaltungen teilhaben durfte. Verbleibende Fehler, blinde Flecken und Irrtümer gehen selbstredend allein auf mein Konto.

Guter Journalismus ist nicht umsonst…

Die Inhalte auf oxiblog.de sind grundsätzlich kostenlos. Aber auch wir brauchen finanzielle Ressourcen, um oxiblog.de mit journalistischen Inhalten zu füllen. Unterstützen Sie OXI und machen Sie unabhängigen, linken Wirtschaftsjournalismus möglich.

Zahlungsmethode