»Die Menschen sollen möglichst drüben bleiben«

Norbert Radtke, Gemeinfrei

Norbert Radtke, Gemeinfrei1989 kommen immer mehr Menschen aus der DDR in die Bundesrepublik. Dort kippt die Stimmung nach rechts und gegen die Ausreisenden. Aber auch von links dürfen sie kein ungebrochenes Willkommen erwarten. Ein Rückblick.

Ein hessischer Staatssekretär spricht von »notstandsähnlichen Verhältnissen«, in Berlin sieht sich die Landesbehörde »jeden Tag vor dem Kollaps«. Geht es so weiter, warnt ein Mann vom Roten Kreuz, dann müsse mit »Mord und Totschlag« gerechnet werden. Es ist August 1989 und in der Bundesrepublik kippt die Stimmung gegenüber denen, die aus dem nahen Osten kommen.

Knapp 60.000 Menschen haben der DDR seit Jahresbeginn schon den Rücken gekehrt, und es werden immer mehr. Der letzte Sommer vor dem Fall der Mauer kündet schon von der finalen Krise des SED-Staates. Statt an die Ostsee fahren die Menschen Richtung Ungarn, dort ist der Eiserne Vorhang längst löchrig. Aber wirklich willkommen sind sie im Westen nicht.

»Was bisher die Westdeutschen nur den aus aller Welt hereindrängenden Asylanten entgegengehalten haben, hören nun auch die Ankömmlinge aus der DDR«, schreibt der »Spiegel« in jenen Monaten – und es folgt jene Parole, mit der ein paar Jahre später wieder Stimmung gegen Menschen gemacht wird, die in die Bundesrepublik kommen wollen: »Das Boot ist voll.«

Bilder, wie sie ein paar Wochen und eine friedliche Revolution später der Mauerfall am 9. November macht, scheinen in diesem August 1989 im Westen weit entfernt, ja unvorstellbar. Die alte BRD redet sich damals schon länger in eine »Flüchtlingskrise«: Immer dramatischer klingen die Behauptungen von der ans Ende gekommenen Aufnahmefähigkeit, immer zugespitzter die öffentliche Rhetorik, wo immer Mangel und Probleme sich bemerkbar machen, liegt es an denen, die da in Massen kommen: Wohnungsmangel, fehlende Jobs, knapper werdendes Geld für soziale Leistungen. Wie aktuell dieses Schauspiel doch wirkt.

Reps ziehen die Republik nach rechts

Dem Reden folgt das Denken und darauf auch das Wahlverhalten. Im Januar 1989 ziehen die rechtsradikalen Republikaner mit auf Anhieb 7,5 Prozent ins Berliner Abgeordnetenhaus ein. Bei den Europawahlen im Juni wiederholen sie dieses Ergebnis knapp. Nicht nur aber vor allem die Union ist verunsichert. Helmut Kohl, der als angeschlagener Kanzler und CDU-Chef ins Wendejahr gestartet ist, aus dem er als großer Staatsmann der Einheit hinausgehen wird, kritisiert, die Reps um Franz Schönhuber zögen »aus den Ängsten der Menschen Stimmen«, in der alten BRD seien »das Asylantenproblem und die Ausländerfrage« mit der »Aussiedlerfrage verknüpft« worden.

Einmal davon abgesehen, dass es nicht zuletzt Unionspolitiker sind, die eben diese »Ängste« schüren, also Ressentiment und Abwehr produzieren, verweist Kohl damit auf eine heute fast vergessene migrationspolitische Lage hin: »Mehr als eine halbe Million Zuwanderer, vor allem aus dem Osten, drängt in diesem Jahr auf den strapazierten westdeutschen Wohnungs- und Arbeitsmarkt«, hatte schon der im Februar der »Spiegel« berichtet.

Ein beträchtlicher Teil von ihnen waren so genannte Deutschstämmige vor allem aus Polen und der Sowjetunion. Rund 200.000 waren 1988 in die BRD gekommen, die sozialdemokratische Opposition sprach damals von einer Politik der »Deutschtümelei«. Zu Jahresbeginn 1989 rechnete man mit weiteren 300.000 Zuwanderern aus den osteuropäischen Ländern. Außerdem hatte 1988 die Zahl der Asylbewerber erstmals seit 1980 wieder die 100.000er-Grenze überschritten, vor allem verfolgte Menschen aus Polen, Jugoslawien und der Türkei waren unter ihnen. Und nicht zuletzt: die als Übersiedler bezeichneten DDR-Flüchtlinge. 1987 waren es 23.000, 1988 schon 40.000 – und den neuen Rekord, den Fachleute im Februar 1989 als möglich erachteten, er war schon etwa zur Hälfte des Jahres erreicht.

In der Bevölkerung der alten BRD, »vor allem unter sozial benachteiligten Bundesbürgern wachsen Fremdenfurcht und Neid auf die Zuzügler«, schrieb damals der »Spiegel«. Berichte über angebliche Wohltaten fachten solche Sichtweisen an. Und vor allem: die Politik goss Benzin ins ressentimentgeladene Feuer. Allen voran die Parteien, die sich mit einem christlichen Bezug schmücken.

Ende der 1980er Jahre, das ist eine Zeit, in der ein Edmund Stoiber von der CSU vor einer »durchrassten Gesellschaft« warnt. In der Alfred Dregger, damals Unionsfraktionschef im Bundestag, sagt, Ausländer seien »keine Mitbürger«. Es ist eine Zeit, in der geglaubt wird, dem wachsenden Zuspruch für die rechtsradikalen Republikaner käme man am besten damit bei, deren Hasstiraden zu übertrumpfen. Der Bundesinnenminister von der CSU, Friedrich Zimmermann, nennt Hamburger Pläne für ein begrenztes kommunales Ausländerwahlrecht einen »Anschlag auf die Verfassung«. Natürlich füllt auch die »Bild«-Zeitung gern ihre selbstgewählte Rolle als Dreckschleuder aus. Helmut Kohl wird mit den Worten zitiert: »Deutschland ist kein Einwanderungsland.« Und aus der Union ruft es sogleich: »Und darf auch keines werden.«

Die Angst vor der Öffnung des Tors

Viele soziale und ökonomische Probleme sind real in der Bundesrepublik der späten 1980er Jahre, dass Menschen dafür zu Sündenböcken gemacht werden und nicht soziale Verhältnisse, ist politisch gewollt. Trotz eines vergleichsweise langen wirtschaftlichen Aufschwungs ist die Erwerbslosigkeit sehr hoch, die politökonomische Wende von 1982/83 macht sich auch verteilungspolitisch bemerkbar. 1988 steigen zwar die Bruttoeinkommen je Beschäftigten real um zwei Prozent, die Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen jedoch um über zehn Prozent. Es herrscht Wohnungsmangel.

Die politische Situation der alten Bundesrepublik in jener Zeit, ihre ökonomische Lage, der Gemütszustand – all das spielt im Erinnern an die Wende und was darauf folgte meist nur am Rande eine Rolle. Es wird verdeckt von dem, was in der DDR passierte und den Rückblick beherrscht: die Demonstration, die Implosion der Macht, der Mauerfall, die Demokratisierung. Und irgendwo im Hintergrund gibt es dann noch eine BRD, die ihre Rolle spielt, mit ihrem »Kanzler der Einheit« und den Bananen, die den »Wahnsinn« rufenden Menschen in den Tagen des Mauerfalls von Lastkraftwagen entgegengeworfen werden.

Wer aber über diese Bugwelle hinüberblickt, auf der das ostdeutsche Geschehen dominiert, sieht im schattigen Tal dahinter eine Bundesrepublik der gesellschaftlichen Krise. Und diese Krise ist auch eine des Verhältnisses zu Menschen, die ins Land kommen wollen. »Es scheint so, als ob die westdeutsche Politik nichts mehr fürchtet, als genau das, was jahrelang ideologische Leitfigur war«, sagt damals die Grünen-Politikerin Antje Vollmer: »dass das Tor wirklich aufgeht und real existierende Menschen kommen.«

Die Forschungsgruppe Wahlen wird im Februar 1989 mit der Einschätzung zitiert, in sozial und ökonomisch benachteiligten Vierteln sei eine »Konfusion des Ausländerbegriffs« festzustellen, die wachsende Ablehnung betreffe inzwischen »eigentlich ›alles Fremde‹« – und so auch die steigende Zahl der aus der DDR Flüchtenden. Galten die jahrelang als die armen Brüder und Schwestern, denen man eine Kerze ins Fenster stellte und die, zumindest wurde das behauptet, mit offenen Armen empfangen wurden, wünscht man sich plötzlich auch im Westen ein Ende des Zustroms. Der einstige legitimationspolitische Vorteil, den jeder aus der DDR in den Westen Ausreisende darstellte, weil damit die Unzulänglichkeit des östlichen Systems bestätigt werden konnte, macht einer Abwehrhaltung Platz.

»Die Menschen sollen möglichst drüben bleiben, wo sie sind«, wird damals ein Staatssekretär aus dem »innerdeutschen« Ministerium zitiert – »damit die Wiedervereinigung nicht in der Bundesrepublik stattfinden muss.« Doch nicht nur in Unionskreisen kippt die Stimmung. Auch die Sozialdemokraten hauen immer lauter in die Kerbe, wenn auch mit an derer Betonung und aus anderen Motiven.

DDR-Flüchtlinge als »Sprengstoff«

Kohls Politik sei für »gefährlichen sozialen Sprengstoff« verantwortlich, weil nun »Einheimische, die seit Jahren vergeblich nach einer Wohnung suchen, vor die Tatsache gestellt« werden, »dass sie zusehen müssen, wie sie gegenüber Aussiedlern das Nachsehen haben«, so der damalige baden-württembergische SPD-Fraktionschef Dieter Spöri. Gemeint waren hier vor allem die als »Deutschstämmige« in die BRD gerufenen Osteuropäer. Der damalige SPD-Vize Oskar Lafontaine schlug seinerzeit Geldzahlungen an deren Heimatländer vor, um den Zustrom zu drosseln.

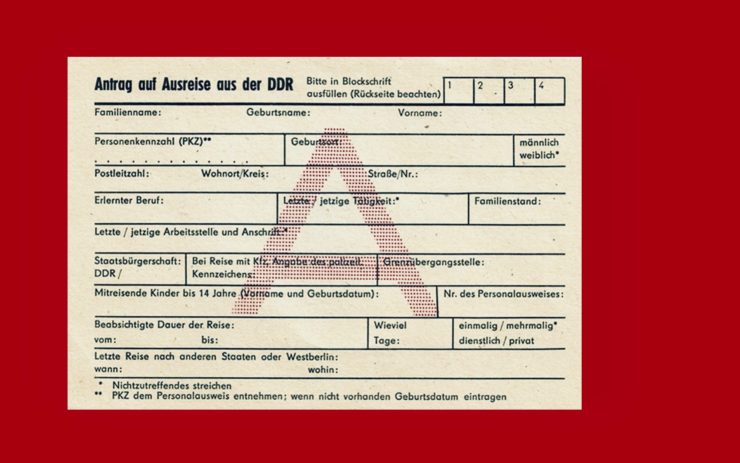

Und die Menschen aus der DDR? Der August 1989 war nicht der Höhepunkt der Ausreisewelle, es ging ja immer weiter – und es waren nicht nur die schlagzeilenträchtigen Massenausreisen wie während des »paneuropäischen Picknicks« in Ungarn am 19. August oder bei den Botschaftsbesetzungen in Budapest, Prag und Warschau. Nachdem von dort die Züge in den Westen rollten, stieg die Zahl der Ausreiseanträge in der DDR um 1.000 – pro Tag. Allein im Oktober 1989, wurden 188.180 solche Anträge registriert.

Hier nun kommt ein Wechselspiel in Gang, bei dem die weiterhin hohe Zahl der gen Westen Flüchtenden, die ökonomische und administrative Krise der DDR und die darauf reagierende Politik im Westen aufeinander wirken. Es mehren sich, zunächst vor allem unter Sozialdemokraten, die Stimmen, die damit argumentieren, ein Ausbluten der DDR verhindern zu wollen – und noch mehr DDR-Flüchtlinge. Später kamen ähnliche Vorstöße auch aus der Westberliner grünen Alternativen Liste.

Zum Beispiel mit der Idee, Aussiedlern aus der DDR den Zuzug ins Bundesgebiet verweigern zu können – wenn diese sich nicht »bereits von der DDR aus Wohnung und Arbeit im Bundesgebiet besorgt haben«, so der »Spiegel« damals. Es gehe darum, heißt es in einem SPD-Papier von damals, »die DDR wirtschaftlich zu stabilisieren, damit die Menschen dort eine Perspektive zum Bleiben haben«.

Und noch einen Grund nennen die SozialdemokratInnen: Es gehe darum, »zu verhindern, dass das Sozialsystem, der Arbeits- und Wohnungsmarkt der Bundesrepublik überlastet werden«. Herhalten soll dafür eine altes Gesetz, das »die Aufnahme von Deutschen in das Bundesgebiet« regelt und das nun Ende 1989 neu gelesen wird: Diese Erlaubnis könne versagt werden, da sich die Verhältnisse in der DDR so verändert hätten, dass man von einer Gefahr für Leib und Leben oder für die persönliche Freiheit nicht mehr ausgehen könne.

In der SPD war das keineswegs unumstritten, im Gegenteil. »Die bauen Mauern ab, und du versuchst, sie aufzurichten«, hielt der damalige SPD-Chef Hans-Jochen Vogel seinem Vize Lafontaine entgegen, der die treibende Kraft hinter dem Vorstoß war. Der Saarländer hatte Landtagswahlen vor sich, wie damals Medien betonten. Auch auf die Umfragezahlen der rechtsradikalen Republikaner wurde verwiesen. Lafontaine hat damals auf eine Politik der »Bekämpfung von Fluchtursachen« gesetzt, wie man das heute nennen würde. Es sei im Interesse der DDR und des westdeutschen Sozialsystems, »nicht noch soziale Anreize« zu bieten, dass »immer mehr Menschen zu uns kommen. Das schafft böses Blut«.

Lafontaine geriet damals in die Kritik, weil das Argument, man müsse doch der DDR helfen, als Zugeständnis an die Ressentiments im Westen betrachtet wurden. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt: Seine Position stand bei anderen auch infrage, weil sie als »vaterlandslos« galt: Seine Betonung Wohnungsnot oder Arbeitslosigkeit »bei uns und in der DDR«, das seien Themen, sagte er Dezember 1989, die für ihn »allemal größere Zugkraft haben als Fahnen und Lieder«.

Lafontaine betonte damals den europäischen Einigungsprozess, der »ja gerade darauf angelegt« sei, dass »mehr Zuständigkeiten der Nationalstaaten auf die Institution der Europäischen Gemeinschaft übertragen werden«. Dies müsse jede Deutschlandpolitik beachten und, so Lafontaine: »Es ist notwendig, daß die Konservativen dies begreifen. Sie tun so, als ginge es um die Wiederbelebung von Reichsideen oder um die Wiederherstellung eines deutschen Nationalstaates.«

DDR-Flüchtlinge und die Währungsfrage

Im Januar 1990 legte der »Spiegel« nach – mit einer Titelgeschichte, die die »Massenflucht in die Bundesrepublik« als »Gefahr für den Wohlstand?« bezeichnete. Das Fragezeichen war dabei kaum ernst zu nehmen: »Mindestens 500.000 DDR-Bürger werden in diesem Jahr in die Bundesrepublik übersiedeln, Hunderttausende kommen aus den Ostblockstaaten. Wer soll die Einwanderer bezahlen? Der Kampf um Jobs und Wohnungen wird härter; Renten- und Krankenversicherungen sehen sich enormen Zusatzforderungen ausgesetzt.«

Verteilungspolitisch gesehen, kamen die Gefahren für den Wohlstand von ganz woanders – die 1980er Jahre hatten die Interessen des Faktors Arbeit geschwächt, um die Interessen des Faktors Kapital besser bedienen zu können. In den öffentlichen Debatten über den Zuzug spielte das aber kaum eine Rolle. Stattdessen prägte immer stärker die Frage, wie es mit der DDR weitergeht und wann mit einer »Wiedervereinigung« zu rechnen sei, den Spielplan.

Anfang des Jahres preschte die finanzpolitische Sprecherin der SPD im Bundestag, Ingrid Matthäus-Maier, mit der Idee vor, »die Ost-Mark schlicht abzuschaffen und statt dessen D-Mark auszugeben«, wie der »Spiegel« berichtete. »Nur wenn die DDR-Bürger hartes Geld in die Hand bekämen, würden sie in ihrer Heimat bleiben«, so die Logik dahinter. Der damalige Bonner Finanzminister Theo Waigel schüttelte den Kopf, allerdings weniger aus grundsätzlicher Ablehnung, sondern weil Matthäus-Maiers Plan mit einem Währungsschnitt im Verhältnis 5 zu 1 einhergegangen wäre – dies aber »würde drüben zu einer Panik führen«. Wie und wann eine Währungsunion unter welchen Bedingungen zustande kommen könnte, war ein immer mehr ins Zentrum drängendes Thema. Die Sorge »über neue Übersiedlerströme treibt sie alle«, kommentierte der »Spiegel«.

Schon sehr früh gab es grundsätzliche Bedenken gegen den dann eingeschlagenen Kurs. ExpertInnen warnten damals vor den gravierenden Negativfolgen für die DDR-Wirtschaft, weil die »harte Währung« für die Abnehmer auf den bisherigen Märkten in Osteuropa unbezahlbar werde, damit die Nachfrage nach Produkten einbreche. Der Plan von Matthäus-Maier, die seinerzeit »am flottesten« voranschreiten wollte, hätte dazu geführt, dass das Entgelt für Beschäftigte in der DDR von damals durchschnittliche 1.000 Mark auf 200 D-Mark schrumpfen würde. Der »Spiegel« damals: »Ein Anreiz, in der DDR zu bleiben, ist das wirklich nicht, wenn im Westen das 15-Fache verdient werden kann.«

Feindbild für manche Linke

Es kommt, was die Gemütslage der alten BRD angeht, im Rückblick noch etwas zum Vorschein – der »Spiegel« beschrieb es so: »Links von der Mitte des politischen Spektrums der Bundesrepublik machen sich seit Wochen Aversionen gegen die Zuzügler breit.« Die journalistische Zuspitzung auf die Parole »Westdeutsche Linke, von grünen Alternativen bis hin zu sozialdemokratischen Ideologen, haben ein neues Feindbild – DDR-Flüchtlinge« kann man überdreht finden, vor allem, wenn Überschriften den Kontext der Ablehnung nicht ebenso begreifbar machen.

Dran ist aber etwas, und damit ist nicht jene Form des Gegeneinander-Ausspielens von Menschen gemeint, die man auch heute kennt und für die der damalige nordrhein-westfälische Arbeitsminister Hermann Heinemann von der SPD ein Beispiel abgab: Der polemisierte im Oktober 1989 gegen eine angebliche »Verhätschelung« von aus der DDR Geflüchteten, und kam dabei mit der Behauptung, westdeutsche Erwerbslose müssen »mit Bitterkeit« wahrnehmen, dass den Zuwanderern Arbeitsplätze »auf dem goldenen Tablett« serviert werden. Heute sind das die angeblich kostenlosen Smartphones.

Nein, in der politischen Linken hatte man sich andere Gründe zurechtgelegt, gegen die DDR-Übersiedler Front zu machen. Das ging bei der Ablehnung von deren vermeintlich bloß konsumgeilen und auf die glitzernde Oberfläche des Kapitalismus zielenden Motiven los. Für der MG, also der Marxistischen Gruppe, waren das ein Antrieb, »dass es einer Sau graust«. Das hörte bei der wohl nur von wenigen wirklich verstandenen Kränkung nicht auf, welche die gen Westen drängenden Menschen aus dem Osten für Leute bedeuteten, die sich nun mit dem Scheitern des Sozialismus, also eines von ihnen bisher verfolgten Ziels auseinandersetzen mussten. (Etwas ähnliches gab es in der DDR genauso, auch dort wurden die Ausreisenden nicht wenigen zur Verkörperung eines Scheiterns, und damit auch zur Projektionsfläche.)

Und sicher ging es auch um die Einschätzung, wie die Wende und was ihr ebenso vorausging wie folgte, also das massenhafte »Nach-drüben-gehen«, die dortigen Bedingungen für linke politische Arbeit beeinflussen würde. Ein Foto aus jenen Tagen zeigt eine Hauswand in Hamburg mit der Parole: »Kritische Mitbürger aus der DDR willkommen, Anpasser und Lohndrücker Nein Danke«.

In mancher Verbalaggression gegen die »Zoni-Zombies« steckte offenbar Sorge vor noch weiter wachsendem Nationalismus. Im »Arbeiterkampf« des damaligen KB, bei dem man schon länger die These einer fortschreitenden »Faschisierung« von Staat und Gesellschaft in der BRD vertrat, hieß es einmal sogar in Richtung aus der DDR Kommenden: »Euch hätten wir gleich auf dem Bahnsteig gern die Fresse poliert.«

Wer das Ganze im Lichte heutiger AfD-Erfolge betrachtet, mag zu dem Schluss kommen, dass sich manche Befürchtung von damals bewahrheitet habe, etwa wenn Linken im Westen die Menschen aus dem Osten »als deutschtümelnde Biedermänner und als potentielle Rechtswähler suspekt« waren, wie der »Spiegel« das formulierte. Es steckt aber auch eine seltsame Abwehr in dieser linken Ost-Ablehnung von damals. Diese wird umso deutlicher, wenn man sich vor Augen führt, dass rechtsradikales Denken, nationalistische Ressentiments und Rassismus nichts gewesen sind, dass in der BRD erst importiert werden musste.

Die in linken Kreisen damals anzutreffende Anti-Haltung gegenüber den Ossis – man muss darin wohl auch die Kehrseite der erfahrenen und schwer erträglichen Erfolglosigkeit sehen, politisch gegen diesen Rechtsruck im Westen etwas anzurichten. Je lauter man sich nun über die »Fettleibigkeit und Dauerwelle« der ankommenden Ostdeutschen erheben konnte, desto weniger musste man über die eigenen Fehler, die eigene Niederlage nachdenken.

Man wird diesen Aspekt wohl nicht überbewerten dürfen, viele haben anders gedacht, manche sogar erwartet, dass unter denen, die aus der DDR nun in die BRD kommen oder bald dann per »Wiedervereinigung« mit an Bord sind, irgendwie auch die linken Strukturen stärken könnten. Es gab viele Westlinke, die sich auf den Weg machten, um im Osten zu erfahren, dass es auch dort unabhängige Antifas gab, dissidente sozialistische Zirkel, eine im Wendeherbst dreimal durchgeknetete politische Linke, die nicht für Kapitalismus und deutsche Einheit war. Manche konnten dabei auf eine schon längere Tradition von Kontakten aufbauen, das betraf nicht nur West-Grüne und Ost-Bürgerrechtler. Es gab Stimmen, denen es vor allem darum ging, dass die linke Opposition in der DDR durch die auch über den unmittelbaren Wendeherbst hinaus anhaltende Ausreisewelle geschwächt werde.

»Er schnitt Löcher in den Zaun«

Aber es gab eben auch diese andere Seite. In der Geschichte, die im Herbst 1989 der »Spiegel« aus diesen linken Abwehrhaltungen macht, berichtet ein Mitarbeiter von Amnesty, er traue sich kaum noch, im Kreise von Grünen oder SPD-Linken seine »DDR-Vergangenheit zu offenbaren«. Das Magazin zitiert ihn mit den Worten: »Das Räuspern und die peinliche Stille danach ist unausbleiblich.«

An der Stelle kann einem Kettcars »Sommer ’89« in den Kopf geraten, eine der wenigen künstlerischen Auseinandersetzungen mit diesem Teil linker Geschichte. Dafür, dass er in jenem August an die österreichisch-ungarische Grenze fährt und »Löcher in den Zaun« schneidet, damit Leute aus der DDR »im ersten Morgengrauen« in den Westen kommen können, erntet er »die große Einerseits-Andererseits-Diskussion am WG-Küchentisch mit seinen Freunden«.

In dem erst voriges Jahr veröffentlichten Song schwingt ein Teil der damaligen linken Diskussionen mit. Er ist nicht zuletzt als Kommentar auf die heutigen Verhältnisse, auf die Debatte um Migration, auf die Ressentiments und Abwehrreflexe im Osten gehört worden. Am Ende verabschiedet sich der linke Fluchthelfer Ost aus einer linken Wohngemeinschaft West: »Er nahm seinen alten Ford Granada/ Und ward nie mehr gesehen/ Der Rest ist Geschichte.«

Guter Journalismus ist nicht umsonst…

Die Inhalte auf oxiblog.de sind grundsätzlich kostenlos. Aber auch wir brauchen finanzielle Ressourcen, um oxiblog.de mit journalistischen Inhalten zu füllen. Unterstützen Sie OXI und machen Sie unabhängigen, linken Wirtschaftsjournalismus möglich.

Zahlungsmethode