Ein Gesicht im Sand: Sind Menschen auch nur Maschinen?

Gemeinfrei

GemeinfreiDer informationstheoretische Gegenwartsdiskurs, der schlichtweg alles als zirkulierende Informationen deutet und die ganze Welt im digitalen Umbruch vermutet, spielt der politischen Regression in die Karten. Ein Beitrag aus dem Schwerpunkt der Januar-Ausgabe von OXI: Linke und Technik.

Das Schlagwort »Homo digitalis« macht gerade die große Runde. Der deutsch-französische Sender Arte brachte zum Beispiel in Zusammenarbeit mit dem ORF und dem Fraunhofer-Institut Arbeitswirtschaft und Organisation eine Sendereihe mit diesem Namen. Es ging um ein Upgrade fürs Gehirn, um digitale Orgasmen, virtuellen Spaß und – ganz grundsätzlich – um »a new type of human«. Auch der Buchmarkt quillt über mit Büchern zur digitalen Zeit, zur Vernetzung und vor allem, was all das mit dem Menschen machen wird.

Nach langen Wirren und vielen konkurrierenden Versuchen steht nun also ein neuer Name bereit, um den Menschen des frühen 21. Jahrhunderts kurz und präzise zu benennen. Die Reihe, in die sich der Homo digitalis stellt, ist lang und bedeutend. Intensiv wurde über den »Homo oeconomicus« (Ralf Dahrendorf) diskutiert, der »Homo geneticus«, also der genetisch bestimmte Mensch, war vor allem in den 1990er Jahren prominent, und der »Homo cerebralis«, der Mensch als Gehirn, spielt länger schon eine bedeutsame Rolle.

Damit wären freilich nur die Wichtigsten genannt. Jeweils handelt es sich um Begriffe, die das eigentliche oder zentrale Wesen des Menschen in einem Wort zu bündeln versuchen. Jenseits aller Vielfalt und Unterschiedlichkeit gibt es einen mitunter verborgenen Wesenskern, eine Schablone, von der ausgehend alles andere abgeleitet werden kann. Das jedenfalls suggeriert das Konstrukt »Homo …«.

Nun ist es also das Digitale, die Decodierung der Welt in binäre und prozessierbare Signale, die als elementare Eigenschaft von Mensch und Welt fixiert wird. Die Popkultur spiegelt diese Ordnung des Wissens in unzähligen Serien und Filmen. Die Auffassung, dass letztlich alles aus zirkulierenden Informationen besteht, hat sich zum populärwissenschaftlichen Gemeingut gemausert.

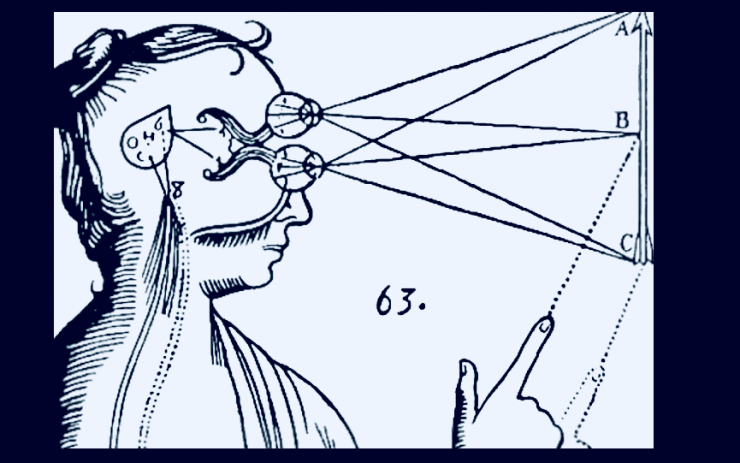

Der Begriff ist gewissermaßen folgerichtig. Lange stand die Denk-Hardware, also das Gehirn im Fokus, das vom Seelenorgan zum alles determinierenden Rechenzentrum des Individuums mutierte. Und nachdem die Computertechnik einige Jahrzehnte Anlauf nehmen musste, scheint sie sich nun bis in die letzten Winkel der Welt auszubreiten und mit Big Data endlich das Futter zu bekommen, das sie braucht. Die teils rasanten Fortschritte in diesem Feld rufen Erwartungen und Hoffnungen hervor, die sich auch auf das alltägliche Wissen des Menschen von sich und der Welt auswirken: Was so viel Kraft und Einfluss hat wie Rechenmaschinen, liefert assoziativ Deutungsmuster, die viel allgemeiner, viel umfassender sind, als nur »Computer zum Laufen zu bringen«.

Es nimmt also wenig Wunder, dass sich der Computer als Grundmodell anschickt, die nächste anthropologische Kränkung mitzuliefern: Das menschliche Denken gilt nur mehr als basales Prozessieren. Wir sind auch nur Maschinen.

Das hat freilich Konsequenzen, über die heftig gestritten wird. Besonders wenn der Blick in die Zukunft schweift, teilen sich die popkulturellen digitalen Aussichten in zwei oberflächlich gegensätzliche Deutungen:

Auf der einen Seite dominieren teils allzu euphorische Hoffnungen und Erwartungen, dass die Technik das ökonomische und soziale Leben revolutioniert und eine Art Himmelreich errichten wird. Bereits in den 1990er Jahren war vom »Sturz der Materie« die Rede. Die digitale Technik würde zudem einen unerhörten Demokratisierungsschub auslösen, weil Hierarchien technisch überwunden würden. Auch der Mensch stehe unmittelbar davor, sich selbst endlich als rechnende Apparatur zu decodieren und das Rätsel zu lösen – ewiges Leben nach dem Upload inklusive.

Auf der anderen Seite verschaffen sich zunehmend mahnende Stimmen Gehör, die das Kommende als »stählernes Gehäuse« deuten – vor allem, weil die Rechner – und mit ihnen die Algorithmen – alsbald die Menschen regieren und unterjochen würden. Harald Welzer etwa schlägt mit seiner Warnung vor einer »smarten Diktatur« diesen alarmistischen Ton an.

Hinter den verschiedenen entweder euphorischen oder düsteren Aussichten stecken allerdings jeweils vergleichbare Wissenskonzepte und Menschenbilder. Anders formuliert: Unterschiedliche Aussichten auf die bald restlos digitale Zukunft teilen ein gemeinsames Wissensfundament, weil die dystopischen oder erlösenden Perspektiven jeweils voraussetzen, dass sich letztlich alles digital erklären und steuern lässt.

Der gewissermaßen verborgene Schnittpunkt, die heimliche Gemeinsamkeit der gegenwärtigen Diskussionen um die digitale Zukunft des Menschen, ist also die Behauptung, dass ihn in letzter Instanz nichts vom Computer unterscheidet – egal ob die Perspektiven rosig oder verheerend sind.

Wenn sich jedoch herausstellen sollte, dass es zwischen Mensch und Maschine erhebliche Differenzen gibt, wenn erkennbar wird, dass auch das Digitale nur ein Diskurs ist, der am Realen scheitert und das Leibliche und Materielle leichtfertig übersieht, verlieren die widerstreitenden Pole jeweils ihre dramatische oder frohlockende Kontur. Dann ist weder die restlose Selbsterkenntnis inklusive Reproduktion noch die vollständige Versklavung des Menschen zu erwarten, weil Digitales und Menschliches doch nicht so einfach verschaltet werden können.

Gerade das dürfte der ungedeckte Scheck der Digitalisierungsdebatten sein, vor allem wenn von künstlicher Intelligenz die Rede ist. Die aktuelle Erwartung, dass Rechner innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre tatsächlich selbst denken und lernen, gibt es schon seit den späten 1940er Jahren. Und noch immer sind die »schlauen« Algorithmen nicht in der Lage, den berühmten Turingtest zu bestehen. Bisher zeigte sich beständig, dass der Unterschied zwischen prozessierenden Algorithmen und der Komplexität menschlichen Denkens, Wahrnehmens und Empfindens substanziell ist.

Wenn also dieser Tage ständig von »smarten« Dingen und künstlicher Intelligenz gesprochen wird, die demnächst viele Jobs kassiert und alles umkrempelt, hat das womöglich mehr damit zu tun, den Menschen zur digitalen Maschine zu degradieren; zum auch nur Algorithmen prozessierenden Wesen. Die Maschinen werden nicht intelligent oder gar menschlich, das Denken macht sich nur ein prozessierendes Bild von sich.

Der »Homo digitalis« ist letztlich nicht mehr als »ein Gesicht im Sand« (Michel Foucault), das von der nächsten Welle weggespült werden dürfte. Dass Mensch und (Rechen-)Maschine substanziell unterschiedlich sind, ist möglicherweise die gute Nachricht, weil die Angst vor der KI dann unbegründet ist. Sie wird uns nicht als Krone der Schöpfung ablösen. Ohne Zweifel bieten die technischen Entwicklungen ungeahnte Möglichkeiten für Überwachung und Kontrolle. Aber für den gegenwärtig heraufziehenden Überwachungsstaat bleiben Menschen verantwortlich.

Dieses zeitgenössische informationstheoretische Fundament des Wissens, das ein spezifisches Menschenbild hervorbringt, provoziert noch andere Effekte. Nicht nur Individuen werden als potenziell kalkulier- und steuerbar gedacht. Die Digitalisierung bespielt zugleich die Fantasie, das Kommende präzise und unzweideutig abschätzen, genau genommen berechnen zu können.

Prävention ist das Gebot der Stunde, und mit der digitalen Verrechnung großer Datenmengen scheint sich die Zukunft genau taxieren zu lassen. Davon zeugen Börsen und Finanzmärkte, der Hype um präventive Polizeiarbeit oder der Versuch, den zukünftigen Gesundheitszustand von Menschen mit Big Data errechnen zu lassen (und daraufhin Behandlungspläne anzupassen und die Gewinne zu steigern).

Das heißt freilich auch, dass Eigensinn und Historizität gegen das Bild allgegenwärtiger Informationszirkulation eingetauscht werden, deren Zeitlichkeit als System von Inputs und Outputs, als eine Art zirkuläre Systemzeit erscheint.

Die vormals als prinzipiell unbestimmt gedachte Zukunft (der weite Horizont individueller und gesellschaftlicher Veränderungsperspektiven) wird zum berechenbaren Effekt feststehender Handlungsvorschriften (Algorithmen), die wiederum die Gegenwart beeinflussen. Zukunft und Gegenwart sind in einem zirkulären Prozess verbunden und verweisen endlos aufeinander. »Fortschritt selbst ist zirkulär« (Jean Baudrillard).

Diese Systemzeit, deren Maß nichts anderes ist als die Dauer des Prozessierens, markiert die entscheidende Differenz zwischen den Kategorien Wissen und Information. In den Begriff Wissen ist eine Art Bestandsschutz eingeschrieben. Ohne Zweifel verändert sich auch Wissen »mit der Zeit«. Allerdings braucht es eine Weile, bis Einsichten oder Ansichten tatsächlich als Wissen verhandelt werden. Ohne Latenzfähigkeit, also ohne einen Zeitraum zwischen einer ersten Anschauung oder Vermutung und stabilem Wissen, wird nichts zu dem, was man landläufig Wissen nennt. Der flüchtige Eindruck, der Verdacht oder die Spekulation ist noch keins, und wenn Wissen nicht eine gewisse Zeit als solches überlebt, war es keins.

Während Wissen also einen zeitlichen Aufschub erlaubt und erfordert, folgt die Informationsverarbeitung einer dringlichen Unmittelbarkeit, die sich politisch, sozial und wirtschaftlich seit einiger Zeit Bahn bricht. Information selbst ist nichts Handfestes, keine »stabile, transportable, aufbewahrbare Entität, sondern (…) ein Ereignis, das mit seiner Aktualität seinen Charakter als Information verliert. (…) Ihr Sinn kann wiederholt werden, nicht aber ihr Charakter als Überraschung. Nach einer Information kann es nur andere, neue Informationen geben«, schreibt Niklas Luhmann.

Diese Flüchtigkeit reißt die überkommene Vorstellung von Realität oder Wirklichkeit in einen permanenten Taumel der Aktualität und verwischt die Grenzen zwischen Lüge, Gerücht und Wahrheit. Informationstheoretisch gesehen ist auch ein Gerücht eine Information. Daran zeigt sich wie in einem Brennglas das ganze Dilemma: Die Differenz zwischen wahr und falsch, zwischen Tatsache und Gerücht oder Lüge, ist im Moment der Zirkulation irrelevant.

Ein Beispiel: Wenn Donald Trump ein Gerücht oder eine dreiste Lüge vom Stapel lässt, wird dies unmittelbar als Information medial gestreut und provoziert einen unmittelbaren (Macht-)Effekt. Wenn sich später, wie so oft, herausstellt, dass alles falsch war, was der König der »angry white men« behauptet hat, ist das Mediengeschäft längst im nächsten Zirkulationsprozess verhaftet, der nächste Tweet, der nächste Skandal. Endlose Fiktionalisierungen ersetzen das alte Konzept von Realität. Auf die Frage etwa, ob er zur nachweislich falschen Aussage stehe, Barack Obama habe ihn abhören lassen, antwortet Trump allen Ernstes: »I don’t stand by anything. (…) You can take it the way you want.« An anderer Stelle antwortet er sinngemäß: »Ist doch egal, es hat funktioniert.«

Eine Klärung des Sachverhalts, des Fakts, ist nicht mehr relevant, weil die Behauptung, also die Information, ihren Effekt bereits hatte. Im Kontext medialer Beschleunigung dauert es zu lange, ein Gerücht als Lüge zu überführen. Das allgemeine Maß Information ebnet die Unterschiede ein. Und plötzlich stehen Fakten neben alternativen Fakten, weil zwar nur eins von beiden stimmt, aber beide als Informationen zirkulieren können.

Die Welt ist ohne Zweifel komplizierter. Und wie es möglich wurde, dass alternative Fakten und mit ihnen Trump und andere protofaschistische Köpfe Einfluss erlangen konnten, hat viele Gründe, nicht zuletzt sozioökonomische. Der informationstheoretische Gegenwartsdiskurs jedoch, der schlichtweg alles als zirkulierende Informationen deutet und die ganze Welt im digitalen Umbruch vermutet, spielt der politischen Regression in die Karten.

Wenn Zukunft zur reinen Kalkulation mutiert, also zum berechenbaren Effekt von Inputs und Algorithmen, verstellt dies jeden hoffnungsvollen Blick nach vorn.

Robert Feustel hat Politikwissenschaft und Geschichte in Leipzig und Madrid studiert und beschäftigt sich unter anderem mit politischer Theorie und Wissensgeschichte. Er arbeitet derzeit im Fachbereich Wissenssoziologie und Gesellschaftstheorie am Institut für Soziologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Gerade ist von ihm im Verbrecher Verlag erschienen: »Am Anfang war die Information. Digitalisierung als Religion« (200 Seiten, 19 Euro)

Guter Journalismus ist nicht umsonst…

Die Inhalte auf oxiblog.de sind grundsätzlich kostenlos. Aber auch wir brauchen finanzielle Ressourcen, um oxiblog.de mit journalistischen Inhalten zu füllen. Unterstützen Sie OXI und machen Sie unabhängigen, linken Wirtschaftsjournalismus möglich.

Zahlungsmethode