Heimweh nach 89

Plakat: Havemann-Gesellschaft, Fotos: Grenzecho und UnAufgefordert

Plakat: Havemann-Gesellschaft, Fotos: Grenzecho und UnAufgefordertAm 4. November 1990 wurde noch einmal auf dem Alexanderplatz in Berlin demonstriert. Doch der »Unmut über die Früchte der Veränderungen« kurz nach dem Ende der DDR fiel bescheiden aus. »Die Phantasie und das Spielerische des Vorjahres« waren verflogen.

»Wer gönnt sich nicht ein bisschen Wehmut, wenn er/sie an den 4. November 1989 denkt? Damals…« So beginnt ein kleiner, gut ein Jahr später in einer Berliner Unizeitung erschienener Text über eine Demonstration in Berlin. Der Studentenrat der Humboldt Universität hatte die Aktion unterstützt, ein Jahrestag von großer symbolischer Bedeutung. In den zwölf Monaten seither war mehr passiert als nur eine »Wiedervereinigung«, es war ein Jahr der Umbrüche nach dem Aufbruch, rasende Zeit voller Wendungen einer Wende. Damals, so ging es in der »UnAufgefordert« weiter, damals »waren noch Feinde zum Anfassen und Glaube an Veränderung! Halb Berlin trieb es auf die Straße. Heute, ein Jahr danach, sind viele wieder zufrieden oder fatalistisch; nur ca. 20.000 fanden Weg zum Alex, um ihrem Unmut über die Früchte der Veränderungen Luft zu machen.«

Von heute aus betrachtet mag das Wörtchen »nur« irritieren, wann waren zuletzt bei einer dezidiert sozialpolitischen Protestkundgebung so viele Menschen unterwegs? Aufgerufen hatte damals der »Runde Tisch von unten«, sozusagen ein Verlängerungsfaden des Herbstes 1989: In der Tradition der verschiedenen Runden Tische, die »nach der Neuwahl der verschiedenen parlamentarischen Gremien im Laufe des Jahres 1990 ihre Arbeit eingestellt hatten«, waren damals erneut solche Knotenpunkte direkter Demokratie installiert worden – diesmal »zur ›Lösung neuer sozialer Probleme‹«, wie es bei der Havemann-Gesellschaft heißt, darunter »Frauenpolitische Runde Tisch« und eben jener »Runde Tisch von unten« in Berlin.

Dessen Gründung spielte sich auch vor dem Hintergrund jener kontroversen Prozesse ab, die Teile der bisherigen Bürgerbewegung der DDR in das Wahlbündnis mit den Bundes-Grünen führen sollten, andere hatten stärker auf ein eigenständiges »Bürgerbündnis« gepocht, die Wahlfrage bewegte damals viele Gemüter, sie drohte gar, das Neue Forum zu zerreißen.

Folgeprobleme des Systemwechsel

Helmut Müller-Enbergs hat den »Runden Tisch von unten« einmal als aktionsorientierter Versuch beschrieben, »in Kooperation mit Verbänden, vereinen und Bürgerinitiativen eine erweiterte gemeinsame Bürgerbewegung in allen künftigen Ländern zu formieren. Derartige Anstrengungen unternahmen diejenigen, die es für erforderlich hielten, möglichst viele Elemente einer direkten Demokratie in die politische Alltagspraxis einzubringen, um die parlamentarische Demokratie zu erweitern und unmittelbar an Bürgerinteressen zu koppeln.«

In einem von Karl Bruckmeier herausgegebenen Band zu den Bürgerbewegungen jener Zeit wird ebenfalls auf die Überlegungen »im Neuen Forum, insbesondere an der Basis« berichtet, »eine Zusammenarbeit mit den neuen sozialen Bewegungen« also »eine gesamtdeutsche Erweiterung der Bürgerbewegungen« zu initiieren. Es sei darum gegangen, Bürgerinitiativen, Gewerkschaften und Verbände zusammenzubringen, »um an den sozialen Folgeproblemen des Systemwechsel zu arbeiten«. Runde Tische von unten seien »in vielen Städten mit dem Ziel« entstanden, »Problemlösungen zu finden und Druck auf die politischen Verantwortlichen auszuüben, nicht zuletzt durch herstellen von Öffentlichkeit«.

Die Demonstration am 4. November 1990 ist wahrscheinlich der wichtigste, größte Ausdruck dieser Suche nach Öffentlichkeit für Probleme, von deren Möglichkeit auch auf der viel größeren Kundgebung ein Jahr vorher auf dem Alexanderplatz zumindest mancher schon eine Ahnung gehabt haben dürfte.

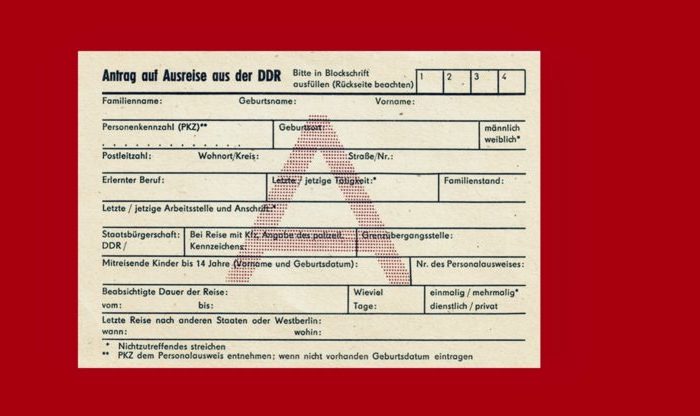

Der linke, ökologische, demokratische Aufbruch des Sommers und Herbst 1989 hatte schon da mit einer Dynamik zu kämpfen, die auf bürgerliche Einheitsidee, D-Mark und Kapitalismus hinauslaufen sollte. Auf dem Plakat zur Demonstration im November 1990 stand die Frage, die sich aus dieser Dynamik dann unter der Macht des Faktischen stellen musste: »Gleichheit für alle?« Der 3. Oktober 1990 war gerade einen Monat her, da demonstrierten die Leute schon wieder, diesmal »für gleiche soziale Rechte in Deutschland«.

Dass es dazu mehr als gute Gründe und schlechte Anlässe gab, ist inzwischen etwas stärker auch ins allgemeine Gedächtnis der Wende, der Friedlichen Revolution und der ihr folgenden Transformation gerückt. Der Fotograf Gerd Danigel, von dem das schöne Bild eines auf eine Häuserwand gesprühten Schriftzugs »Heimweh nach 89« stammt, hat auch auf der Demonstration vom 4. November 1990 fotografiert. »Weil du arm bist, Ossi, musst du früher sterben«, steht auf einem der Transparente. »Kleiner DDR-Mann, was nun« auf einem anderen – wobei das »DDR« durchgestrichen ist.

Die Leute hatten schon wieder zu kämpfen

Vor dem Hintergrund der nicht nur die frauenpolitische Szene im Osten seinerzeit stark beschäftigenden Frage des katastrophalen Rückschritts im Abtreibungsrecht, hält eine Frau ein Plakat hoch, auf dem Helmut Kohl und Erich Honecker Hand in Hand zu sehen sind: »Hätte Mutti abgetrieben, wär’n sie uns erspart geblieben.« Das klingt heftig, gibt aber auch einer damals verbreiteten Stimmung Ausdruck, für die es Ursachen gab.

Die lagen auf zwei Ebenen, einer demokratiepolitischen und einer sozialen: Einerseits war der Funke noch stark genug, die politischen Veränderungen in der DDR nicht lediglich hinzunehmen, sofern es sich um einen »Nachbau West«, also die weitgehende Übernahme dortiger Regeln handelte. Andererseits hatten sich Ende 1990 auch schon durchschlagend jene Stimmen als richtig erwiesen, die angesichts des eingeschlagenen Weges zur Einheit, nicht zuletzt die Währungsreform und die beginnende Treuhandpolitik, vor schwerwiegenden sozialen und ökonomischen Konsequenzen gewarnt hatten. Die Leute hatten schon wieder zu kämpfen, diesmal nicht gegen SED-Autokratie und bürokratische Borniertheit, sondern bisweilen um ihre nackte Existenz.

»Auffallend ist die Vielzahl und Breite der Protestformen wie Kundgebungen, Demonstrationen, Mahnwachen, Blockaden, Betriebsbesetzungen, politische und wirtschaftliche Streiks, die in Ostdeutschland 1990 bis 1994 seitens der Belegschaften stattfanden«, heißt es in einer Medienrecherche von Dietmar Dathe im Auftrag des Arbeitskreis Geschichte sozialer Bewegungen Ost-Westüber jene Zeit. »Hingen die Anlässe für Streiks und Proteste zu Beginn des Jahres 1990 noch häufig mit der nicht beendeten Revolution zusammen, richteten sie sich im Herbst des Jahres zunehmend gegen die Politik der Treuhand.«

»Was haben wir vor einem Jahr gefordert?«

»Neue Bonzen hat das Land«, »4. 11. Wieder nicht frei, jetzt Knechte des Kapitals« oder »Suche Job als Minister ohne Geschäftsbereich« – so beschreibt ein Bericht im »Neuen Deutschland« weitere Plakate der Demonstration vom November 1990. Die Zeitung zitiert auch Bärbel Bohley, »die diesmal als eine der Initiatoren des ›Runden Tischs von unten‹« mit den Worten: »Was haben wir vor einem Jahr gefordert? Demonstrationsfreiheit. Heute können wir demonstrieren, soviel wir wollen, aber wir werden schon als Pöbel bezeichnet. Pressefreiheit. Alle Zeitungen können wir lesen, aber über unsere wirklichen Probleme steht wenig drin. Meinungsfreiheit. Wir können alles sagen, aber oft schweigen wir, weil wir wieder denken, die Aufmüpfigen werden zuerst entlassen. Reisefreiheit. Wir können fahren, wohin wir wollen, aber das Geld fehlt uns.«

Bohley war es auch, die wenige Tage vor der Demonstration erklärt hatte, die Demonstration sei auch ein Prüfstein dafür, wieviel Widerstandskraft in den BürgerInnen der ehemaligen DDR noch stecke. Der Historiker Müller-Enbergs hat später ein nüchternes Fazit gezogen: »Den Herbst 1990 hatten viele Bürgerbewegte als einen ›heißen‹, kämpferischen vorausgesagt; da er bis dahin ausgeblieben war, sollte mit dieser Manifestation ein Signal gesetzt werden. Es wurde eine bescheidene Kundgebung, die gerade vier Wochen nach dem offiziellen Datum der nationalstaatlichen Wiedergeburt anschaulich machte, dass der Herbstaufbruch 89 schon nicht mehr oder noch nicht wieder als erinnerungswürdiges Moment auf dem Weg zu einer anderen Demokratie und politischen Kultur in der Öffentlichkeit gegenwärtig war.«

Wolfgang Sabath hat damals in der ersten Ausgabe des »Freitag« über die Demonstration geschrieben, »vor einem Jahr hätte sich der Vorsitzende des Arbeitslosenverbandes noch nicht aufs Podium geschwungen – da nämlich gab es diesen Verband noch gar nicht – weil ihn keiner brauchte«. Wo Sabath anmerkt, dass »auch nicht Heym und nicht Christa Wolf und Steffi Spira auch nicht« auf dieser Kundgebung ein Jahr danach auftauchten, liegt auch Enttäuschung nicht zuletzt über jene darin, mit denen man im Aufbruch des Sommers und Herbst 1989 Erwartungen verband. Was blieb von jener Demonstration?

»Wenn sie in unserem Gedächtnis einen Platz findet, dann wohl nur unter der Kennung, dass sie die erste nach der ERSTEN war«, schreibt Sabath. »Ja, einige Versuche gab es, die Phantasie und das Spielerische des Vorjahres wiederzubeleben – doch das Ergebnis war vergleichsweise mager: Sagte vorher die Partei, wo es langzugehen hat, sind es heute die Parteien, die sich weigern, die von der Bürgerbewegung entwickelten Formen anzuerkennen oder gar aufzunehmen; so denn hatte das Plakatchen ›Wir waren das Volk‹ eher einen traurigen denn einen witzigen Hintergrund.«

»Das Volk ging nach Hause«

Immerhin: Sogar das belgische »Grenzecho« nahm von der Kundgebung auf dem Alexanderplatz Notiz. »Einige tausend Menschen haben am Sonntag in Berlin an die größte DDR-Massenkundgebung ein Jahr zuvor erinnert und für gleiche soziale Rechte in Deutschlende demonstriert.« Ob das nun »nur« 20.000 waren, wie die eingangs erwähnte Uni-Zeitung schrieb, ist eine Frage des Maßstabs. Nicht zu vergessen, am selben Wochenende fand in Berlin noch eine weitere größere Demonstration statt – »Der Tod ist ein Meister aus Deutschland«.

Unter dem Motto riefen damals rund 150 linke Gruppen dazu auf, »gegen deutschen Nationalismus, Rassismus und Imperialismus« zu demonstrieren, wie es hier heißt. »Gerichtet ist die Veranstaltung, zu der bis zu 20 000 Teilnehmer auch aus dem Bundesgebiet erwartet werden, gegen die Verdrängung der Greueltaten des Faschismus.« Als »Konkurrenzunternehmen« zu jener Protestaktion des »Runden Tisches von unten« wollten sich die Organisatoren der Antifa-Demonstration selbstverständlich nicht verstanden wissen.

Und noch ein Termin an jenem 4. November 1990 sollte an den großen Tag ein Jahr zuvor erinnern: Im Haus der jungen Talente in der Berliner Klosterstraße wurde auf Einladung des Europäischen Bürgerforums und des Jazz-Büros unter der Überschrift »4. November nicht vergessen« über die Lage diskutiert. Die jetzt erreichte Demokratie, über die er froh sei, benötige »Demokraten, die sie jetzt mit Leben erfüllen und ihren politischen Willen artikulieren«, sagte dort bei einer der Gesprächsrunden Friedrich Schorlemmer. Der Pfarrer hatte auch schon ein Jahr zuvor auf dem Alexanderplatz zu den RednerInnen gehört. Ebenso Stefan Heym, der mit den Worten zitiert wurde, es seien »doch immer noch die gleichen, die das Sagen haben, wenn nicht die gleichen Personen, so doch die gleichen Typen«. Das Nachsehen hätten jene, die die Revolution gemacht hätten.

Heym verwies freilich auch auf die Schwächen der Revolutionäre selbst: »Es gab keine Konzeption, man wußte, was man nicht wollte, aber nicht, was man wollte.« Das Konzept habe dann Helmut Kohl nachgeliefert – und »das Volk ging nach Hause«.

Immerhin: Nicht das ganze. Wie unter anderem der 4. November 1990 gezeigt hat.

Guter Journalismus ist nicht umsonst…

Die Inhalte auf oxiblog.de sind grundsätzlich kostenlos. Aber auch wir brauchen finanzielle Ressourcen, um oxiblog.de mit journalistischen Inhalten zu füllen. Unterstützen Sie OXI und machen Sie unabhängigen, linken Wirtschaftsjournalismus möglich.

Zahlungsmethode