Kapitalismus Interruptus?

Grafik: Birgit Schöne, schoene-grafik.de/

Grafik: Birgit Schöne, schoene-grafik.de/Corona und die Ungleichzeitigkeit. Auszug aus der Einleitung zum Heftschwerpunkt über »Leben im ›nicht mehr‹ und ›noch nicht‹. Über unser Interregnum« in der Erstausgabe von »Grenzgängerin«.

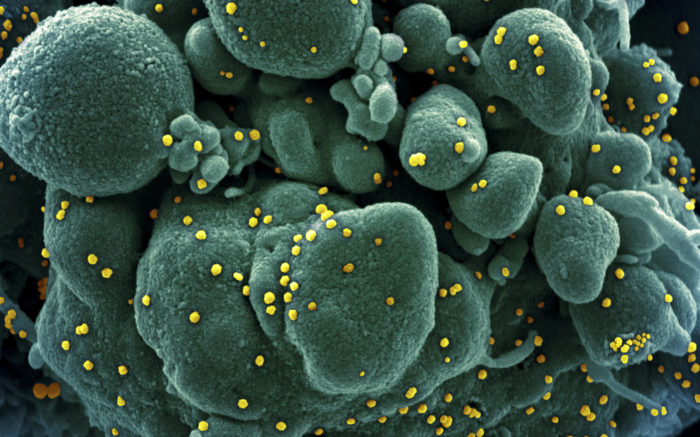

Vielleicht gibt es keine schlechtere und keine bessere Zeit, um eine neue Zeitschrift zu starten. Während wir diese Zeilen schreiben, wirkt Corona, wirkt die COVID 19-Pandemie weltweit als einschneidender Prozess und als Prüfung, die unsere Gesellschaften und das Verhältnis zwischen ihnen sichtbarer macht oder gar verwandelt. Welchen Sinn gibt es im Angesicht eines unbekannten Virus, der uns neuartige Unsicherheit lehrt, zu entdecken? Wie ist diese Zeit zu verstehen und zu begreifen, auf das unsere politischen Hoffnungen, unsere Phantasien, soziale und kulturelle Möglichkeiten, sowie klimagerechte ökonomischen Herausforderungen nicht von fortgesetzten Ausnahmezuständen stranguliert werden? Wir schlagen vor, die Pandemie nicht als fremde Macht anzusehen, die über uns kommt, über unseren Alltag, unser Berufsleben, unsere Privat- und Intimräume. Wir lesen Corona als eine Verstärkung der Ungleichzeitigkeit, die für bürgerliche, d.h. kapitalistisch-demokratische Gesellschaften immer kennzeichnend ist. COVID-19, und damit sowohl die zu seiner Eindämmung bewirkten einschränkenden Maßnahmen, als auch die unterschiedlichen Hilfspakete und deren Auswirkungen treffen unsere Gesellschaften gleichzeitig mit zwei Logiken, die gegensätzlicher kaum sein könnten. Corona bringt eine große Unterbrechung und ist gleichsam Mit-Auslöser einer bemerkenswerten Beschleunigung.

»Die Zeit während der Pandemie hat etwas Eigentümliches«, schreibt treffend der New York Times-Kolumnist Ross Douthat (…): »Einerseits gibt es das Gefühl, dass der normale Kalender einfach angehalten wurde, dass Schulpläne und Sportsaisons sich in Luft auflösen, dass ein zuhause verbrachter Tag im Grunde wie jeder andere vergeht. Es ist ein Gefühl von Pause, von Unterbrechung (…). Und doch gibt es zur selben Zeit das Gefühl einer Beschleunigung, von Veränderungen, die sich andernfalls über ein Jahrzehnt gezogen hätten (…)«.

Wir haben uns gefragt, ob sich hinter diesen überwältigenden und unübersichtlichen Verschiebungen vielleicht Muster und Meilensteine erkennen lassen, die mögliche Anhaltspunkte sind, um sich die Verhältnisse wieder durchdringender und präziser anzueignen, die der ins Unbekannte verlängerte gesellschaftliche Ausnahmezustand mit seiner Allzuständigkeit aufgesogen hat. (…) Corona hat die Umbrüche der gegenwärtigen Welt nicht verursacht, aber die Pandemie ist wie ein Scheinwerfer, der die Verhältnisse deutlicher auszuleuchten gestattet.

Die Ungleichzeitigkeit der Macht-Wissen-Komplexe unter Corona

Je krisenhafter Gesellschaften sich erweisen, desto dringender benötigen wir auch ein Verständnis dafür, wie, warum, wie lange und mit welchen Folgen sie sich von einem Aggregatzustand in den nächsten bewegen können. Was löst die Festigkeit und Verlässlichkeit der Routinen auf, was verringert den verbindlichen Zugriff von Institutionen auf unser Leben, was ändert wie die Umstände und Gründe, unter denen und derentwillen sich Menschen in Kooperation oder im Konflikt begegnen? Im Deutschland der Ära Merkel schienen die Krisen, die aufeinander folgten, grob gesagt einer Regel abnehmender Abstraktheit zu folgen. Sicherlich trafen Finanzkrise, Eurokrise, Flüchtlingskrise und Corona-Pandemie das Land größtenteils unvorbereitet, jedenfalls in der Wucht, in der sie die politisch Handelnden vor Handlungsdruck stellten. Aber von Krise zu Krise konnte man den Ausnahmezuständen immer weniger als Geschäft begegnen, die nur am Kabinettstisch abgearbeitet, von der Mehrheitsbevölkerung weithin hingenommen werden. »Crisis? What crisis?« – während das britische Hetzblatt ›The Sun‹ unter dieser Überschrift in den späten 1970ern gegen die Labour-Regierung agitierte, war das Alltagsgefühl vieler Deutscher während der Finanzkrise und den folgenden Jahren damit gut beschrieben. Ihre Lebensführung wurde größtenteils von der Finanzkrise kaum beeinträchtigt. Später, in der Eurokrise galt vielmehr: Die Krise, das sind die anderen – die GriechInnen, ItalienerInnen, SpanierInnen usw. Die Hintergründe zu verstehen, setzte oft ein halbes Studium der Volkswirtschaftslehre voraus, wollte man sich nicht mit den Stich- und Schlagworten der Talkshows zufrieden geben. Beeindruckend waren die immer mehr ausufernden Zahlenkolonnen bei Banken- und später Staatenrettungspaketen und EZB-Bazookas. Begründet wurden sie mit abzuwendenden Bedrohungspotentialen, die vor allem Potentiale blieben, lesbar nur durch die Brille wissenschaftlicher Expertise. Allzu sehr ließ man sich davon nicht beunruhigen. Um sich vor der Krise zu schützen, brauchte man keine Proteste, keine Demonstrationen, auch keine neue Partei – der geringere Teil der 2013 überschaubaren AfD-WählerInnen kreuzte die Partei wegen der Eurokrise an. Rechte wie linke Proteste in der Eurokrise blieben ein Minderheitenphänomen. Als Schutzschirm gegen mögliche Ansprüche von draußen reichte Angela Merkel hin. In der Flüchtlingskrise kehrte sich das Verhältnis auf einmal um. Merkel war lange nicht die Abwehrende, sondern die erste Willkommenheißende. Was sich bald ›Flüchtlingskrise‹ nannte, wurde sehr konkret aufgefasst, verstanden und verfochten. Änderte sich für die allermeisten Deutschen materiell nichts, so doch umso mehr auf ideologischem Terrain, beim Blick aufs eigene Land. Mehr denn je wurde die Krise zum Schau- und Kampfplatz von ExpertInnen und Gegen-ExpertInnen. Krisen beleuchten neben vielem anderen auch die Arbeitsteilung des Wissens.

Damit ist angesprochen, was sich durch diese ungleichen Krisen hindurch wandelte: Wie Expertise und politische Macht mit der Notwendigkeit, die Bevölkerung zur Mitwirkung zu gewinnen, sowie ihrer Bereitschaft dazu zusammentrafen. Die wieder abgeflauten ›Hygiene-Demos‹ von ›Corona-Skeptikern‹ und ihren diversen verschwörungsideologischen Inspirationsquellen und Gurus waren nur oberflächliches Symptom für die Ungleichzeitigkeit, die sich im gesellschaftlichen Gewebe Bahn gebrochen hat. ExpertInnen, können wir in aufschlussreichen soziologischen Ausarbeitungen lesen, sind »Menschen (…) die über Wissen verfügen, das wir selber nicht haben, auf das wir aber gleichwohl verwiesen und angewiesen sind, sobald wir es (freiwillig oder unfreiwillig) mit bestimmten, unsere eigenen Kompetenzen übersteigenden Problemen und Fragen zu tun haben«. ExpertInnen als TrägerInnen von Expertise stehen demnach immer in bestimmten Verhältnissen zu Laien einer- und (politischen) EntscheidungsträgerInnen andererseits. Noch grundlegender, auf den Schultern des Marxismus stehend können wir sagen, dass die unzähligen Systeme, Apparate und Institutionen, die in ›modernen‹ Gesellschaften unser Leben einrahmen und deren wir – wie im Moment – oft erst gewahr werden, wenn sie versagen oder unter Stress stehen, nur durch die Expertise und ihre TrägerInnen ›zu uns sprechen können‹. Die SoziologInnen sehen zwei Wirkungskreisläufe am Werk, einmal »denjenigen gesellschaftlicher Konstruktion von ExpertInnen« und den »der Konstruktion von Wirklichkeit durch ExpertInnen«.

Was die Corona-Demos und die unerwartete Erfolgsserie verschwörungsideologischer Nachrichtenplattformen signalisieren, ist nicht nur die unvermeidlich politische Qualität der Frage des ersten Kreislaufs, die aufwirft, wer aus der Bevölkerung die Zuschreibung als ›ExpertIn‹ erhält und wessen Urteil man sich zu unterwerfen bereit ist. Zum Ausdruck kommt das größere Angewiesensein auf Expertisen im Angesicht gesellschaftlicher Ausnahmezustände bei gleichzeitiger Demokratisierung der Auszeichnung von ExpertInnen. Akzeptanz von Expertise läuft immer darauf hinaus, dass Leute ihr handfestes und überliefertes Erfahrungswissen zurückstellen zugunsten eines Wissens, das – mal mehr, mal weniger, aber tendenziell mehr – sich in abstrakten Modellen, Berechnungen und Szenarien mit vielen Unbekannten konkretisiert. Das warf in Deutschland zumindest während der Finanzkrise keine politischen Probleme auf, weil die Expertise nicht nach Beeinträchtigungen des Alltags verlangte, ihre Deutungsmuster in der Eurokrise mit der Selbstbeschreibung als tugendhafte schwäbische Hausfrau und den Stereotypen von GriechInnen, die finanz- und wirtschaftspolitisch ›ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben‹, allzu vertraute Vorurteile und Feindbilder sogar bestätigte. Einen Bruch erlebte die Macht der Expertise in der Flüchtlingskrise. Diese, weil viel stärker politisch erlebt und ausgefochten, provozierte mehr als die Finanz- und Eurokrise das Bedürfnis nach Gewissheiten, auf das Expertise antworten soll. Doch antworten konnte sie diesmal nicht in erhoffter Art und Weise. Im radikal-rechtspopulistischen Auftrieb manifestierte sich auch ein Wahrheitskonflikt – sichtbar an der Weigerung, eigenes Erfahrungswissen, eigene Urteile, Vorurteile und Verdächtigungen im Lichte der Expertise zu überdenken. Vielleicht formulierte niemand diese Attitüde trotziger Selbstbehauptung besser als Michael Gove, Sprecher der Leave-Kampagne vor dem Brexit-Referendum: »I think people in this country have had enough of experts«. Hier markierte die Corona-Pandemie eine bemerkenswerte Umkehr. Allensbach wusste im Juni 2020 zu berichten, dass außerhalb der AfD-Anhängerschaft das Ansehen von ExpertInnen merklich gestiegen sei. Die Glaubwürdigkeit der Forschung habe zugenommen. Noch 2017 hatten 61 Prozent gegen 25 Prozent auf Nachfrage gemeint, dass man sich auf das Urteil von ExpertInnen nicht verlassen könne. Unter dem Eindruck der Corona-Pandemie aber »meinte dagegen eine – allerdings knappe – relative Mehrheit von 45 zu 37 Prozent, das könne man so nicht sagen«. Allerdings stützte sich die gestiegene Zustimmung wahrscheinlich auf ein – womöglich folgenreiches – Missverständnis. Die Wertschätzung konzentrierte sich vor allem auf die massenmedial wahrnehmbaren Wissenschaftszweige, zudem scheine »bei den Bürgern die Vorstellung vorzuherrschen, Wissenschaft sei ein Dienstleistungsbetrieb, bei dem man bestimmte Ergebnisse bestellen könne«.

Im zweiten Kreislauf begegnen wir der Konstruktion von Wirklichkeit durch Expertise. Durch die Gewissheitserwartungen der Laien sind mögliche Konflikte mit der ExpertInnen-Weltsicht wahrscheinlich, wenn sich etwa im Laufe einer Pandemie herausstellt, dass auch TrägerInnen der Expertise nicht alles wissen, auch sie mitunter ›auf Sicht fahren‹ oder sich revidieren müssen – wie es die Logik der Forschung zwingend erfordert. Die Verdichtungen von Expertise zu Indikatoren, Modellen, quantifizierbaren Wahrscheinlichkeiten und Szenarien legen Eindeutigkeiten nahe, womit sie Enttäuschungen vorprogrammieren. Unter Corona wurde das Spannungsverhältnis zwischen ExpertInnen-Rat und politischer Entscheidung besonders deutlich, weil man BürgerInnenrechte und Wirtschaftsaktivität gegen Erfolgsaussichten oder Verschlimmerungsverhinderungen eintauschte. Paradox ist daher nicht nur, dass manche gerade den Erfolg der Einschränkungen in Deutschland, der sich in international geringen Infektionszahlen und Sterbefällen niederschlug, eben die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen infrage stellen ließ. Paradox ist auch, wie stark das Thema Klimawandel in den Hintergrund trat, so dass dessen unzureichende Berücksichtigung in den Konjunkturpaketen von vielen Fachleuten beklagt wird. Bei Corona wie beim Klimawandel soll größtenteils abstraktes ExpertInnenwissen mit der Warnung vor noch nicht erfahrbaren, bestenfalls andernorts beobachtbaren Folgewirkungen bisweilen radikale Eingriffe in die Gesellschaft rechtfertigen. Während allerdings bei Corona über allen Eingriffen das Versprechen der Vergänglichkeit schwebt, läuft die Expertise zum klimaschutzgerechten Umbau auf weitreichende und dauerhafte Veränderungen bei Wohnformen, Mobilität, Konsum- und Freizeitgewohnheiten und nicht zuletzt auf die Gestalt und Inhalte der verfügbaren Arbeitsplätze hinaus.

Das führt direkt zu einem, in der Literatur wenig beachteten dritten Wirkungskreislauf. Je nachdem, wo und wie die Krise ausbricht, was sie anrichtet, was unterbrochen, gebremst, beschleunigt, umgebaut oder neu geschaffen werden muss, stellen sich spezifische Anforderungen an das Praktisch-Werden des ExpertInnenwissens. Konnte 2012 ein kleiner Kreis von Zentralbankern mit Mario Draghis berühmtem »Whatever it takes« fast im Alleingang den Anschub geben, die Eurozone vor der Selbstzerstörung durch Herdentriebe auf den Finanzmärkten und erzwungenen Euro-Exit zu retten, reicht die gleichwohl weiterhin notwendige Intervention der TechnokratInnen heute nicht mehr hin. Corona markiert insofern eine ›Demokratisierung‹ des Ausnahmezustandes, als das ExpertInnenwissen umso mehr auf die Alltagserwartungen und die davon angeleiteten Praktiken angewiesen ist, um wirksam werden zu können. Regierungen können Ausgangssperren, Abstandsregeln oder Maskenpflicht verordnen, aber es ist kaum möglich, sie flächendeckend zu sanktionieren. Regierungen können Konjunkturprogramme auflegen, aber ob und wie sie wirken, hängt – insbesondere bei Maßnahmen wie der Mehrwertsteuersenkung – von der tatsächlichen Konsumbereitschaft der Leute und dem Preissetzungsverhalten der Unternehmen ab. Die Handlungsfähigkeit wird so umverteilt, dass sie sich in einer Wirkungskette von ExpertInnen über politische Entscheidungen bis zur alltäglichen Mitwirkung der Leute verwirklichen muss.

Über ›Grenzgängerin‹

›Grenzgängerin‹ springt in eine dreifache ›Marktlücke‹ mitten ins Herz linker Magazine. Erstens gibt es anders als in den USA, Großbritannien oder Frankreich in Deutschland keine linke Zeitschrift, in der im Wesentlichen Essays und Kurzgeschichten erscheinen. Für das Magazin ›Grenzgängerin‹ ist die Form des Essays entscheidend. Das Erarbeiten schöner Texte kommt einerseits einem mutigen Freischwimmen von formalen Korsetten gleich, die per se Sachlichkeit und Kompetenz vermitteln sollen (Zitationsapparat, Strukturvorgaben, formale Beweisführungen). Andererseits überschreitet diese Form die ausschließende Ansprache an Kleinst-Zuhörerschaften wissenschaftlicher Journale. Damit ist mehr Vorläufigkeit möglich, mehr Eingeständnis in Verunsicherungen, mehr Teilhabe an Denk- und Suchbewegungen. Überdies vergrößert sich mit diesem Ansatz der Raum von und der Anspruch an sprachliche Präzision, denn Diskussionsanstöße in unbekanntem Terrain sind ungekannte Gelegenheiten, in denen sich Debatten und Praxis neu begegnen können.

Zweitens gibt es eine ›Marktlücke‹ für Rezensionsessays. Wir wollen wichtige Werke aus dem In- und Ausland zugänglich machen – gerade auch dann, wenn sie es (noch) nicht ins Feuilleton geschafft haben, aber doch etwas zu sagen haben, und sei es, dass sie Widerspruch benötigen und herausfordern.

Unser – ganz sicher anmaßender – Anspruch ist es drittens, eine mit Vergnügen, Irritation oder Behutsamkeit lesbare, von den Themen und Debatten so interessante und widerspenstige Zeitschrift zu entwickeln, dass sie das gesamte fortschrittliche Spektrum erreicht und selbst Konservative und Liberale nicht widerstehen können, dort mal hineinzuschauen (und sei es, um sich auf hohem Niveau aufzuregen).

Zur dreifachen Marktlücke kommt ein dreifaches Novum: Die Zeitschrift erscheint erstens nur digital, um auf dem Tablet oder am Rechner gelesen zu werden. Sie erscheint zweitens kostenlos, finanziert durch Spenden und Anzeigen. Und drittens bekommen alle Autor*innen Honorar, denn Kreativarbeit ist Arbeit, sie soll nicht die Letzte in der Nahrungskette sein. Damit ist die ›Grenzgängerin‹ ein faustisches Experiment. Aber wir sind so von der Existenz der ›Marktlücke‹ und unseren Ideen sie zu fluten überzeugt, dass wir bereit sind, es einzugehen.

Guter Journalismus ist nicht umsonst…

Die Inhalte auf oxiblog.de sind grundsätzlich kostenlos. Aber auch wir brauchen finanzielle Ressourcen, um oxiblog.de mit journalistischen Inhalten zu füllen. Unterstützen Sie OXI und machen Sie unabhängigen, linken Wirtschaftsjournalismus möglich.

Zahlungsmethode