Keine Kapitalismuskritik ist auch keine Lösung

In ihrem neuen Buch kritisiert Ulrike Herrmann den ökonomischen Mainstream – mit Smith, Marx und Keynes. Leider bleibt sie dabei auf halber Strecke hängen.

Um die blamable Rolle der Wirtschaftswissenschaften angesichts der Krise ab 2008 zu illustrieren, wird gern eine Frage von Queen Elisabeth II. zitiert, die sie an die Zunft der britischen ÖkonomInnen richtete: »Wie konnte es passieren, dass niemand diese Krise vorhergesehen hat?« Die Antwort ließ auf sich warten, kam aber in unerwarteter Deutlichkeit: »Um die Sache zusammenzufassen, Ihre Majestät; hier hat die kollektive Vorstellungskraft vieler kluger Menschen versagt.«

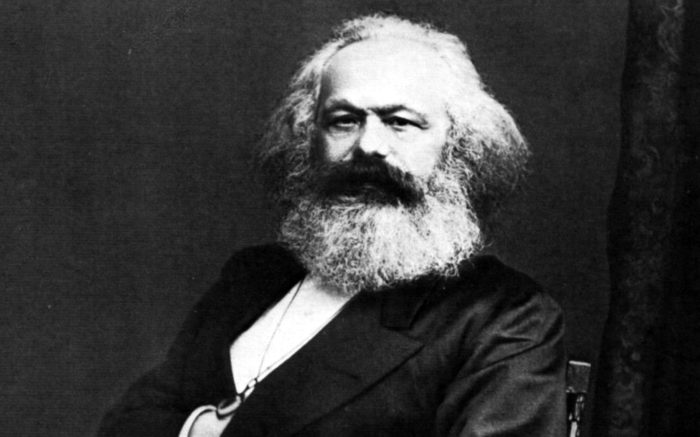

Für die Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann liegt das Versagen mitunter daran, dass viele WissenschaftlerInnen die ökonomischen Klassiker nicht zur Kenntnis nehmen. In »Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung« geht Herrmann den Erkenntnissen von Adam Smith (1723-1790), Karl Marx (1818-1883) und John M. Keynes (1883-1946) nach, bettet sie biografisch-historisch ein und kritisiert vor diesem Hintergrund auch die derzeit herrschende Lehre – die sogenannte Neoklassik. Für die taz hat sie ihre zentralen Punkte in einem Kommentar skizziert und bereits dem neuen deutschland, telepolis und dem WDR Interviews gegeben. Beim Spiegel ist das Buch inzwischen Bestseller.

Lob für Adam Smith und Marx

Was hebt Herrmann an den Klassikern positiv hervor? Den drei vorgestellten Ökonomen schreibt sie jeweils unterschiedliche Erkenntnisse zu, die jedoch bis heute unverzichtbar seien. Smith habe die Ökonomie als eigenständiges Wissensfeld erschlossen; für seine Zeit sei er sehr progressiv gewesen. »Würde Smith heute leben, wäre er wahrscheinlich Sozialdemokrat«, so Herrmann. Eine provokative Aussage, wo doch viele Smith nur als neoliberale Ikone kennen.

An Marx schätzt Herrmann die Erkenntnis, dass der Kapitalismus aufgrund des systematischen Einsatzes von Technik und Maschinerie nur als sehr dynamisches System zu konzipieren ist. Zudem sei Marx der »erste Ökonom, der die Rolle des Geldes in einer kapitalistischen Wirtschaft richtig beschrieben hat: Geld wird in die Produktion von Waren investiert, damit man hinterher mehr Geld kassiert, also einen Gewinn macht. Seine Formel G – W – G´ (Geld – Ware – mehr Geld, also eine um den Mehrwert erhöhte Geldsumme; Anm. OXI) bringt auf den Punkt, was den Kapitalismus ausmacht.« Doch da ihm eine Kredittheorie fehle, habe er keine Finanzkrisen erklären können.

Helle Begeisterung für Keynes

Keynes habe das Geld und die Finanzmärkte ins Zentrum der Analyse gestellt und uns deshalb heute am meisten zu sagen: Geld verknüpfe die Gegenwart mit der Zukunft, die immer unsicher sei. »We simply do not know«, heißt es bei Keynes. Geld ist also das Mittel, mit dem ökonomische Unsicherheit verarbeitet wird, nicht einfach ein vernachlässigbarer Schleier, der nur den Warentausch erleichtert, wie die Neoklassik immer behauptet. Wird Geld aus Angst vor der unsicheren Zukunft nicht ausgegeben, finden keine Investitionen statt, Arbeitskräfte werden nicht entlohnt. So wird in doppelter Weise die gesellschaftliche Nachfrage geschwächt – die Wirtschaft gerät in eine Krise. Gerade deshalb sei staatliche Wirtschaftspolitik so wichtig; ihre entscheidende Aufgabe bestehe darin, schreibt Herrmann angelehnt an Keynes, die Finanzmärkte möglichst klein und stabil zu halten – und »Herdeneffekte« unbedingt zu verhindern.

Keynes sei deshalb »der erste echte Makroökonom«, der nicht dem Irrtum aufsaß, dass eine Volkswirtschaft wie eine einzelne Fabrik funktioniere. Vielmehr seien die Kosten des einen Unternehmens (etwa Löhne) die Nachfrage eines anderen Unternehmens (Tiefkühlpizza). Herrmann überschlägt sich geradezu mit ihrem Lob: »Keynes hat also nicht bloß eine Krisentheorie geliefert, wie gern kolportiert wird. Seine Theorie war tatsächlich allgemein und nichts weniger als eine Revolution.«

Wieso dominiert ausgerechnet die Neoklassik in der VWL?

Die drei Klassiker entreißt Herrmann dem Vergessen, weil sie meint, dass sie für die Kritik an der Neoklassik einiges zu bieten hätten. Dem ökonomischen Mainstream wirft Herrmann vor, eine Tauschökonomie ohne Produktion zu konzipieren, in der Geld und Maschinen keine Rolle spielten – und wo die Gesamtökonomie wie ein kleiner Betrieb funktioniere. Löhne seien im ökonomischen Mainstream einfach nur Kosten; Großkonzerne erst gar nicht vorgesehen. Die Neoklassik könne, so Herrmann, keine Krisen und nicht einmal Preise erklären.

Die neoklassische Kritik an Smith und Ricardo gehe also ins Leere, womit sich die Frage stellt: Wieso dominiert ausgerechnet diese Lehre die Wirtschaftswissenschaften? Leider bietet Herrmann hier kaum Erklärungen. Sie schließt sich Keynes an, der davon ausging, dass der neoklassische Unsinn deshalb so einflussreich sei, weil er den Reichen und Mächtigen nütze. Nur reicht das nicht als Erklärung aus. Vielmehr müssten für eine Kritik, die auch politisch wirksam wird, eine Vielzahl an Mechanismen analysiert werden, etwa wie das Wissensfeld Wirtschaftswissenschaften sich gegen Kritik abschottet oder wie und warum die Neoklassik in der Politikberatung so privilegiert wird. (Siehe die kurze Debatte hierzu auf oxiblog.de)

Das gut zu lesende Buch der sehr belesenen Ulrike Herrmann ist dennoch ein guter Einstieg für viele, die sich dem Thema Wirtschaft nähern wollen. Auch als Gegenstand einer linken Debatte über Wirtschaftspolitik und vor allem Ökonomietheorie bietet sich das Buch an – gerade weil es Leerstellen aufweist, die auch die linke Debatte kennzeichnen. Etwa zur Frage, wie die Neoklassik zu kritisieren ist.

Leider vergessen: der schärfste Kritiker der Neoklassik

Die schärfste – und nach wie vor unverzichtbare – Kritik an der Neoklassik formulierte nicht Keynes, sondern sein Freund und Cambridge-Kollege Piero Sraffa (1898-1983). Zwar erwähnt Herrmann den Ricardo-Herausgeber und Freund Antonio Gramscis, doch die von Sraffa formulierte Kritik referiert sie nicht. Und das, obwohl sogar einflussreiche Köpfe der Neoklassik eingestehen mussten, dass Sraffa richtig lag.

Sraffa formulierte eine radikal-immanente Kritik der Neoklassik, das heißt er argumentierte auf Grundlage der Prämissen der Neoklassik und konnte zeigen, dass zentrale Aussagen nur in einer Ein-Gut-Ökonomie Gültigkeit haben, wenn also unterstellt wird, dass die ganze Wirtschaft nur eine homogene Ware produziert, die gleichzeitig als Produktions- und Konsummittel dient (prominentes Beispiel in der VWL-Literatur: Weizen). Geht man hingegen davon aus, dass auf dem Markt zwei oder mehr unterschiedliche Güter vorzufinden sind, verlieren wichtige neoklassische Aussagen ihre Gültigkeit. Besonders relevant wird diese Leerstelle in der unterstellten Kausalbeziehung zwischen Wahl der Produktionstechnik und (Einkommens-)Verteilung, denn die Neoklassik kann in einer Mehr-Güter-Ökonomie auf Grundlage ihrer eigenen Prämissen nicht zeigen, dass höhere Löhne durch arbeitssparende Technik kompensiert werden müssen.

Warum sich die Neoklassik der Realität verweigern muss

Sraffas Kritik zeigt, dass der neoklassische Versuch, die »unsichtbare Hand« des freien Marktes als effizient und wohlfahrtsökonomisch gerecht darzustellen, gescheitert ist. Diese konzeptionelle Anlage ist auch der Grund, warum sich die Neoklassik systematisch der Realität verweigern muss – davon ist bei Herrmann leider nicht zu lesen. Will man die Neoklassik an den Kragen, reicht es nicht, auf »Fakten« zu verweisen, man muss sie ihn ihrer theoretischen Konzeption radikal infrage stellen.

Nicht nur in der Kritik der Neoklassik ist Ulrike Herrmann bisweilen unscharf. Sie wirft leider auch allzu viel von Marx über Bord, den sie ja eigentlich als eine Alternative präsentieren will. Smith, Ricardo und Marx seien Vertreter der überkommenen Arbeitswertlehre. Liest man allerdings Keynes Hauptwerk und sucht nach seiner Haltung zur »Werttheorie« – Keynes geht unmittelbar vom Geld aus, ohne dem Wert bzw. dem Zusammenhang von Wert und Geld nachzugehen – so stimmt er mit der Klassik (er bezeichnet sie als Vorklassik) darin überein, dass der »Grund« des Werts die Arbeit sei. Womit er sich von der Neoklassik abgrenzt. Auch für Keynes war die »Arbeitswerttheorie« also alles andere als wissenschaftlich überholt.

Nicht Keynes war wissenschaftlich revolutionär, sondern Marx

Und hier könnte die marxsche Kritik einsetzen, denn Marx wollte nicht begründen, warum Arbeit Wert schafft, sondern warum eine spezifische Form von Arbeit sich als wertschaffende darstellt (andere hingegen nicht). Keynes hingegen stellt nicht die Frage, warum sich die warenproduzierende Arbeit in den Formen Geld und Kapital ausdrücken muss. Eine Frage, die Marx‘ Forschungsprogramm und Perspektive radikal von der Klassik unterscheidet. Eine Frage, die es Marx im Gegensatz zu Keynes auch möglich machte, die konstitutive Relevanz des Geldes für den Kapitalismus nicht nur zu behaupten, sondern zu begründen. Nicht Keynes war revolutionär in seiner wissenschaftlichen Arbeit, sondern Marx.

Zwar stellt Herrmann einerseits heraus, dass Marx der erste Ökonom war, »der die Rolle des Geldes in einer kapitalistischen Wirtschaft richtig beschrieben hat«, doch zugleich rät sie, die ersten drei Kapitel des Kapital zu überblättern. Aber genau hier zeigt Marx, warum Geld für eine kapitalistische, warenproduzierende Gesellschaft konstitutiv ist, warum Kapitalismus Geldwirtschaft ist (etwas, das Keynes lediglich behauptet). Und hier findet sich auch, warum im Kapitalismus Krisen angelegt sind und warum die Verfügung über Geld – und damit die Geld- und Kapitalmärkte – so zentral ist. Auch das konstatiert Keynes einfach (Herrmann begründet es vor allem mit Keynes eigenen Erfahrungen als Börsenspekulant); bei Marx hingegen findet sich in den sogenannten Grundrissen und im dritten Band des Kapital eine systematische Begründung dieser Hierarchie der Märkte, in der den Geld- und Kapitalmärkten die Güter und der Arbeitsmarkt untergeordnet sind: Die Kosten für Kredite (Zins) und die zu erwartende Renditen bestimmen das Volumen, das auf dem Kapital- und Geldmarkt für Investitionen mobilisiert wird. Diese Investitionen stellen schließlich den Umfang der für die Produktion mobilisierten Produktionsmittel und Arbeitskräfte dar. Bei Marx findet man zudem eine Begründung, warum es die von Keynes herausgestellte »Unsicherheit« im Kapitalismus überhaupt geben muss und warum die ökonomischen Sachzwänge etwas von einem Naturgesetz haben, obwohl »die Wirtschaft« eine gesellschaftliche Einrichtung ist.

Wozu über Ökonomietheorie diskutieren?

Solche theoretischen Fragen mögen wie Glasperlenspielerei wirken, sie sind aber eminent politisch. Was sich auch darin zeigt, wie Ulrike Herrmann die 1970er Jahre thematisiert. Hier schlägt sie sich auf die Seite der »ökonomischen Vernunft«. Damals, so Herrmann, verfolgten »die Gewerkschaften eine falsche Politik«: »Sie sahen nicht, dass es sich bei der Inflation um einen ›Angebotsschock‹ handelte, gegen den sich nichts unternehmen ließ, weil die Ölstaaten ihren knappen Rohstoff verteuerten. Stattdessen schalteten die Gewerkschaften auf Klassenkampf und wollten den Preisauftrieb kompensieren, indem sie hohe Lohnabschlüsse durchsetzten.« Diese Argumentation ist ganz im Sinne von Keynes. Aus Keynes‘ makroökonomischer Perspektive sind Löhne nur dann gut, wenn sie der Wirtschaft nutzen (»Autos kaufen keine Autos«). Die Lohnentwicklung sollte sich, so Keynes, an der Produktivität orientieren. Zu hohe Löhne könnten dazu führen, dass Investitionsdynamik und damit die wirtschaftliche Entwicklung nachlässt. Das ist der Grund, warum von dieser Seite schon bald im Namen einer gesamtwirtschaftlichen Verantwortung zu Lohnzurückhaltung aufgerufen wurde. Auch deshalb konnte Christoph Deutschmann bereits 1973 formulieren: »Gerade der scheinbare Radikalismus der kritischen Richtung des linken Keynesianismus hat den ›linken‹ Tendenzen in der Sozialdemokratie häufig als Alibi vor einer klaren Entscheidung für eine Politik konsequenter gewerkschaftlicher Interessensvertretung gedient.«

Es gibt also allen Grund, die Debatte über Ökonomietheorie und die Radikalität von Keynes und Marx weiterzuführen. Das Buch liefert hierfür einen wichtigen Anstoß.

Ulrike Herrmann: Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Die Krise der heutigen Ökonomie oder Was wir von Smith, Marx und Keynes lernen können. 288 Seiten, Westend-Verlag, Frankfurt am Main, 18 Euro.

Ulrike Herrmann: Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Die Krise der heutigen Ökonomie oder Was wir von Smith, Marx und Keynes lernen können. 288 Seiten, Westend-Verlag, Frankfurt am Main, 18 Euro.

Guter Journalismus ist nicht umsonst…

Die Inhalte auf oxiblog.de sind grundsätzlich kostenlos. Aber auch wir brauchen finanzielle Ressourcen, um oxiblog.de mit journalistischen Inhalten zu füllen. Unterstützen Sie OXI und machen Sie unabhängigen, linken Wirtschaftsjournalismus möglich.

Zahlungsmethode