Living in a bacterial world

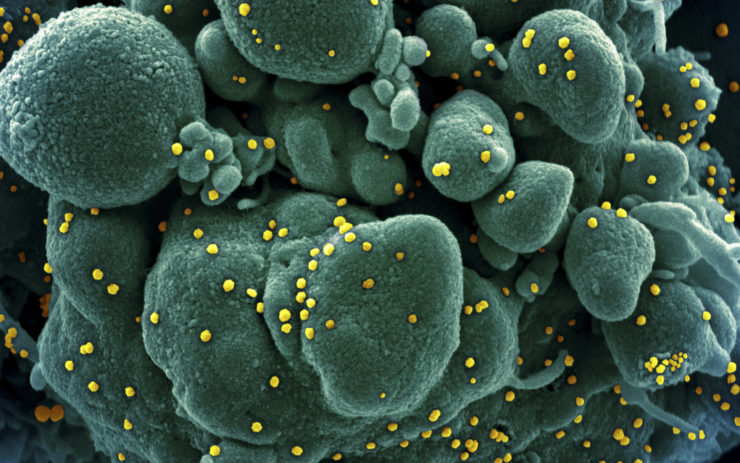

Foto: Tmaximumge / PxHere

Foto: Tmaximumge / PxHere Die Corona-Krise könnte das Potenzial haben, andere Bilder von Naturverhältnissen zu stärken. Der Beitrag erschien in OXI 08/2020.

Wenn außerirdische Lebewesen die Erde besuchen, um mit den hier Lebenden Kontakt aufzunehmen, ist es keinesfalls ausgemacht, dass sie dabei ausgerechnet mit den Menschen beginnen würden. Das dürfte sich bereits aus Gründen der Quantität nicht anbieten. Es gibt zwar fast acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten, etwa dreimal so viele wie noch vor hundert Jahren, aber allein die Anzahl der Ratten, die bekanntlich meist in der Nähe der Menschen leben, wird auf das Doppelte geschätzt.

Hinsichtlich der Diversität sieht es ähnlich aus. Während von den Menschen nur noch eine Art übrig ist – von den ausgestorbenen oder ausgemerzten Homo neanderthalensis gibt es lediglich genetische Spuren in der DNA des Homo sapiens –, teilen sich die Ratten (rats) in 65 Unterarten auf. Das ist selbst wiederum recht wenig im Vergleich zu den Fledermäusen (bats), die sich seit der Corona-Krise neuer Aufmerksamkeit erfreuen, weil sie als das Reservoir des neuen Sars-CoV-2 gelten (wie zuvor schon des Mers-CoV, Sars-CoV und vielleicht auch des Ebola-Virus). Von ihnen wurden bislang 1.411 Arten gezählt – mehr als ein Fünftel aller Säugetierarten, die die Mammal Diversity Database erfasst. Fledermäuse leben mit Ausnahme der Antarktis auf allen Kontinenten und sind, zusammen mit den Flughunden, die einzigen Säugetiere, die fliegen können – was eine Begegnung mit Raumschiffen wahrscheinlicher macht.

Es gibt allerdings keinen Grund, anzunehmen, dass Außerirdische sich selbst in der Größenordnung von Säugetieren bewegen und sich auf diese beschränken sollten. Einem etwas aufmerksameren Blick nämlich müssen Menschen, Ratten oder Fledermäuse als verhältnismäßig marginale Bewohnerinnen der Erde erscheinen. Die kleinen und kleinsten Lebewesen, sogenannte Mikroorganismen, sind ihnen nicht nur zahlenmäßig bei Weitem überlegen, sie fallen auch massenmäßig deutlich stärker ins Gewicht: Bakterien, Archaea, Mikroalgen, Protozoen usw. machen 70 Prozent der lebenden Materie des Planeten aus. Diese Arten sind ungefähr 3 bis 5 Milliarden Jahre älter als die ältesten Säugetiere und leben zudem eigentlich überall – auf der Erde wie darunter, im Wasser, in der Luft und, besonderes Merkmal, in anderen Lebewesen. Einige von ihnen können sogar zeitweise im Weltraum überleben.

In den letzten Jahren ist das Wissen um die Vielfalt des irdischen Lebens und dessen wechselseitige Abhängigkeiten wieder verstärkt in die öffentliche Wahrnehmung gerückt. Die ökologischen Debatten um Bienensterben und Klimakatastrophe haben verdeutlicht, dass das, was für gewöhnlich Natur genannt wird, nicht unbegrenzt zur Verfügung steht, weder als Grube für den Abbau (von Ressourcen) noch als Senke für den Abfall (von Resten).

Allerdings sind die vorherrschenden Bilder dieser Debatten trotz aller komplexen Kreislaufmodelle weiter von einem einfachen Dualismus strukturiert. Es gibt die Gesellschaft und die natürlichen Lebensgrundlagen, auf denen sie fußt. Es gibt den Menschen und seine Umwelt. Mit anderen Worten, es gibt ein Zentrum und ein Außen oder Unten. Ein beliebter Satz, der die kapitalistische Zerstörung der Erde bebildern soll, lautet: Der Mensch sägt an dem Ast, auf dem er sitzt. Schön dumm. Ob es sich dabei aber um einen organischen Ast, ein künstliches Brett oder einen anorganischen Felsvorsprung handelt, ist für das Bild egal. Der Sitz ist bloßes Material. Das Verhältnis, auf das es ankommt, ist ein Selbstverhältnis. Der Mensch und seine ganz eigenen Probleme: Anthroponarzissmus.

Die Corona-Krise hat das Potenzial, andere Bilder zur Verfügung zu stellen. Auch sie ruft zunächst eine fundamentale Abhängigkeit in Erinnerung, jedoch eine, die direkt unter die Haut geht. Auf drei Ebenen: Erstens sind die Menschen nicht nur durch ihre Daten, Waren und Währungen miteinander verbunden, sondern weltweit auch durch ihre Körper. Zweitens sind sie nicht nur untereinander verbunden, sondern auch mit nichtmenschlichen Tieren, zumindest mit dem Schuppentier, das sie fast ausgerottet hatten und das nun als Übergangsstation zwischen Mensch und Fledermaus gedient haben dürfte. Und drittens, das ist vermutlich die irritierendste Erkenntnis, sind die Menschen und Tiere verbunden über Viren.

Ob Außerirdische, sollten sie sich um Kontakt mit irdischen Lebewesen bemühen, versuchen würden, mit letzteren, den Viren, zu kommunizieren, ist eine knifflige Frage. Denn ob Viren als Lebewesen zählen, ist auch unter Menschen, das heißt hier Biologinnen, umstritten. Sie zeichnen sich durch einige Eigenschaften aus, die laut biologischer Wissenschaft das Leben definieren, während ihnen andere fehlen. Viren besitzen die Fähigkeit zu Replikation (Vermehrung) und Evolution (z.B. Mutation), verfügen aber nicht über einen eigenen Stoffwechsel, sondern sind auf einen anderen, einen »fremden« Stoffwechsel angewiesen. Während die Mehrzahl der Biologinnen Viren so außerhalb der prekären Grenze des Lebens verortet, wollen andere sie zumindest genealogisch in den Stammbaum des Lebens einfügen.

Eine Theorie lautet, dass Viren von Zellen abstammen und im Laufe der Evolution die Zellmaschinerie eingespart haben, weil es sich als praktischer herausstellte, diejenige anderer Zellen zu nutzen. Eine andere Theorie geht umgekehrt davon aus, dass die festen Zellkerne der großen Lebewesen – Pilze, Pflanzen, Tiere – ehemals Viren waren, die in die Zelle integriert wurden.

Dass die biologische Wissenschaft sich nicht einigen kann, ob Viren Lebewesen sind oder nicht, macht diese Wesen zu einem philosophischen Grenzfall, ähnlich einem Gespenst oder Zombie, ein Mischwesen zwischen Tot und Lebendig, anorganischer und organischer Natur. Das Virus ist ein abhängiges, ein anhängliches Wesen. Ein Wesen, das nicht unabhängig Lebewesen sein kann. Oder anders gesagt: ein Wesen, das nur in Verbindung mit anderen Lebewesen lebt. Sounds familiar?

Vielleicht ist es vor diesem Hintergrund nicht verwunderlich, dass mehrere nationale Regierungen gegenüber der viralen Bedrohung von Corona in den maskulinistischen Modus des Militärischen verfielen und dem Virus den Krieg erklärten. Die spanische Regierung hielt sogar wochenlang Pressekonferenzen zu Corona in Anwesenheit hochrangiger Militärs ab. Womöglich bot sich diese Operation auch deswegen an, weil die Sprache des Militärischen (oder Geschäftlichen) bereits den Großteil des Biologiediskurses durchzieht, der noch auf den Ebenen der Einzeller und darunter Infiltrationen und Penetrationen, Panzer und Konkurrenz, Angriffe und feindliche Übernahmen am Werke sieht. Eine Welt, geformt aus winzigen individuellen Einheiten, deren Leben nur im Kampf ums Überleben zu bestehen scheint.

Als Präsident Donald Trump der Welt den ernst gemeinten Vorschlag unterbreitete, gegen das Coronavirus Desinfektionsmittel zu spritzen, schließlich helfe das ja auch beim Säubern von Oberflächen, sprach er so nicht nur als redseliger Dummbatz, der nichts von Medizin versteht, sondern brachte auch einen Diskurs der Autonomie auf den Punkt, der tief in den Beziehungsweisen der kapitalistischen Gesellschaft verankert ist: my body, my castle; mein Körper, mein Eigentum – Betreten verboten!

Hieran konnte die nationalistische Rhetorik anknüpfen, die Staat, Körper und Privateigentum überblendet. Zum Zwecke der Unverletzbarkeit, der Immunität, zum Zwecke der Gebietshoheit, der Souveränität, wird die Haut zu einer Grenze, die verteidigt werden muss gegen das Virus oder – warum nicht – gleich alle Viren. Wer allerdings meint, es gäbe gesunde Körper, die virenfrei sind, täuscht sich gewaltig. Jeder menschliche Körper ist von Viren besiedelt und zwar nicht gerade von wenigen.

Die Anzahl der Viren, die auf und in einem einzelnen Menschen leben, übersteigt die Anzahl seiner Körperzellen um etwa das Hundertfache. Das ergibt geschätzte 380 Billionen. Sie existieren auf allen Oberflächen des Körpers, außen wie innen: der Haut, der Lunge, dem Urin und sogar im Blut, das die längste Zeit als steril galt. Die Gesamtmenge aller mit einem Organismus koexistierenden Viren wird das Virom genannt, in diesem Fall das menschliche Virom. Mit der überwiegenden Mehrzahl koexistieren die Menschen, ähnlich wie die Fledermäuse mit Corona, offenkundig recht gut. Während über das Mikrobiom (alle Viren, Bakterien, Pilze und Protozoen in einem Organismus) noch ab und zu geredet und viel geforscht wird, ist das menschliche Virom relativ unbekannt – und kaum erforscht.

Das ist nicht ganz verwunderlich, Viren sind zwar zehnmal so häufig wie Bakterien, aber meist auch wesentlich kleiner und entsprechend schwerer zu beobachten. Der größte Teil des Viroms ist nicht erfasst und wird von Biologinnen, in Anspielung an die unbekannte Materie des Weltraums, Dark Matter genannt. Bekannt ist jedoch bereits, dass das Virom aus recht verschiedenen Teilen besteht. Während sich die meisten der Viren im menschlichen Körper innerhalb von Bakterien befinden, sind andere schon vor langer Zeit fester Bestandteil des Humangenoms geworden. Und das nicht zu knapp: Solcherart integrierte Viren machen immerhin acht Prozent der menschlichen DNA aus.

Viren sind so einerseits unauflöslich mit dem Organismus von Menschen verwoben, andererseits aber nicht auf ihn beschränkt. Sie wandern vielmehr von Körper zu Körper, Mikrobiom zu Mikrobiom, wobei sie, obwohl vielfach spezialisiert, um den Unterschied zwischen Hund und Mensch oder Fledermaus und Schuppentier häufig wenig Aufhebens machen. Es gibt sogar Viren, die die Grenze zwischen tierischen und pflanzlichen Zellen durchqueren können, in Ausnahmen auch diejenige zwischen Pflanzen und Säugetieren: gewissermaßen Blume und Fliege, Ast und Mensch.

Für Wissenschaftstheoretikerinnen wie Donna Haraway, die seit Jahrzehnten für ein anderes Verständnis biosozialer Prozesse kämpfen, ist das nicht überraschend. Gegen das Paradigma der Autopoiesis, der Selbstorganisation eines autonomen Organismus, dem alle anderen Organismen nur als »Umwelt« gelten – durch Input-Output-Beziehungen verbunden, durch Grenzen getrennt –, setzt Haraway den Begriff der Sympoiesis, des wechselseitigen Durchdringens der Organismen, das sie als »Mit-Machen« übersetzt.

Sympoiesis sollte keinesfalls mit einer alltagssprachlichen Symbiose in Harmonie verwechselt werden, einer Verschmelzung, die jede Art der Unterscheidung aufhebt. Haraway ist keine Denkerin der Unschuld, der Konfliktlosigkeit. Familientreffen von Viren, Fledertieren und Menschen sind offenkundig nicht spannungslos, sondern häufig gewaltvoll, nicht selten tödlich. Aber sie gleichen nicht dem Zusammentreffen privater Entitäten auf dem Markt, die scheinbar nur durch Verhältnisse der Äußerlichkeit und Konkurrenz verbunden sind. Während die traditionelle Biologie den Begriff des Symbionten vor allem im Verhältnis von Wirt und Symbiont verwendet, favorisiert Haraway eine Perspektive, die deutlich macht, »dass alle Mitspieler*innen Symbiont*innen füreinander sind; freilich in verschiedenen Arten von Beziehungen und mit variierenden Graden der Offenheit für Anhänglichkeiten und Assemblagen mit anderen«.

Die Corona-Pandemie hat das Potenzial, diese Fragen in das Bewusstsein einer weltweiten Öffentlichkeit zu rufen. Die Beziehungsweise, um die es hier geht, ist eine andere als die eines Krieges, einer nuklearen Katastrophe oder auch der Klimaerhitzung, sofern diese menschengemacht ist. Obwohl Sars-CoV-2 wie seine Vorgänger auch durch die kapitalistische Urbanisierung und industrielle Landwirtschaft in die Welt gerufen wird, die Wildjägerinnen immer tiefer in den Urwald treiben, stammt die virale Bedrohung selbst gerade nicht aus dem Inneren der menschlichen Gesellschaft, so wie diese hegemonial definiert wird. Sie kommt aber offenkundig (380 Billionen Viren erinnern daran) auch nicht einfach von außen.

Was die Pandemie so verdeutlicht, ist, dass Gesellschaft nicht beschränkt ist auf die Menschen und ihre Umwelt. Sie verlangt ein anderes Verständnis des Sozialen wie des Biologischen sowie deren innerer Beziehungen. Damit wird auch ein anderes Verständnis von Politik nötig, das die Grenzen, welche die bürgerliche Gesellschaft zwischen verschiedenen Lebewesen zieht, anficht und neu verhandelt. Nicht nur, weil alles Leben auf der Erde vermutlich den gleichen Ursprung hat – und etwa die DNA-Verschlüsselung und -Entschlüsselung in einem Delphin und einer Zimmerpflanze sehr ähnlich funktioniert –, sondern vor allem auch, weil das Leben in unüberschaubarer Weise ineinandergreift.

Die Frage, wo ein Lebewesen endet und ein anderes beginnt, ist nicht so leicht zu beantworten. Vielleicht ist sie auch falsch gestellt. Gut möglich jedenfalls, dass sich außerirdischen Lebewesen die Frage, mit welchen Bewohnerinnen der Erde sie zuerst Kontakt aufnehmen sollen, nicht in dieser Weise stellen würde. Die vielfältigen Differenzen zwischen irdischen Lebewesen, die in der menschlichen Gesellschaft oft als unüberwindlich erscheinen, könnten vom Weltall aus gesehen wenig Relevanz haben.

Guter Journalismus ist nicht umsonst…

Die Inhalte auf oxiblog.de sind grundsätzlich kostenlos. Aber auch wir brauchen finanzielle Ressourcen, um oxiblog.de mit journalistischen Inhalten zu füllen. Unterstützen Sie OXI und machen Sie unabhängigen, linken Wirtschaftsjournalismus möglich.

Zahlungsmethode