Bunte Republik Deutschland

Foto: Hans Schwarzkopf auf Pixabay

Foto: Hans Schwarzkopf auf PixabayVorläufige Schlussfolgerungen zur Bundestagswahl vom 26. September im Tagebuch des politischen Umbruchs. Teil 2: Das neue Gesicht des deutschen Parteiensystem?

»Es gibt (viel zu verliern), du kannst nur gewinnen

Genug ist zu wenig, oder es wird so wie es war

(Stillstand ist der Tod), geh voran, bleibt alles anders

Der erste Stein fehlt in der Mauer, der Durchbruch ist nah«

Herbert Grönemeyer, ›Bleibt alles anders‹

Die sechste Phase im Parteiensystem der Bundesrepublik

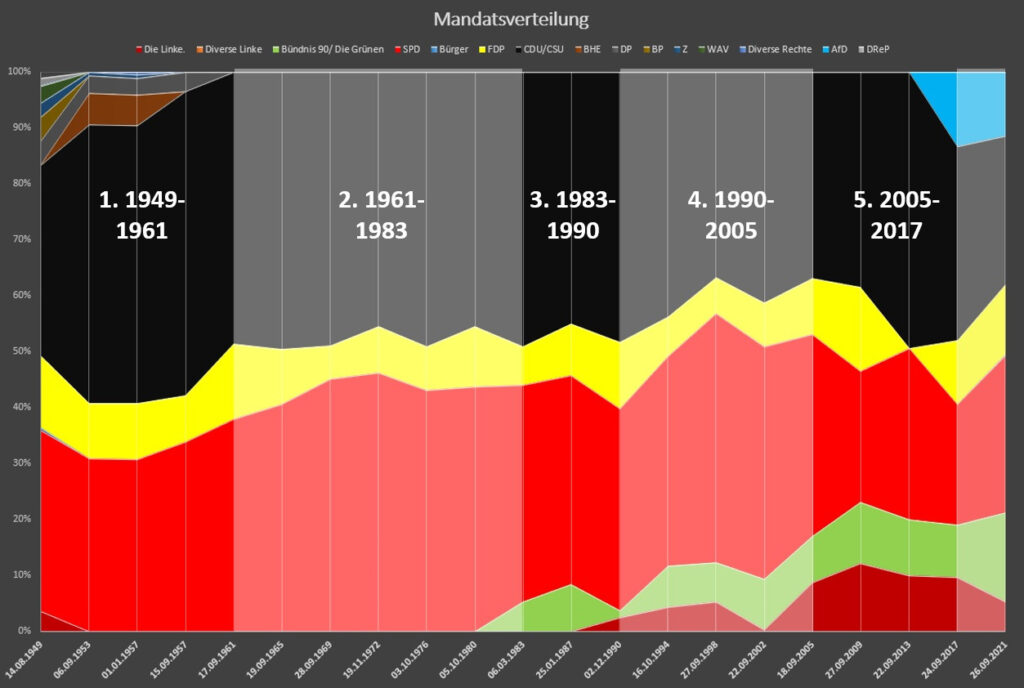

Ein Parteiensystem, lesen wir beim Parteienforscher Oskar Niedermayer, »kann ganz allgemein durch seine Elemente, d.h. die einzelnen Parteien, und das zwischen diesen Elementen bestehende Beziehungsgeflecht charakterisiert werden«. Dabei wird nochmals unterschieden nach strukturellen und inhaltlichen Eigenschaften. Strukturelle Eigenschaften eines Parteiensystem umfassen demnach die Anzahl der Parteien, die Größenverhältnisse der Parteien (›Fragmentierung‹), die Dominanz durch eine oder mehrere Parteien, im Falle mehrerer die Größendifferenz zwischen den beiden dominierenden Parteien (›Asymmetrie‹), sowie die Veränderung der Größenverhältnisse der Parteien zwischen den Wahlgängen (›Volatilität‹). Zu inhaltlichen Eigenschaften werden die inhaltlichen Abstände zwischen den Parteien (›Polarisierung‹) sowie der Grad gegenseitiger Abschottung zwischen ihnen (›Segmentierung‹) gezählt. Geht man von diesem Kriterienkatalog aus, lassen sich im bundesdeutschen Parteiensystem der Nachkriegszeit bislang sechs Entwicklungsphasen unterscheiden (siehe Schaubild).

In der ersten Phase (1949-61) prägten neben Union, SPD und FDP noch verschiedene kleinere Parteien die Landschaft, darunter die 1956 verbotene KPD. Diese Phase war geprägt von wichtigen Wegmarken des Staats(wieder)aufbaus und der -konsolidierung und den Entscheidungen für die soziale Marktwirtschaft, die Westintegration, die Wiederbewaffnung usw. Es gelang den Unionsparteien nach und nach, die politischen Kräfte rechts von ihr zu absorbieren. Die zweite Phase (1961-1983) ist parteipolitisch betrachtet bis heute beispiellos die stabilste, geprägt vom einem Drei-Parteiensystem von Union, SPD und FDP. Sie wurde parteipolitisch nur von einer kurzzeitigen Hochphase der NPD in den 1960er Jahren gestört, die aber nicht über die Landesebene hinauskam. Schon Anfang der 1960er Jahre begann sich die Möglichkeit eines sozialliberalen Bündnisses abzuzeichnen, als SPD und FDP nach der Bundestagswahl 1961 heimlich verhandelten. Man könnte ironischerweise sagen, dass Franz-Josef Strauß dieses Bündnis 1962 mit seiner Rolle in der SPIEGEL-Affäre erleichterte und 1980 dessen Zerfall bremste, weil seine Kanzlerkandidatur half, den linken Flügel der FDP bei der Stange zu halten. Bekanntlich kehrten die Jungdemokraten der FDP 1982 nach dem konstruktiven Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt komplett den Rücken und wurden durch die von Guido Westerwelle mit gegründeten Jungen Liberalen als Jugendverband der Partei abgelöst. Die dritte Phase beginnt spätestens 1983 mit dem Einzug der GRÜNEN in den Bundestag. Die ökologische Frage und darüber hinaus die Anliegen der sog. Neuen Sozialen Bewegungen (Geschlechterverhältnis, Atomausstieg, Abrüstung u.a.) hatten nun eine dauerhafte Bezugsgröße im Parteiensystem. Eine vierte Phase startet 1990 mit der Wiedervereinigung und der bald darauf folgenden ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl. Sie erweitert nicht nur das Wahlgebiet um die fünf neuen Länder und Ostberlin sowie die PDS als vor allem dort erfolgreiche Partei, sondern markiert auch das Ende des antikapitalistischen Flügels in der nun erweiterten Partei Bündnis 90/DIE GRÜNEN. Dem Austritt und Aufgeben der öko-sozialistischen Strömungen folgten in den 1990er Jahren weitere Häutungen bei den Bündnisgrünen anlässlich der Jugoslawien-Kriege sowie über die Fragen der Europäischen Integration, der Staatsfinanzen und der sozialen Sicherung. Überhaupt: Während der Neoliberalismus in den angelsächsischen Ländern ab den späten 1970er Jahren Einzug erhalten hatte, avanciert er in Deutschland erst im Fahrwasser der Rezession von 1993 als ›Standortdebatte‹ zur parteiübergreifend prägenden Kraft und wurde dann in der ›Agenda 2010‹ radikalisiert. Daran entzündete sich die Gründung der WASG und ihre späteren Fusion mit der PDS zur LINKEN. Damit ging 2005 das Parteiensystem in seine fünfte Phase. In dieser Periode beginnt der Abstieg der SPD vom Status der Volkspartei auf Bundesebene, zugleich verzeichnen nacheinander DIE PIRATEN und die AfD Erfolge als junge Protestparteien. Die Erfolgsserie der PIRATEN endete kläglich vor der Bundestagswahl 2013, bei der die AfD mit 4,7% nur bemerkenswert knapp den Einzug ins Parlament verpasste. Die AfD wäre vermutlich nach ihrer Erfolgsserie bei der Europawahl und den Landtagswahlen ab 2014 auch den Weg in die Bedeutungslosigkeit gegangen, hätte nicht die Flüchtlingskrise von 2015 ihr Thema und Angriffsfläche geschenkt. Der Bruch mit dem bisherigen fünften Abschnitt des Parteiensystem kam nicht erst bei der jüngsten Bundestagswahl, sondern bereits vor vier Jahren: Mit dem Einzug der AfD in den Bundestag 2017, dem ersten einer Partei rechts der Union seit 1957, beginnt die sechste, aktuelle Phase des Parteiensystem.

Der französische Wahlforscher Pierre Martin schlägt vor, den Übergang zwischen zwei Phasen eines Parteiensystems als einen Prozess (statt als urplötzliches Ereignis) zu begreifen. Den Anfang markiert ein Moment des Bruchs (›rupture‹) oder Neudeutsch einer Disruption, die sich auch in einer Wahl konkretisieren kann. Solche Brüche gab es in Deutschland seit 2005 bei jeder Bundestagswahl – mit dem Einzug der Linkspartei. PDS 2005, aus der 2007 gemeinsam mit der WASG DIE LINKE wurde, dem Absturz der SPD 2009 sowie dem Rausflug der FDP 2013. Die schwarz-rote Koalition, die 2018 trotz des Juso-Aufstands in der SPD nochmals zustande kam, war schon zu diesem Zeitpunkt ein Bündnis der Vergangenheit. Sie war bereits deutlich keine ›Große‹ Koalition mehr, wie ihr deutlich geschrumpfter Umfang gegenüber ihrer parlamentarischen Stärke 2013 und die ›grüne Welle‹ an den Wahlurnen bei Landtagswahlen, der Europawahl und den Kommunalwahlen ab 2018 zeigten. Die Bundestagswahl 2021 bestätigte das reduzierte Gewicht von Union und SPD, die sich zusammengenommen nicht verschlechterten, wenn auch die CDU/CSU verloren und die SPD hinzugewann. In der Theoriesprache Pierre Martins und seines US-amerikanischen Vorläufers V.O. Key war die Wahl 2021 insofern eine Wahl der Neu-Anordnung (élection de réalignement), die den vorangegangen Wandel, wie er sich seit 2017 abgezeichnet hatte, ratifiziert.

Bunte Parteienrepublik Deutschland

Das sechste Parteiensystem der Bundesrepublik ist vielfältiger und europäisierter als alle vorherigen – und bleibt dabei doch deutlich ›deutscher‹ als andere Parteiensystem in Europa, die sich ebenfalls in Umbrüchen befinden. Es wurde europäischer insofern, als dass sich das Spektrum relevanter Parteien zunächst nach links, dann später nach rechts erweiterte; dass die Dominanz von Union und SPD zurückging; dass politische Einigungsprozesse, etwa bei Koalitionsverhandlungen weniger selbstverständlich wurden, sich länger hinzogen; dass Polarisierungen, vor allem zwischen der AfD und dem Rest des politischen Spektrums Einzug erhielten; dass Neugründungen kleiner Parteien weniger ungewöhnlich sind, die zudem wie im Falle von VOLT in mehreren Großstädten praktisch aus dem Nichts in Koalitionen eintraten, etwa in Köln (mit CDU und Bündnisgrünen), Bonn (mit Rot-Grün-Rot) oder Frankfurt (mit der ›Ampel‹). Im neuen Abschnitt des Parteiensystems zeigen sich mehrere bemerkenswerte Struktur- und Machtverschiebungen: Erstens gibt es zumindest auf Bundesebene keine ›Volksparteien‹ mehr. Zu Beginn der Ära Merkel lagen Union und SPD mit 35,2% und 34,2% denkbar nah beieinander, 16 Jahre später liegen sie rund zehn Prozent darunter. Mit der Union ist die letzte Bastion der alten ›Volksparteien‹ gefallen. Selbst die CSU als ihr kleinerer Teil liegt mit 31,7% Zweitstimmenergebnis in Bayern knapp unter dem Wert, den manche Fachleute als ›volksparteiliche‹ Schwelle ausweisen, weil dies die Untergrenze einer Sperrminorität für Verfassungsänderungen markiert. Statt eines Systems mit zweieinhalb Volksparteien und zwei bis drei kleinen Parteien, erhalten wir nun auf Bundesebene eine politische Landschaft, die von den mittelgroßen Parteien Union, SPD sowie mit einigem Abstand Bündnis 90/DIE GRÜNEN, den mittleren Parteien FDP und AfD sowie einer (zumindest aktuell) kleinen Partei DIE LINKE geprägt ist. Dadurch wächst zweitens die Wahrscheinlichkeit von Dreier-Koalitionen wie der aktuell in Vorbereitung befindlichen Ampel, was drittens die jeweils kleineren Partnerinnen unter den Parteien zu ›Königsmacherinnen‹ aufwertet. Diese neue Rolle der kleineren Parteien wurde im bekannten Selfie von Annelena Baerbock, Robert Habeck, Christian Lindner und Volker Wissing Ende September verewigt. Die vormaligen Volksparteien könnten künftig ihr Personal stärker auch danach auswählen, wer besser mit den potentiellen Partner:innen verhandeln und auskommen kann.

Und doch bleiben auch in dieser neuen Phase des Parteiensystems einige seiner Charakteristika ›typisch deutsch‹. Die Verschiebungen, die sich bei der Bundestagswahl 2021 gezeigt haben, folgten nicht politischen Fliehkräften weg von dem, was in Deutschland viel meinend, aber letztlich nichtssagend ›die politische Mitte‹ genannt wird, sondern im Gegenteil auf diese ›Mitte‹ hin. Diese Bewegung zeigte sich nicht alleine auf der Bundesebene, sondern auch auf kommunaler Ebene, wo Klein- und Kleinstparteien wie VOLT, DIE PARTEI oder DIE PIRATEN reüssieren. Die programmatischen Unterschiede zwischen diesen, aber auch zwischen ihnen zusammengenommen und den etablierten Parteien sind wahrscheinlich geringer als die politische Bandbreite innerhalb der etablierten Parteien selbst. Insofern erleben wir ein Anwachsen der inhaltlichen ›Mitte‹, die sich paradoxerweise über immer mehr Parteien zersplittert. Ebenso paradox ist es, dass trotz dieses inhaltlichen Anwachsens die Einigungsanforderungen zum Treffen kollektiver Entscheidungen weiter anwachsen, weil nun mehr Partnerinnen von der Unterstützung überzeugt (oder dafür ›eingekauft‹) werden müssen. Langwierige Verhandlungen sind zunehmend üblicher, weil erstens bei geringerer Stärke der ›größeren‹ Partnerinnen und zugleich gewachsener Volatilität jede Wahl viel leichter einen politischen ›Farbwechsel‹ durch Verschiebung der Gewichte nach sich ziehen kann. Zweitens bedeutet die Stabilisierung der AfD, dass absehbar um diese herum Mehrheiten gebildet werden müssen. Drittens könnte der Volksentscheid über die Enteignung großer Wohnungskonzerne in Berlin nicht der letzte Fall gewesen sein, in dem die Bevölkerung in direkter Abstimmung etwas einfordert, das der Regierung inhaltlich nicht passt, was den koalitionsinternen Einigungsaufwand wiederum erhöht.

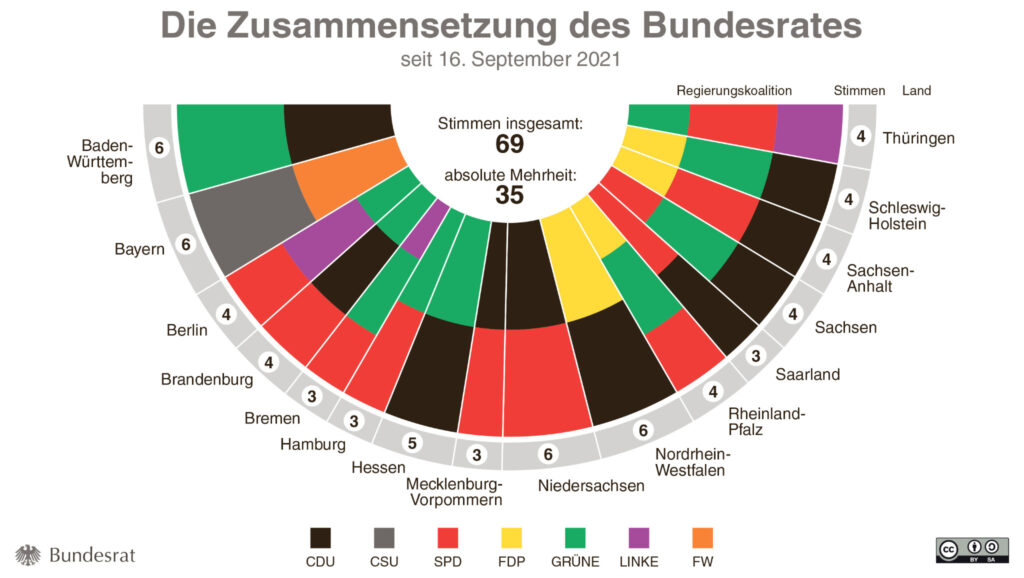

Eine weitgehend deutsche Besonderheit ist auch die unübersichtlich bunte Zusammensetzung des zugleich mächtigen Bundesrates. Sie verdankt sich Wahlzyklen, denen zuletzt eine stark merkelistische Logik anhaftete: Bei den vergangenen elf Landtagswahlen wurde nie die Landesmutter oder der Landesvater abgewählt. Prägend war zunächst, ob der oder die Ministerpräsident:in zur Wiederwahl stand. Prägend war weiterhin, ob die AfD drohte, stärkste Kraft zu werden. Falls ja, blieben die Wählerinnen und Wählern unterm Strich eher der Partei des oder der Ministerpräsident:in treu oder strömten dorthin. Falls nein, wurden wir bei der Wahl umso deutlicher Zeug:innen der ›grünen Welle‹. Die originär landespolitischen Fragen wurden in den Augen vieler Wählerinnen und Wähler von politischen Grundsatzkonflikten überlagert, die sich jeweils in einem Kreuz bei der AfD oder den Bündnisgrünen niederschlugen. Wie stark die bündnisgrünen Wellen dann schlugen, hing zugleich stark von den konkreten Gegebenheiten vor Ort ab – höher in Baden-Württemberg 2021, wo die grüne Welle mit dem Motiv, die Partei des amtierenden Ministerpräsidenten zu bestätigen zusammenfiel; nicht ganz so hoch 2020 in Hamburg, wo eine grüne Flut die Ablösung des Ersten Bürgermeisters Peter Tschentscher bedeutet hätte.

Ein Wandel ›zweiter Ordnung‹

Es könnte sein, dass wir mit Ulrich Beck gesprochen einen ›Wandel der Grundlagen des Wandels‹ erleben. Wenig spricht jedenfalls dafür, dass die sechste Phase des deutschen Parteiensystems eine ruhige Angelegenheit wird und mit der obigen, sehr groben Landkarte schon alles gesagt ist. Dagegen sprechen nicht nur gesamtgesellschaftliche Themen und Entwicklungen, zu denen sich Parteien in Regierung und Opposition verhalten müssen, wie Klimaschutz, Digitalisierung, Umbrüche in der Weltordnung, der internationalen Arbeitsteilung oder die Auseinandersetzungen um Lebensweisen. Andererseits lassen sich Wandlungen des Parteiensystems niemals einfach aus – selbst drastischen – gesellschaftlichen Veränderungen vorhersagen oder ›ableiten‹. Die bisherige Geschichte der Anordnungen zwischen und innerhalb der Parteien in der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg legt aber nahe, Veränderungen mindestens anhand der folgenden Kriterien zu unterscheiden: Geschieht der Wandel schrittweise oder schlagartig? Wird er bewusst betrieben oder vollzieht er sich unbeabsichtigt ›hinter dem Rücken‹ der Öffentlichkeit der politisch Handelnden oder beider? Wenn der Wandel von den politisch Handelnden oder der Öffentlichkeit erkannt wird, (wie) wird er dann verstanden, wem oder was wird er ursächlich zugeschrieben? Wie groß ist seine Reichweite (d.h., welche gesellschaftlichen Bereiche außer den Parteien im engeren Sinne werden davon tangiert)? Wie groß ist seine Intensität (d.h., wie stark wirkt er in politische Selbstverständnisse von Wähler:innen, Aktivist:innen und Beobachter:innen hinein)?

Einige Schlaglichter können die Bedeutung der Fragestellungen nach der Beschaffenheit des Wandels illustrieren. Wie wenig sich Veränderungen des Parteiensystems allein aus gesellschaftlichen Entwicklungen ergeben, zeigen die Beispiele von Bündnis 90/DIE GRÜNEN und AfD. Zwischen den Studierendenbewegungen der 1960er Jahre und dem Bundestagseinzug der GRÜNEN 1983 liegen immerhin 15 Jahre, zwischen diesem Datum und der Veröffentlichung des ersten Club of Rome-Berichts über die ›Grenzen des Wachstums‹ immerhin elf Jahre. Zwischen dem ersten teilweisen Nachgeben Angela Merkels bei der Eurorettung im Frühjahr 2010 und dem Bundestagseinzug der AfD liegen dann nur noch sieben Jahre. Verändert hat sich im Zeitraum zwischen der Etablierung der GRÜNEN und der AfD auch, dass bei der radikal völkisch-rechtspopulistischen Partei der Aufbau nicht nur weithin bewusst zur Kenntnis genommen wurde, sondern die Gesellschaft praktisch mehrere Jahre lang als wichtiges Thema in Atem hielt. Wenig verändert hat sich allerdings daran, dass die politischen Anstrengungen, Konflikte und inneren Auseinandersetzungen eines politischen Spektrums vor und nach der Gründung und den ersten Wahlerfolgen einer neuen Partei sich ganz erheblich in Charakter und Heftigkeit unterscheiden. Weniger Aufmerksamkeit erhalten haben hingegen die Veränderungen der Wählerinnen- und Wählerschaft hinsichtlich ihrer Motive: Warum wird eine Partei gewählt, nicht mehr oder ›jetzt erst recht‹ angekreuzt? Diese Frage berührt die Bündnisgrünen, die bemerkenswert viele Wähler:innen anderer Parteien aus unterschiedlichen ›Lagern‹ anziehen konnten; sie berührt DIE LINKE, die offenkundig keine Zukunft als Protestpartei mehr hat, zugleich sich aber noch nicht das Image einer Partei hat erarbeiten können, die ihre Inhalte auch durchsetzen kann; sie berührt auch die AfD, die den Großteil ihrer Wählerinnen und Wähler halten konnte, obwohl sie absehbar ausgegrenzt bleiben wird. Geringe Beachtung hat zudem die Frage gefunden, was mit Parteien passiert, die, wie zuvor bereits die SPD und nun auch die Unionsparteien, ihre Rolle verändern: Wie umgehen mit einer Wahlniederlage, die allem Anschein nach zugleich auch das Ende der sicheren Rolle als dominante Regierungspartei des politischen Systems markiert? Die Entscheidung für eine Bestimmung des Vorsitzes der CDU per Mitgliederentscheid – historisch in der Union auf Bundesebene bislang beispiellos – muss auch verstanden werden als Problemaufschub aus Mangel an Alternativen. Vielstimmigkeit und Führungsvakuum innerhalb der CDU sind alles andere als gespielt. Sie straft damit alle verkürzten Ansichten Lüge, die sich Parteipolitik als mehr oder minder ungebrochene Übersetzung von ›Klasseninteressen‹ in politische Direktiven vorstellen.

Dass das Parteiensystem nicht einfach Reflex sozialstruktureller Veränderungen ist, sondern über eine Eigendynamik verfügt, ist vermutlich die wichtigste Nachricht und Chance für DIE LINKE. Die angekündigte Fokussierung der Linksfraktion im Bundestag auf einen ›Markenkern‹, wie wohl verständlich, sollte ähnlich wie bei der angelaufenen Sinnsuche der Union als Ausdruck eigener Verunsicherung und Ratlosigkeit aufgefasst werden. Ihr Problem bei der vergangenen Bundestagswahl bestand nicht darin, dass ihre Themen nicht aufgerufen worden wären, sondern dass DIE LINKE nicht als diejenige Partei betrachtet wurde, die einen nennenswerten Fortschritt in der sozialen Frage tatsächlich bundespolitisch erreichen kann. Vor allem scheint es heute DIE soziale Frage nicht mehr zu geben. Anders als unter den Bedingungen eines neoliberalen Generalangriffs auf soziale Sicherheit, wie er sich um die Jahrtausendwende manifestierte, addieren sich die wirtschafts- und sozialpolitischen Anliegen auf den verschiedenen Politikfeldern (Steuern, Tarifabdeckung, Mindestlohn, Grundsicherung, Rente, Mieten, Pflege usw.) nicht mehr so selbstverständlich zum Eindruck, dass gesamtgesellschaftlich etwas auf dem Spiel steht, zu dem sich alle verhalten müssen und auf das hin man die Parteien ›abklopfen‹ kann. Arg verkürzt, aber nicht falsch ausgedrückt: Die ›soziale Frage‹ stellt sich nicht von selbst, man muss dafür streiten, dass sie sich aus unterschiedlichen Interessenperspektiven stellt und man nicht an ihr vorbeikommt. Ob die fortschrittlichen und zugleich diversen Kräfte in der Gesellschaft hierzu Gespür, Kreativität und Durchhaltevermögen aufbringen, ist noch offen.

Guter Journalismus ist nicht umsonst…

Die Inhalte auf oxiblog.de sind grundsätzlich kostenlos. Aber auch wir brauchen finanzielle Ressourcen, um oxiblog.de mit journalistischen Inhalten zu füllen. Unterstützen Sie OXI und machen Sie unabhängigen, linken Wirtschaftsjournalismus möglich.

Zahlungsmethode