»Eine einzige Schweinerei«: die Treuhandanstalt und der Osten

Bundesarchiv, Bild 183-1990-1219-006 / Franke, Klaus , Lizenz: CC BY-SA 3.0Stahlwerker protestieren vor Treuhandanstalt

Bundesarchiv, Bild 183-1990-1219-006 / Franke, Klaus , Lizenz: CC BY-SA 3.0Stahlwerker protestieren vor Treuhandanstalt27 Jahre nach ihrer Gründung wird die Treuhandanstalt wieder Thema. Was hat deren Privatisierungskurs mit der sozialen und ökonomischen Lage im Osten heute zu tun? Der Deutungskampf um den Stand der Aufarbeitung dürfte vom AfD-Wahlergebnis in den neuen Ländern angeheizt werden.

»Wir brauchen eine symbolische und ehrliche Aufarbeitung der Nachwendezeit«, so hat es die sächsische Integrationsministerin Petra Köpping unlängst formuliert. Und was der Sozialdemokratin dabei vor allem im Sinn steht, hat sie auch gesagt: Es gehe »gerade« um die Treuhandanstalt. Nur so ließen sich »die Ungerechtigkeiten der Nachwendezeit reparieren«.

Wer im Osten unter Älteren den Namen der Privatisierungsbehörde ausspricht, erntet auch 28 Jahre nach der Wende immer noch kritische Reaktionen. Zu tief war der Einschnitt in Biografien, zu groß die Auswirkung auf die ökonomischen Fundamente ganzer Landstriche, zu sehr werden Deindustrialisierung und Jobverlust mit der Treuhandanstalt verbunden.

Die SPD-Politikerin tourt seit längerem durch die wirtschaftlichen Abrisszonen des Ostens, gewährt dort ein offenes Ohr für jene, in deren Leben die Privatisierung und Liquidation früherer DDR-Betriebe tiefe Spuren hinterlassen haben. Damit beackert die Sozialdemokratin ein Feld, auf das bisher die Linkspartei gern ein bevorzugtes politisches Abonnement hatte. Wohl auch deshalb wird nun wieder mehr über die Geschichte der Nachwendezeit gesprochen.

Benachteiligung Ostdeutscher

Sachsens Linksparteichef Rico Gebhardt nannte es einerseits »gut, wenn die Benachteiligung Ostdeutscher endlich auch von einer SPD-Ministerin thematisiert wird«. Diese sei »allerdings nicht vom Himmel gefallen«, sondern habe etwas mit der Arbeit der Treuhand zu tun, die aufzuarbeiten er nun auch gern Köppings Unterstützung sehen würde. Kommt es nach der Bundestagswahl dazu?

Die sächsische Linkspartei hat gemeinsam mit dem Thüringer Landesverband dafür gesorgt, dass die Einsetzung einer Enquetekommission zur Aufarbeitung der Arbeit der Treuhandanstalt auch im Wahlprogramm der Bundespartei steht. Eine solche parlamentarische Kommission, die Experten befragt und politische Ansichten austauscht, könnte die »tiefen Einschnitte im Leben Millionen Ostdeutscher« politisch und wissenschaftlich in den Fokus nehmen »und die damaligen Politikansätze und Institutionen wie die Treuhand« überprüfen.

Zumindest Köpping wird dagegen nicht viel einwenden. Vor ein paar Wochen beklagte die Landesministerin, dass die meisten Akten der Treuhandanstalt »als 30-jährige Verschlusssache eingestuft und deshalb nicht zugänglich« seien, sie sprach von 80 Prozent der Akten. Der von ihr vermutete Grund: mangelndes Interesse und Verständnis. Ihr sei durchaus klar, dass die beteiligten, meist westdeutschen Unternehmen und Personen auch Schutzinteressen geltend machen könnten. »Aber die Ostdeutschen haben ebenso ein Recht auf Aufarbeitung«, sagte Köpping – und kritisierte, dass wegen der Aktensperrung die Aufarbeitung erst ab 2020 beginnen könne.

250 Kilometer Akten der Treuhandanstalt

Das Bundesfinanzministerium dementiert. Köppings Äußerung sei »unzutreffend und entbehrt jeglicher Grundlage«, sagt ein Sprecher. Der Zugang zum Archivgut der Treuhandanstalt und der inzwischen in Abwicklung befindlichen Nachfolgebehörde BvS richte sich »allein nach dem Bundesarchivgesetz«. Danach sollen Unterlagen öffentlicher Stellen des Bundes »spätestens 30 Jahre nach ihrer Entstehung dem Bundesarchiv angeboten werden«.

Derzeit liegen die der Treuhand bei einem Dienstleister im brandenburgischen Großbeeren: 250 Kilometer Akten, eine Menge, die 500 Lastkraftwagen füllt. »Das Bundesarchiv entscheidet, welche Unterlagen von bleibendem Wert sind und übernommen werden«, so das Ministerium – mit der Übernahme sei auch schon begonnen worden. Es würden »alle Unterlagen von historischem Wert« gesichert. Und: Das Bundesarchiv könne die im Gesetz geregelte Schutzfrist verkürzen, »sofern keine rechtlichen Belange entgegenstehen«. Im Übrigen hätten bereits Wissenschaftler auf Akten der Treuhand zurückgreifen können.

Derzeit laufen mehrere Forschungsprojekte zur Privatisierungsbehörde, die der ehemalige Vizepräsident der DDR-Staatsbank und spätere Deutschbanker Edgar Most »eine einzige Schweinerei« genannt hat.

An der Ruhr-Universität in Bochum soll eine Gruppe um den Historiker Constantin Goschler im Auftrag der Bundesregierung herausfinden, wie die Treuhandanstalt von den damals Beteiligten und Betroffenen wahrgenommen wurde. Die Ostbeauftragte Iris Gleicke will »die unterschiedlichen Sichtweisen auf die Treuhandanstalt einmal gleichberechtigt nebeneinanderstellen« und »zu einer Versachlichung der immer wieder aufflammenden, kontroversen und in Teilen sehr emotionalen Debatte beitragen«.

Negativer erinnerungskultureller Bezugspunkt

Die Erfahrungen mit der Privatisierungspolitik »prägen bei vielen auch die Sicht auf die aktuelle Situation in Ostdeutschland«, so die Sozialdemokratin. Die Studie sollte eigentlich noch im Sommer fertig werden. Ein Befund sei schon sicher, so hat es der Historiker Marcus Böick formuliert: dass die Treuhandanstalt »bis in die Gegenwart als negativer erinnerungskultureller Bezugspunkt« vor allem für ältere Ostdeutsche diene. Man könne von einer Art erinnerungskultureller »Bad Bank« sprechen, in der bis heute negative Wendeerfahrungen der Betroffenen »ausgelagert« würden.

Ein anderes Forschungsprojekt wird am Münchner Institut für Zeitgeschichte verfolgt. »Die Geschichte der Treuhandanstalt« soll dabei eine Lücke schließen, heißt es in dem Institut – es gebe »nur wenige seriöse wissenschaftliche Darstellungen des Aufbaus Ost, die aber nicht auf der systematischen Auswertung von Primärquellen beruhen«. Stattdessen würde die einschlägige Literatur von Skandalberichten und Negativurteilen dominiert. Die Treuhandarbeit wollen die Münchner Forscher nun »auch vor dem Hintergrund der wirtschafts- und sozialpolitischen Debatten der 1980er in der Bundesrepublik« analysieren – ein Hinweis auf die schon in der ersten Hälfte der Kanzlerschaft von Helmut Kohl zunehmende Privatisierungsstimmung.

Streit um historische Studien

Die Münchner Studie zog allerdings Kritik auf sich. Der Bochumer Historiker-Kollege Goschler wunderte sich Anfang des Jahres, dass die Kooperation von Institut und Bundesfinanzministerium »als Geheimsache behandelt wurde« und mutmaßte, »dass das Bundesfinanzministerium als einer der politischen Hauptakteure der Privatisierung des volkseigenen Vermögens in Ostdeutschland den sich wieder intensivierenden Deutungskampf um die Treuhand und ihr Vermächtnis beeinflussen möchte«.

Auch das sieht man in Berlin ganz anders. Weder sei das Forschungsprojekt im Auftrag des Ministeriums durchgeführt worden, heißt es, noch seien die von Goschler »geäußerten Mutmaßungen« zutreffend. Generell sei es doch wert, die »historisch einmalige Aufgabe« der Treuhandanstalt »nach einem zeitlichen Abstand von einem Vierteljahrhundert von unabhängigen Wissenschaftlern« aufzuarbeiten. Dies gelte auch für das Projekt der Münchner Forscher.

Das Bundesfinanzministerium hält rückblickend die Folgen der Treuhandarbeit für »offensichtlich und temporär unvermeidbar« – dies gelte angesichts der »vorgefundenen strukturellen und wettbewerbsmäßigen Defizite der vormals volkseigenen Betriebe« auch für die »erheblichen Arbeitsplatzverlusten«, die es »sozial abzufedern galt«, so das Ministerium. Und weiter: »Mit der Hinwendung zu privatwirtschaftlichen Initiativen im Rahmen einer sozialen Marktwirtschaft sollte zugleich die Basis für eine zukunftsorientierte Wirtschaftsstruktur in den Neuen Bundesländern gelegt werden, um damit dem verfassungsrechtlichen Auftrag der Angleichung der Lebensverhältnis im Bundesgebiet entsprechen zu können.«

Alte Kontroversen brechen wieder auf

Diese Sichtweise wird nicht überall geteilt – und das ist noch zurückhaltend formuliert. Man kann die Kontroversen den bisher schon vorliegenden Versuchen entnehmen, die Arbeit der Treuhandanstalt aufzuarbeiten. Im Bundestag bemühten sich gleich mehrere Untersuchungsausschüsse um Aufklärung, es ging um die Frage, ob DDR-Vermögen veruntreut wurde und um verschiedene Betrugsfälle. 1994 kam eines dieser Gremien zu dem Schluss, dass die Privatisierungsbehörde ihre Aufgaben »den Umständen entsprechend erfüllt« habe.

SPD und die damalige PDS sahen das deutlich anders. Die Sozialdemokraten sprachen etwa von einer Verletzung der Aufsichtspflichten durch die Bundesregierung, »wie es keine demokratisch legitimierte Regierung in Deutschland nach 1945 gewagt« habe. Der von den Regierungsfraktionen dominierte Abschlussbericht zeige, dass Union und FDP »ihre Aufgabe vor allem darin sehen, die Arbeit der Treuhandanstalt bis an die Grenze der Peinlichkeit schönzureden«. Bei der PDS hieß es seinerzeit: »Der Treuhandanstalt wurde eine Rolle übertragen, die die Bundesregierung nicht übernehmen wollte: Sie war offiziell Träger aller unpopulären Entscheidungen und wurde für alle Fehler und Pannen verantwortlich gemacht.«

Auch im Bericht der Enquete-Kommission »Überwindung der Folgen der SED-Diktatur« von 1998 spiegelt sich die unterschiedliche Sicht auf die Treuhandarbeit. Die schwarz-gelbe Mehrheit sorgte seinerzeit zum Beispiel dafür, dass in der Bilanz »das generelle Misstrauen gegenüber der Treuhandanstalt« mit alten »Ost-Seilschaften« begründet wurde – obwohl in der zweiten Phase der Behördentätigkeit praktisch nur noch Westdeutsche dort das Sagen hatten.

Ur-Treuhand hatte »noch keine marktkapitalistischen Ziele«

Apropos erste Phase: An anderer Stelle nannte die damalige Regierungsmehrheit die Treuhandpläne, wie sie noch von der Modrow-Regierung gegen Ende der DDR verfolgt wurden, eine »illusorische Vorstellung von der Realisierung eines dritten Weges zwischen Kapitalismus und Sozialismus«. Eine Studie des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags formulierte es 2011 weit sachlicher: Die am 1. März 1990 gegründete »Ur-Treuhand« verfolgte »noch keine marktkapitalistischen Ziele, sondern wollte das Volkseigentum wahren und im Interesse der Allgemeinheit verwalten«.

Im Juni 1990 war damit Schluss, neue gesetzliche Regelungen liefen darauf hinaus, »die VEB der DDR zu privatisieren und die ökonomische Tätigkeit des Staates zurückzufahren sowie die Wettbewerbsfähigkeit möglichst vieler Unternehmen herzustellen und somit Arbeitsplätze zu sichern«.

Was wirklich passierte, formulierten 1998 SPD-Abgeordnete und Historiker in ihrem Sondervotum zum Bericht der DDR-Enquetekommission so: Die Treuhandanstalt »verstand sich nicht als Aufbauministerium, sondern als reine Verkaufsagentur«. Dies führte dazu, »dass sich die industrielle Basis der DDR überwiegend in den Konkurs auflöste«. Und: »Die verfehlte Privatisierungspraxis hatte katastrophale Folgen für die Industriestruktur und den Arbeitsmarkt.«

Über die Frage, wie schwerwiegend die ökonomische Krise der DDR wirklich war und welche Folgen das für den Transformationsprozess hatte, darüber wird unter Experten schon lange kontrovers diskutiert. Historiker wie Karl Heinz Roth haben in Studien an »Die westdeutschen Planungen zur Übernahme der DDR« erinnert. Otto Köhler sprach von der »großen Enteignung« und der Journalist Dirk Laabs in seinem Buch vom »deutschen Goldrausch«.

Sozialpsychologische Basis für den Rechtsruck

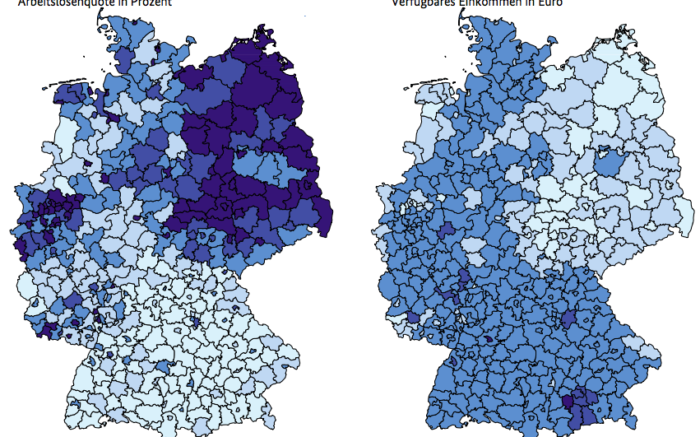

Die Fragen, die zu klären ein Blick auf die Treuhand sinnvoll ist, sind jedenfalls hoch aktuell. Ein wichtiger Grund für den Einkommensunterschied zwischen Ost und West, so erklärt es zum Beispiel das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, liegt in eben jener Treuhandtätigkeit: Die vorübergehend größte Holding der Welt, die zwischenzeitlich 15 000 Betriebe mit zusammen vier Millionen Beschäftigten »verwaltete«, habe in aller Regel ostdeutsche Betriebe an westdeutsche Firmen verkauft.

Die Folge bis heute: Von den 500 größten Unternehmen hierzulande haben nur 32 ihre Zentrale im Osten, davon 20 in Berlin. Auch die Entwicklungsabteilungen finden sich meist im Westen – und damit ein Großteil der gut bezahlten Manager- oder Ingenieursjobs. Zudem würden Innovationen seltener im Osten entwickelt, was zu einer relativ niedrigen Produktivität führe, die sich in geringeren Löhnen niederschlage.

Auch beim Blick auf die kulturellen Beschädigungen in Ostdeutschland, die zum Teil als sozialpsychologische Basis für den Rechtsruck herangezogen wird, Identitätsfragen sozusagen, die ökonomisch mitbegründet sind, rückt die Treuhandanstalt und die weitgehende Entindustrialisierung in Ostdeutschland nun in den Blick.

Bleibt abzuwarten, ob nun wirklich eine neue Etappe der Aufarbeitung der Treuhand beginnt, politisch gewollt und mit neuen Forschungsergebnissen unterfüttert. Oder ob nach dem Wahlkampf mit dem Thema schon wieder Schluss ist.

Eine frühere Version dieses Textes erschien im nd vom 26. August 2017

Guter Journalismus ist nicht umsonst…

Die Inhalte auf oxiblog.de sind grundsätzlich kostenlos. Aber auch wir brauchen finanzielle Ressourcen, um oxiblog.de mit journalistischen Inhalten zu füllen. Unterstützen Sie OXI und machen Sie unabhängigen, linken Wirtschaftsjournalismus möglich.

Zahlungsmethode